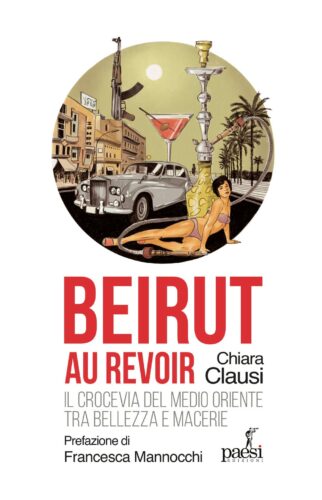

Beirut provoca dipendenza e di malinconia. Chiara Clausi, da vari anni corrispondente dal Libano, racconta la capitale crocevia di tutte le tensioni mediorientali, per capire questo pezzo di mondo complicato e imprescindibile negli equilibri globali. Ecco la prefazione di Francesca Mannocchi e il primo capitolo di “Beirut au revoir” (Paesi edizioni)

Estratti da Beirut au revoir, di Chiara Clausi.

***

Prefazione

Di Francesca Mannocchi

Beirut è bellezza e macerie. È futuro e memoria. Beirut è una città ferita a lungo ma mai, o almeno non ancora, ferita a morte. Lacrima, oggi. Lacrima nelle luci spente dalla mancanza di elettricità, lacrima dei vuoti della diaspora, i vuoti di chi l’ha lasciata per cercare riparo altrove, piange le morti provocate dalla corruzione e dal malaffare, dall’avidità e dalla reiterata mancanza di giustizia. Lacrima, Beirut, ma non si rassegna, nonostante le ombre, a esserne piegata.

Arrivare oggi a Beirut significa imbattersi nelle sue rovine più recenti, quelle del porto: l’esplosione di 2.750 tonnellate di nitrato d’ammonio che il 4 agosto 2020 ha ucciso più di duecento persone, ferendone seimila e distruggendo interi quartieri della città. Zone che fino a due anni fa erano sinonimo di creatività e distrazione, rappresentavano il brusio di una città che pareva avere, nonostante i lutti e le guerre, gli attentati e le distanze di fede, le energie per non spegnersi mai. Poi il boato. I detriti, la nuvola di fumo che ha coperto la città, lasciandola sola tra le urla e i corpi straziati, l’esplosione che ha inchiodato il Paese alla sua verità, spregiudicata come lo sono le certezze che non si vogliono accettare. Non stava tutto crollando, ad agosto del 2020. Era tutto già crollato. La pallina della stabilità che era in cima al piano inclinato aveva cominciato a scivolare con le rivolte del 2019 e il Paese non si era più ripreso, sebbene continuasse a illudersi di restare intatto, di non rompere il giocattolo dell’arricchimento e dell’apparenza. I danni erano lì, sotto gli occhi di tutti, e non potevano essere più nascosti.

Dopo la Thawra, la rivoluzione di Piazza dei Martiri del 2019, il Libano ha vissuto due moti del suo animo travagliato. In uno si sono ritrovati i giovani che non si riconoscevano più nelle rigide spartizioni del potere su base settaria, giovani scesi in piazza gridando la rabbia contro la corruzione e contro un sistema che aveva cristallizzato il Paese, lasciando i politici rei di corruzione e sfruttamento di fatto impuniti, e i cittadini sempre più poveri. Non c’erano bandiere, non c’erano gli stemmi che dal 1990, con gli accordi di Ta’if che davano fine alla guerra civile, concludevano la battaglia militare ma inauguravano un conflitto con altri mezzi.

Da allora i posti al vertice delle istituzioni sarebbero stati spartiti su base confessionale: un presidente cristiano maronita, un primo ministro musulmano sunnita e un presidente del Parlamento musulmano sciita. Quella che nasceva come una soluzione per mettere fine alla guerra armata da divisioni religione è finita per garantire di fatto a tutti gli esponenti politici – molti dei quali signori della guerra all’epoca del conflitto civile, amnistiati e rimasti a ricoprire posizioni di potere – la possibilità di usare la loro influenza per servire gli interessi di cerchie ristrette. Una gestione del potere che così spartito, anziché accompagnare il Paese a una svolta non settaria, è diventato l’alibi per ogni gruppo di accaparrarsi denaro, fondi e dunque consenso. I giovani della Thawra erano lì a dire: andatevene tutti. Con la forza di chi, nato dopo gli accordi, non si riconosceva in quelle logiche settarie. Non c’erano bandiere di partito, né bandiere religiose, solo quella libanese. In quella piazza si sentivano tutti simili, chiedevano tutti le stesse cose: Basta corruzione, andate via tutti. Poi l’entusiasmo ha lasciato il posto alla stanchezza, alla delusione. E l’esplosione le ha dato il colpo di grazia. L’altro moto travagliato esposto dalla rivolta, è stata l’illusione economica.

Su cosa si basava quel benessere così ostentato, quelle auto costose, lo sfarzo della Marina e dei suoi yacht, delle griffe di downtown e degli hotel che brillavano di risparmi arrivati da ogni angolo del mondo? Si basava su una truffa – lo schema Ponzi – che si è disintegrata insieme ai risparmi di un intero Paese. Niente più ricchezza da esibire, niente più grandigia e opulenza di cui vantarsi. Restano i pezzi rotti del giocattolo, oggi, e nessuno più in grado di aggiustarli. Beirut au revoir tiene insieme tutto. L’amore per gli odori, i sapori, la malia del Libano, lo strazio per un Paese che cambia al voltare dell’angolo della strada e diventa il Libano in cui metà della popolazione vive sotto la soglia della povertà. Ci sono le calde giornate di Tripoli e le passeggiate a downtown Beirut, ci sono i volti resi indistinguibili da una ricerca dell’effimera bellezza, e la sofferenza di un Paese piccolissimo che però ospita da dieci anni un milione di siriani che hanno cercato riparo dalla guerra. Un quarto della sua popolazione.

Questo libro tiene insieme tutto perché questo è il grande insegnamento che apprende chi Beirut l’ha vissuta e ha imparato ad amarla nelle sue contraddizioni. La lezione che insegna è che sa tenere insieme tutto, un equilibrio fragile che da decenni tiene il centro. L’ha tenuto nella ricostruzione diseguale del suo dopoguerra, negli eserciti che per decenni l’hanno occupata e martoriata, nella ricchezza a beneficio di pochi e la povertà a danno di troppi, nei colpi dell’Holiday Inn rimasti lì a ricordare quello che è stato, mentre il cemento intorno provava a coprire le tracce di un passato di violenza sempre alle calcagna.

Beirut è disastrata e nobile, imponente e spettrale, sa farti innamorare senza tregua, appassionata fino a togliere il fiato, e sa rendersi respingente nella fatica di essere vissuta, tra le sue ingiustizie e le 18 comunità religiose che celebrano le loro differenze ogni giorno, via per via, quartiere per quartiere, casa per casa. Piange oggi Beirut, i suoi vuoti e i suoi errori. Ma forse saranno queste macerie a salvarla, il saluto che le riserva l’autrice, la speranza di un domani di nuovo luminoso, forse sarà l’antidoto a tanto dolore. L’amuleto di una città che non può più mentirsi e che ripartendo dalla verità violenta della fine delle apparenze, tornerà a celebrare il suo passato di Parigi del Medio Oriente, in un futuro forse meno ricco, ma più sincero.

*************************

Primo Capitolo

Un tuffo nel Mediterraneo

Il cielo ti piomba addosso. Azzurro, indimenticabile. E un giorno che si perde quasi nella memoria, come scatti di una polaroid ormai dimenticati in un cassetto, sono arrivata a Beirut. Il volo era da Roma Fiumicino diretto in una delle capitali mediorientali più contraddittorie. Una cartolina al nero di seppia di un paesaggio futuristico. Luce, ma anche tanta tenebra. Un quadro di Pollock, sfregiato, deturpato, ma che non perde la sua potenza. Va dritto al cuore, e trafigge la mente. Segna per sempre. Proviene da luoghi remoti o dal futuro più estremo. Inaccessibile, ma solare. Dai colori accesissimi. In aeroporto ero l’unica donna non accompagnata del volo, gli altri mi guardavano con facce interrogative, curiose e diffidenti. Il viaggio è stato breve, soltanto tre ore. Ed eccomi nel cuore del Medio Oriente, splendente, accecante, un dardo di fuoco a un passo dall’Europa e dall’Italia. Ma lontana anni luce dalle mie abitudini.

In aereo dopo aver sgranocchiato qualcosa e visto un film, inizio a guardarmi intorno. Tanti libanesi, tutti direi. Uomini e donne, assonnati, stanchi, annoiati. Bambini con le loro mamme. Uomini in viaggio per affari. Nessun

turista. Quando siamo in arrivo all’aeroporto di Beirut sembra di fare un balzo nel mare, ma è solo un’impressione. Il volo arriva a destinazione. Ci siamo, inizia l’avventura. Erano mesi che l’Italia mi andava stretta. Lì sembra che nulla potrà cambiare, tutto è stantio, vecchio, immobile. Decido di andarmene per mettermi alla prova, per testare la mia capacità di adattamento e tuffarmi in sfide spericolate. Al limite dell’incoscienza. E cosa c’è di meglio di Beirut? Un Paese in fermento politico, in cui convivono tre culture: quella cristiana, quella musulmana sunnita e sciita. Un Paese uscito da una lunga guerra civile durata dal 1975 al 1990.

I controlli in aeroporto sono serratissimi. I militari vogliono sapere chi sei, perché sei arrivato in Libano, che posti andrai a vedere e dove andrai ad alloggiare. Bisogna compilare prima di uscire un foglio con tutti i dati anagrafici, il numero di passaporto, dove risiederai. Anche se da poco questo obbligo burocratico è stato abolito, allora funzionava così. Ma anche ora i militari vogliono sempre sapere tutto di te, sono molto sospettosi, anche di più se sei una donna, sola e per giunta giornalista. Cosa fa questa giornalista qui? Perché parla anche arabo? È una spia straniera? È israeliana? Sembra di essere in uno Stato militarizzato, vicino a una nuova imminente guerra. I soldati sono ovunque in città, controllano tutto, e molti luoghi nel centro, vicino al suq, sono inaccessibili. Filo spinato, cemento armato, e militari con mitragliatrice in spalla. Ma tutto sembra normale ai libanesi, e anche a te dopo un po’.

All’uscita dell’aeroporto si viene assaliti dai tassisti che vogliono accaparrarsi i clienti a tutti i costi. È una vera e propria gara, una lotta. Decido per un vecchietto. Salgo in macchina. Partiamo. «Sodeco», rispondo «Beirut Homes». Il vecchietto è grintoso, parte, pigia l’acceleratore e attraversiamo la città. Alcuni quartieri periferici sono terribili. Siamo in un altro mondo. Ma fuori da ogni tipo di ipocrisia è anche vero che potrebbero rassomigliare ad alcune delle periferie delle nostre metropoli occidentali. Dal Bronx a Scampia, o Secondigliano, Tor Bellamonaca, Cinisello Balsamo, le banlieue parigine. Fatiscenti, cupe, estremamente povere, dove non c’è più speranza. Raggiunto l’hotel, pago il tassista. Arrivata a destinazione. Senza alcun problema. Le paure spesso sono proiezioni dei nostri pregiudizi. Questo si impara in fretta a Beirut.

Dopo una doccia, un po’ di relax in camera e aver scorso i canali della tv per seguire ciò che nel frattempo succede nel mondo, decido di uscire. È sera. I colori dal rosso al blu dipingono il cielo di Beirut. Il suo skyline è unico: si alternano case in stile tradizionale, molte delle quali non ristrutturate che portano ancora i segni della guerra, a veri e propri grattacieli super moderni, di decine e decine di piani. L’antico coesiste in una strana armonia con il futuristico. A Beirut in un angolo sei catapultato ai primi del Novecento, o ai tempi della misteriosa civiltà dei fenici, l’antica popolazione semitica che viveva nel 1200 a.C. sulla costa del Mediterraneo orientale, in quello che oggi è territorio libanese, e nelle regioni costiere della Siria meridionale e del nord d’Israele. Oppure in tempi che ancora devono arrivare. Non si capisce se si è in un film storico, di guerra, o di fantascienza. Se si passeggia nel centro storico capita che spunti una costruzione simile a un fungo. È ciò che è sopravvissuto alla guerra civile di un cinema-teatro. Si tratta di un edificio abbastanza grande, di colore marrone, colpito dai bombardamenti. Si trova in Piazza dei Martiri, oggi completamente distrutta e cementificata.

Prima della guerra era circondata da alberi, che le facevano da cornice. Un vero paradiso, un’oasi nel centro del caos della città. Il fungo ha del fascino, e sta lì a ricordarci sempre la distruzione della guerra, la sua ferocia, la sua voracità. Che tutto vuole, tutto trascina in rovina, spietata. Uscita dall’hotel m’incammino per Sodeco Road, una strada spettrale di sera, molto trafficata, dove non passa nemmeno una persona. Su un lato della strada c’è un baracchino dove giovani musulmani prendono il caffè, arabo, o il nescafé, e fumano il narghilè, chiamato più comunemente sciscia, la loro tradizionale pipa aromatizzata, e ascoltano la radio.

Con i loro tempi, conversano e scherzano. Poi, superata questa strada, si arriva nel centro di Achrafieh, il quartiere cristiano, il più europeo della città. Qui si trovano i ristoranti migliori, nascono e muoiono le mode, le tendenze, i costumi e le consuetudini degli abitanti di Beirut. Decido di cenare a Les Relais de l’Entrecote. Un posto magico, dal sapore un po’ retrò. Sembra di essere catapultati nella Belle Époque, dove fascino ed eleganza regnavano. Un periodo di benessere, agi, comodità e lusso. In questo ristorante si può mangiare l’entrecôte migliore di Beirut, condita con una salsina, la cui ricetta è segreta, con un contorno di patatine fritte. La carne è preceduta da un’insalata deliziosa con una specie di mostarda e delle noci. E una baguette friabile e fresca. Il ristorante si trova nel cuore di Achrafieh, ed è un posto che adorano gli abitanti della città.

I tavoli hanno tovaglie rosse, e ci si può sedere anche vicino al giardino. C’è una veranda piena di piante verdi e rigogliose all’interno del ristorante. Qui si incontrano sempre persone interessanti, che stimolano fantasia e curiosità. Manager, uomini d’affari, giornalisti, politici. È il ristorante di ritrovo della classe medio-alta della città. Dopo cena, faccio due passi attorno al ristorante. È sabato sera, c’è molta gente in giro. Ciò che colpisce è il lusso. Tante persone vestite con ricercatezza, o eccentriche, e macchine sportive da milionari: Ferrari, Porsche, Maserati, Mercedes, Jaguar. Come sempre la città stupisce per i suoi contrasti. All’angolo delle strade decine e decine di profughi siriani, mamme con i loro bambini, alcuni ancora in fasce. Quelli un po’ più grandi che chiedono l’elemosina, ti inseguono, ti implorano. Ritorno in albergo carica di energia e ipnotizzata da tanta bellezza.

***

Una sera ricevo una telefonata inaspettata. All’altro capo del telefono c’è un giornalista, inviato in Medio Oriente e nell’Africa più profonda. Organizziamo una cena in un ristorante sulla Corniche, il bellissimo lungomare di Beirut lungo cinque chilometri dove si riesce a vedere la costa di Jounieh e il Monte Libano, d’inverno spesso innevato. L’appuntamento è al suo hotel, il Palm Beach, un posto famosissimo negli anni Sessanta. Qui si riuniva tutto il jet set internazionale, attori, attrici, cantanti, piccole star, e milionari. Decidiamo allora di cenare in un ristorantino di fronte all’hotel. Entriamo, prendiamo posto. E iniziamo a parlare. Tocchiamo i più svariati argomenti, dalla politica, al giornalismo, al Medio Oriente ovviamente.

Lui, il giornalista di cui non svelerò il nome, inizia a discutere di un argomento spinoso: la scrittura. Esprime il suo sconforto per l’eccessivo conformismo della scrittura sui giornali italiani. Ci vorrebbero, dice, delle nuove modalità nel raccontare. Che si facesse anche della letteratura e non solo giornalismo. Certo l’equilibrio tra i due mestieri è molto difficile da far quadrare. Ma ci vorrebbe un giornalismo più libero dai tradizionali stilemi, ci vorrebbe una scrittura più creativa, più simile alle avanguardie del Novecento, più vicina alle novità introdotte da James Joyce e Virginia Woolf, dice. Si dovrebbe essere meno dipendenti dai punti d’interpunzione, assecondare il flusso dei pensieri nella scrittura. Certo, un punto di vista che ha il suo fascino.

Durante la cena si comporta da perfetto gentiluomo, disponibile ad ascoltare il mio punto di vista su ognuno degli argomenti affrontati. Dopo questo scambio di idee e finito il dessert, ci salutiamo. Lui sta organizzando il suo prossimo viaggio in Yemen. Gli chiedo qualche foto dei posti come regalo. Avevo visto in un servizio qualche tempo prima la bellezza incontaminata e straniante delle spiagge di quel Paese. Lui mi parla anche dei paesaggi mozzafiato dei villaggi sulle montagne nel nord. Ci lasciamo entrambi con lo Yemen e il Medio Oriente negli occhi e nel cuore. Ci rivedremo, se Dio vorrà, la prossima volta. Da queste parti ci si ritrova sempre.

Riprendo il taxi per l’hotel, e in dieci minuti sono nella mia tana. Beirut è una città dai colori mozzafiato: l’azzurro del cielo, del mare, ma è anche un ammasso di cemento che toglie il respiro. Tante sono le costruzioni di un bianco accecante durante le giornate di sole, altissimi palazzi che svettano e grattano il cielo. Sembra di sfiorare il paradiso e, al contempo, di sprofondare all’inferno. A un angolo costruzioni nuovissime, dotate di tutti i comfort, in un altro punto non distante, palazzi trivellati dalla guerra civile. Questa città ha fascino, ribolle di storia e di radicali differenze religiose. È accogliente, i suoi abitanti sono ospitali, ci tengono che ci si trovi bene nella loro città, sono cordiali, sorridenti.

Pochi gli angoli verdi in città, ci sono parchetti, ma spesso non sono tenuti bene. Come quello nel quartiere di San Nicolas. Una piscina vuota, qualche panchina, il giardino lasciato andare a se stesso. A Beirut i punti di ritrovo sono soprattutto in casa e nei ristoranti. È qui che i suoi abitanti bevono, chiacchierano, si divertono, si scambiano le loro idee, vivono, ridono, s’innamorano, si annoiano. Altro punto verde della città è Horsh Beirut, un parco più grande vicino all’ambasciata francese, immensa e immersa in un parco. L’influenza della Francia sul Libano è storica. Horsh Beirut è selvaggio e questo mi piace, non è enorme ma puoi prendere un momento di relax dalla frenesia e vivacità del centro città. Fare jogging o una passeggiata o giocare a tennis.

Tanti anche i caffè in stile parigino. Le contaminazioni dalla Francia si vedono, si sentono, soprattutto ad Achrafieh. Per le strade, le signore dell’upper class parlano perfettamente francese che mescolano con l’arabo-libanese. Ne esce fuori un incrocio molto curioso, divertente, che è mischiato spesso anche con l’inglese. I giovani parlano tutte e tre le lingue. Le università sono molto care, le principali sono tre: la Saint Joseph, francese, l’American University of Beirut e la Lebanese American University. Tutte sono molto buone, e in queste istituzioni il livello di scolarizzazione dei giovani è alto. Ma la disoccupazione è crescente, gli stipendi anche per i laureati sono bassi, sui 500 dollari al mese da almeno cinque anni a questa parte, molto meno di un impiegato in Europa. Da anni ormai la situazione a Beirut è al collasso.

Soprattutto nei quartieri centrali molti hanno più di un’occupazione. Tutti si danno da fare, intraprendenti, veloci, lavorano e si divertono. Il quartiere dei giovani si chiama Mar Michail. È una strada lungo un rettilineo, in cui ci sono locali, pub, dove si può ascoltare musica, mangiare e bere una birra o sorseggiare un cocktail. Ci suonano tante band, i loro ritmi animano la città. Ci sono anche molte gallerie d’arte di giovani artisti, in cui espongono quadri, sculture, le loro creazioni. Molti s’ispirano alle avanguardie di fine Novecento, oggetti di design che strizzano l’occhio alle produzioni artistiche negli Stati Uniti e in Europa. È un quartiere pieno di adrenalina, vivace, in cui circolano le energie più giovani di Beirut. Sembra di essere in un quartiere di Berlino, ma le costruzioni, i taxi che passano, ricordano che siamo in Medio Oriente.

I ragazzi girano con le loro macchine intorno al quartiere con la musica a tutto volume, i brani sono un particolare mix di musica elettronica e tradizionale araba. I giovani hanno una loro cultura musicale, affascinante per un occidentale. Difficile da capire, anche se dopo qualche mese è entrata a far parte dei miei ritmi quotidiani. Sia il cinema che i gruppi musicali hanno delle particolari caratteristiche in Libano. Il cinema subisce ancora un severo controllo dal governo. Non tutti i film che l’Occidente produce arrivano qui. Trovano spazio soprattutto i fumettoni di Hollywood, che non criticano in alcun modo il sistema politico o i costumi, ma distraggono, divertono e stimolano poco a pensare. È un limite che chi vive qui incontra.

Anche se il sistema sta cambiando. Sono molti, infatti, i festival che si organizzano in città sia sul cinema che sulla musica e la danza. Si conosce poco dell’arte in Libano e del Medio Oriente, perché in Occidente si è più interessati alla sua storia, alle sue guerre, alla religione di questi popoli. Ma solo vivendo qui si capisce che c’è anche dell’altro. Interessante, diverso, che arricchisce e stimola proprio perché differente.