Era il 9 maggio 1978 quando in via Caetani venne ritrovato il corpo senza vita di Aldo Moro. Erano trascorsi 55 giorni da quel 16 marzo, quando il Parlamento era convocato a giudicare il iv governo Andreotti, zeppo di ministri dorotei e della destra democristiana, chiamato a superare lo scoglio delle fortissime resistenze dell’apparato e della base del Pci di Berlinguer a solidarizzare con la Dc, l’avversario di sempre.

Moro si era speso per convincere (ma non riuscendovi totalmente) i riottosi democristiani a un accordo politico coi comunisti, dei quali continuavano a non fidarsi. Le tensioni fra i partiti della strana maggioranza non erano dovute a stati d’animo, anche se si trascinavano dietro odi e rancori risalenti alla guerra civile del 1943-1945 e a quelli maturati dopo il 18 aprile 1948. Tutti i partiti, anche per effetto di un dilagante terrorismo (l’anno emblematico della violenza armata era stato il 1977) erano smarriti. Nessuno di essi era in grado di proporre un sistema di governo chiaramente alternativo al centro-sinistra, o a una coalizione Psi-Pci¬gruppi più a sinistra, ovvero a una coalizione straordinaria ma pur sempre provvisoria fra Dc e Pci.

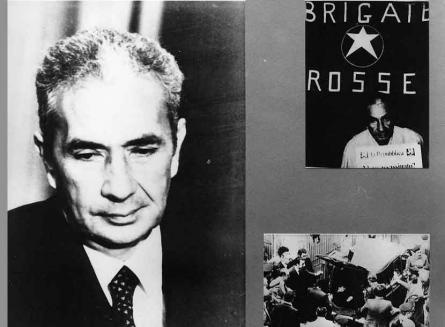

La strage di via Fani trovò un’Italia complessivamente impreparata ad affrontare l’emergenza terroristica. Incredulità, sgomento, sottostima della potenza di fuoco delle Brigate rosse e del loro ardire anti-Stato, furono i sentimenti che dominarono le prime settimane del sequestro. Per qualche tempo i cittadini accettarono la generale limitazione di libertà, se quella era la condizione – in via eccezionale – per frenare la sconosciuta (e sospetta raffinatissima) arditezza dei brigatisti. I quali si fecero ben presto vivi coi loro comunicati, scritti con parole di guerra ideologica, politica e militare, dimostranti una lunga (e non solo recente) preparazione. Se per la prima settimana la maggioranza degli italiani si strinse attorno alla cosiddetta “linea della fermezza”, voluta da Berlinguer, fatta propria da Zaccagnini e Andreotti ma anche dai socialisti, dal momento del chiaro depistaggio dell’annuncio brigatista che il corpo di Moro fosse rintracciabile nel lago della Duchessa, il fronte unitario della fermezza venne frantumato dalla improvvisa insorgenza della capacità trainante della linea trattativista lanciata da Craxi. Il trattativismo ebbe in realtà due versioni. La prima, politico-culturale, facente capo al Psi e apertamente sostenuta dai radicali e dal gruppo del manifesto, favorevole allo scambio politico richiesto dai brigatisti.

La seconda, formulata da Paolo VI operò per riscattare la vita a Moro; fece appello alla sensibilità umana dei brigatisti e confidò nella disponibilità di alcuni uomini dello Stato (il presidente Leone e l’ex segretario democristiano Fanfani) per una sorta di scambio di prigionieri che, in ogni caso, si risolvesse con la liberazione di Moro e con quella di terroristi non macchia¬tisi di reati di sangue o malati. L’assassinio di Moro, effettuato il 9 maggio, proprio il giorno in cui si delineava la possibilità di uno sbocco del tipo concordato fra il pontefice e alcuni alti esponenti dello Stato, ridimensionò entrambe le forme trattativiste.

Teoricamente si coniugò con la linea della intransigenza e provocò la rottura tra la famiglia Moro e la Chiesa e con l’universo politico; nonché la restaurazione apparente dello Stato di diritto, non indulgente sino a farsi sopraffare dal sovversivismo. Due gli effetti più vistosi: la linea della corresponsabilità di governo fra Dc e Pci si liquefece progressivamente; lasciando impantanati i due maggiori partiti italiani in un cabotaggio parlamentare che via via portò all’inversione di marcia del Pci e all’abbandono definitivo della solidarietà nazionale. Leone si dimise anticipatamente da capo dello Stato sotto l’aggressione giornalistica di Camilla Cederna, lasciando spazio di manovra, nelle presidenziali di luglio, ai tatticismi velenosi, tutti interni al variopinto mondo di sinistra, che portarono all’elezione di Pertini (candidato assembleare non desiderato da Craxi) al Quirinale. La Dc s’impigliò in un isolamento dal quale non si sarebbe mai più ripresa: in parte perdendo la sua centralità, che risaliva al dicembre 1945.

Dalla morte di Moro certo non trasse vantaggio la Dc, che restò marchiata dalla fermezza, senza che le fosse riconosciuto il contributo di sangue che aveva versato comunque salvando lo Stato dall’assalto brigatista. Continuarono invece a incontrare consensi quegli intellettuali che si erano attestati sulla linea pilatesca “né con lo Stato, né con le Br”, sposata da non pochi media. La segreteria Zaccagnini risultò fortemente contestata dalla famiglia Moro, dai socialisti e dalla destra democristiana e clericale. Il Pci di Berlinguer tornò all’opposizione, ma lasciò anche cadere definitivamente la sua linea del compromesso storico (proposta nell’autunno 1973) che, pur non essendo stata accolta dalla Dc, aveva richiamato l’attenzione di Moro per il suo intrinseco significato di politica funzionale a una democrazia matura che l’Italia non avrebbe mai sostanzialmente conosciuto.

A guadagnare un po’ di potere fu l’autonomismo socialista, rinforzato dal codazzo radicale e da una più rilevante simpatia del liberalismo riformista. Ma il brigatismo rosso, pur mandato disperso dagli arresti, da processi interminabili, da condanne che apparvero persino generose, lasciò un segno nell’indifferenziato mondo della sinistra antagonista. Sino a fare breccia in un Pci che, dimenticato totalmente Berlinguer, anche nelle sue successive trasformazioni rimase attestato sulle posizioni di un partito di lotta e di governo: non dissimili da quelle di par¬tenza dell’aprile 1944 imposte da Togliatti.