La prima forma di consumismo la si deve ai primi due turisti della storia con lo shopping proibito nell’Eden. Si trattava di cibo, ancora l’abbigliamento non esisteva se non in forme succinte. Ricordate del fico la foglia? Bene. Cacciati dall’Eden gli uomini, per sopravvivere, dovettero farsi lupi. E la vita da lupo è quella descritta da Jack London nei suoi romanzi. Tra i ghiacci, uomini e lupi si contendono la vita e la morte. Cercatori d’oro e mercanti di pellicce. Scalpi di roccia e di animali. Con l’industria e il terziario tutto diventa più facile.

Prendete le città dell’italietta post-conflitto mondiale. Il dopoguerra italiano, quello del boom economico, è segnato da storie di pellicce ben diverse. Prendete a esempio “Una pelliccia di visone” (1956) con Giovanna Ralli e Monica Vitti. I due protagonisti del film Franco e Gabriella rappresentano gli elementi di base dell’edificio sociale su cui si fondava la neonata nazione che voleva fare il boom. Lui disegnatore tecnico industriale, lei impiegata in un grande magazzino. Impiegati in quel terziario che si sta facendo largo con troppa velocità su di un embrionale sistema produttivo confondendo cause ed effetti economici. Quando, per Natale, l’azienda di lui gli fa dono di un pacco in cui tra spumante e panettone c’è una cartolina per partecipare all’estrazione di un visone che i due si aggiudicano, la coppia pensa subito a convertire il visone in denaro secondo una logica più arcaica che edonista. Ma la tentazione di indossare la pelliccia è tanta. E non appena Gabriella si guarda allo specchio, vestita del visone, il richiamo della foresta è troppo forte. Ecco.

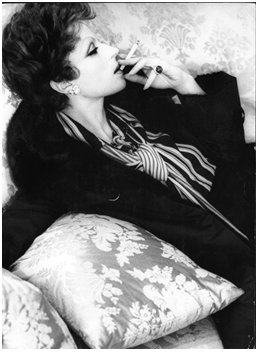

Anche perché solo pochi anni dopo, l’icona del pubblico femminile e masculino pure è Liz Taylor che nel 1963, a Milano presenta Cleopatra, il film più costoso dell’epoca. Film dove lei, la Liz è quasi sempre svestita. In fondo in Egitto la temperatura lo consente. Ma a Milano, in occasione della prima, con un Vittorio De Sica e un Nino Manfredi in prima fila, la proiezione è preceduta da una sfilata di modelle manco a dirlo in pelliccia. Segue la Mangano in “Gruppo di famiglia in un interno”, di L. Visconti, 1968 a consolidare il fascino del capo di abbigliamento che ostenta senza riscaldare. La pelliccia diventa capo d’abbigliamento che fa fatal anche la fimmina pane di casa.

Dopo meno di vent’anni l’edificio sociale, pieno di ruote del Mulino Bianco, di contenitori di plastica, lambrette e macchine da scrivere che inondano le case degli italiani, facendo ricca la voce dei consumi privati, inizia a scricchiolare. I consumi privati diventano vizi privati e il film “La Venere in pelliccia”, appunto, racconta di relazioni a tre con tanto di pratiche voyeuristiche e sadomaso.

Arrivano gli anni 80. Ed è edonismo e piacere a volontà. La pelliccia è su tutti i cartelloni pubblicitari. Combipel, Annabella mettono a nudo i corpi vestiti di solo pellicce. Visoni, ermellini accarezzano, con animalesca voluttà, i corpi delle dive del momento e non solo. Dalle alte rote a quelle inferiori, la pelliccia finisce dentro armadi di starlette, soubrette e anche di signore attempate che scambiano, per Natale, tredicesime con stole di volpi cui andava meglio quando solo i nobili le cacciavano vestiti di rosso con corno d’ordinanza. Anche le mamme si regalano pellicce di marmotta di due, tre milioni di vecchie lire. Con naftalina omaggio per i lunghi periodi da trascorrere nel letargo degli armadi, specie alle latitudini dove l’uso della pelliccia, fuori dall’edonistico ostentare, è limitato ai pochi giorni della merla.

Passati gli anni 80, con il rarefarsi della domanda di beni nei mercati internazionali, e con il sempre più profondo oscillare di creste e valli delle funzioni degli indici di borsa, le pellicce entrano in crisi. Scambiate ai banchi di pegno, “compro oro” ante litteram, le pellicce diventano oggetto da bandire innanzitutto per questioni ecologiste. Perché, si sa, dopo lo scialacquo repubblicano, il laburista radical chic, prima di imporre i tributi per fare la ridistribuzione della ricchezza, deve costruire alla base una filosofia credibile della stretta della cinghia. E non c’è filosofia più radical del modello di sviluppo sostenibile che inizia con la preservazione delle specie animali. Così, sui set cinematografici, la pelliccia, di cui fu fatta pornografia dai film in cui la pelliccia era il negativo del nudo, viene fatta materia dell’altra forma di pornografia che è l’horror. Pensate a “Masters of Horror: Pelts – Istinto animale” di Dario Argento. E nei cartelloni pubblicitari, dove prima appariva la splendida Sofia Loren, vi è adesso Elisabetta Canalis che fa del suo corpo nudo, del quale ci tiene a precisare l’autenticità, freccia all’arco animalista che con la carne soda ferisce chi la carne ha ferito. L’ex velina ha uno sguardo che è tutta contrizione e per nulla malizia. Per via, evidentemente, delle tante, troppe cene con Kofi Hannan.

E siamo arrivati ai tempi d’oggi. Quando la pelliccia della zia, seppellita in qualche cassapanca dove riposa assieme a tutte quelle altre cose che non sono più di moda, diventa feticcio nostalgico che ci riporta i tempi in cui si spendeva e ce la si godeva. Pronti a morderci col duro cilicio fabbricato da Monti e Fornero. Tranquillizzati sul caldo globale da quell’ermellino che darebbe senz’altro una buona pelliccia di Luca Mercalli.

E alla fine c’è da chiedersi oggi a quando la fine della nuova pelliccia, quella hi-tech. Perché se ieri la signora di casa, dopo essersi depilata si copriva della pelliccia in un cortocircuito di peli e peluria da far rimbambire anche il più grande esperto di pelo Cetto Laqualunque, oggi per coprire la propria vera natura e posizione sociale si ricorre agli i-qualcosa. Oggetti che permettono di comunicare senza vedersi. Oggetti che se c’è copertura ti coprono, anche qui con un bel cortocircuito in termini. Aspettando il pornografo che seppellirà la Apple, ci rifugiamo nella nostra caverna, rigorosamente Bat. S’intende.