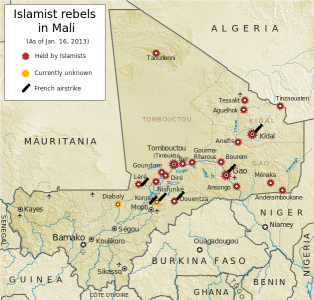

L’intervento militare francese in Mali prosegue a tappe forzate. La caduta di Timbuktu rappresenta una significativa pietra miliare sulla via dell’eradicamento dei ribelli islamisti che hanno preso il controllo del nord del Paese. Più in generale, il successo dell’intervento sottolinea tre fatti.

I muscoli di Parigi

Primo, è una conferma che la Francia mantiene la capacità di essere la “prima forza” ad agire nello scacchiere europeo. L’Esagono ha una massiccia forza a dispiegamento rapido, come dimostrato in Libia nel 2011. Inoltre, questa capacità militare è legata ad una visione globale, piuttosto che alla mera difesa di interessi economici. In Mali la Francia non sta cercando di mettere le mani su materie prime, o di esportare la democrazia o di diffondere una “Francafrique” in cui è la prima a non credere più. Più prosaicamente, cerca di stabilizzare un paese soggetto a forze violente che non sono sempre guidate da maliani, ma che possono destabilizzare tutta l’area, minacciando la stessa Europa. Secondo, l’intervento ancora una volta sottolinea l’irrilevanza strategica dell’Unione europea, che sta promuovendo una “strategia comprensiva” per il Mali e per l’intera regione al fine di evitare la domanda cruciale: in quali condizioni l’Europa ricorrerà alla forza?

L’America defilata

L’ultimo aspetto riguarda la natura del coinvolgimento americano nel conflitto. Gli Stati Uniti rimangono il più importante alleato strategico della Francia in quest’impresa, ma i termini del rapporto sono cambiati. Dopo un decennio di interventi militari a dir poco infruttuosi, problemi di budget hanno spinto il presidente Barack Obama a sacrificare alcune forze di terra per mantenere intatte le sue capacità aeronavali, allo scopo apparente di contenere la Cina. La rifacolizzazione di Obama ha accentuato la svolta realista nella politica estera americana, affermando l’idea che ora gli Usa intervengono solo quando sono in gioco i suoi interessi immediati. In tutti gli altri casi, gli alleati americani dovranno dimostrare il loro livello di impegno per ottenere un appoggio condizionato. Questo nuovo approccio è stato applicato alla Libia, dove è stato descritto come “leading from behind” (guidare dal sedile posteriore). Ma è un concetto forzato, perché sembra implicare che, in fondo, gli Usa erano i leader. E invece, chiaramente, non lo erano. Senza la spinta iniziale da Francia e Gran Bretagna, gli Stati Uniti sarebbero stati probabilmente passivi, come consigliavano Dipartimento di Stato e Pentagono (il Dipartimento di Stato si spinse al punto di consigliare a Francia e Gran Bretagna di non votare per la Risoluzione 1973, che autorizzava l’intervento in Libia).

Dalla Libia al Mali

Obama ha recentemente rovesciato le posizioni dei suoi funzionari, proponendo un forte intervento militare senza truppe di terra, per un periodo molto limitato. Alla fine, gli Usa hanno realizzato il 75% dell’intelligence, sorveglianza e riconoscimento, il 75% dei rifornimenti aerei e il 90% della ricerca dei bersagli: un contributo indubbiamente significativo. La Libia ha segnato l’avvio di un concetto operativo, oggi applicabile al Mali, che potrebbe chiamarsi “seguire dall’alto”. In altre parole, gli Usa stanno dicendo ai loro alleati che non interverranno più in aree a bassa priorità a meno che gli alleati non si impegnino prima, alla stregua di un investitore che aspetta che sia il promotore a fare il primo ingresso in un’impresa. Come in Libia, la Francia ha dovuto prendere l’iniziativa per prima. E, come in Libia, il sostegno americano è stato cruciale nelle quattro aree in cui Francia e alleati europei sono più in difficoltà: ricognizione aerea, targeting, trasporto aereo e rifornimento in volo.

Un nuovo isolazionismo Usa?

Ci sono diverse valutazioni all’interno dell’amministrazione Usa sulla reale minaccia per gli interessi americani costituita da Al Qaida nel Mali. “Seguire dall’alto” assume così un significato operativo e simbolico. In termini operativi, è limitato ad attività di intelligence, sorveglianza e ricognizione e non comporta la presenza di truppe di terra. In termini simbolici, significa sostenere sforzi iniziali e significativi intrapresi da terzi. Per l’Europa, la situazione è preoccupante su due fronti. In primo luogo, segnala la dinamica “a salti” della politica americana, che può oscillare in soli cinque anni da un pericoloso espansionismo ad un ugualmente preoccupante ritrarsi dal mondo. Un Mali jihadista chiaramente non minaccia direttamente gli Stati Uniti, o almeno non tanto quanto l’Europa. Ma ha davvero senso fare analisi così semplicistiche dopo quanto accaduto l’11 settembre 2001? In secondo luogo, l’Europa continua ad ignorare la necessità di stabilire a quali condizioni essa possa e debba ricorrere alle armi, non per azioni di peacekeeping ma per fronteggiare forze potenzialmente ostili.

Francia criticata ma indispensabile

L’avversione alla guerra è uno dei più seri rischi cui l’Europa attualmente è esposta. Per la Francia, la posizione americana implicherà una rivalutazione dell’importanza dell’Africa nella strategia globale dell’Esagono, visto che il Libro bianco sulla difesa del 2008 marginalizzava il Continente nero, probabilmente per giustificare una riduzione delle forze di terra. Inoltre, incoraggerà la Francia ad approcciare il tema della difesa con i suoi alleati europei. La cancelliera tedesca Angela Merkel è nota per le critiche dirette a una Francia assai poco entusiasta dell’unione politica europea. Il problema è capire come si possa costruire l’Europa con Stati che nascondono la testa sotto la sabbia quando sentono nominare l’uso della forza, mentre ammettono cinicamente che la Francia difende l’intera Europa in Mali.

Parigi deve insistere nell’affrontare la questione dell’uso della forza come precondizione ad ogni negoziato sull’integrazione politica europea. Mostrando all’Europa che sta seguendo dall’alto le sue operazioni, gli Stati Uniti ancora una volta costringeranno i loro alleati a svegliarsi dal torpore politico e dalla mediocrità strategica. La domanda, ancora una volta, è se gli Europei siano disponibili a fare la loro parte.

© Project Syndicate, 2013

Zaki Laïdi è docente di relazioni internazionali all’Istituto di Studi politici di Parigi (Sciences Po)