L’incredibile “inversione a U” di Beppe Grillo su Stefano Rodotà, dapprima osannato e poi scaricato e insultato, rivela un ulteriore aspetto della contorta personalità del “comico prestato alla politica”. Mi riferisco cioè a quell’instabilità e dispotismo tipici dell’autismo tecnologico dei lunatici che passano più tempo davanti ad uno schermo piuttosto che a delle persone. Caratteristiche un po’ inquietanti per un politico… Ha commentato al proposito il deputato Pdl Alessandro Pagano: “Anche il costituzionalista Rodotà, dunque, è “fuori” dal movimento per aver “osato” esprimere opinioni in dissenso da Grillo. Se il leader dei Cinque stelle fosse al potere, Dio solo sa a quale strumento di coercizione ricorrerebbe per soffocare il dissenso! Quanti si affidano a lui, dalla base ai “suoi” eletti, aprano gli occhi sui rischi ai quali espongono se stessi e il Paese (M5S, su Rodotà, Grillo rivela instabilità e autoritarismo, comunicato stampa, 30 maggio 2013).

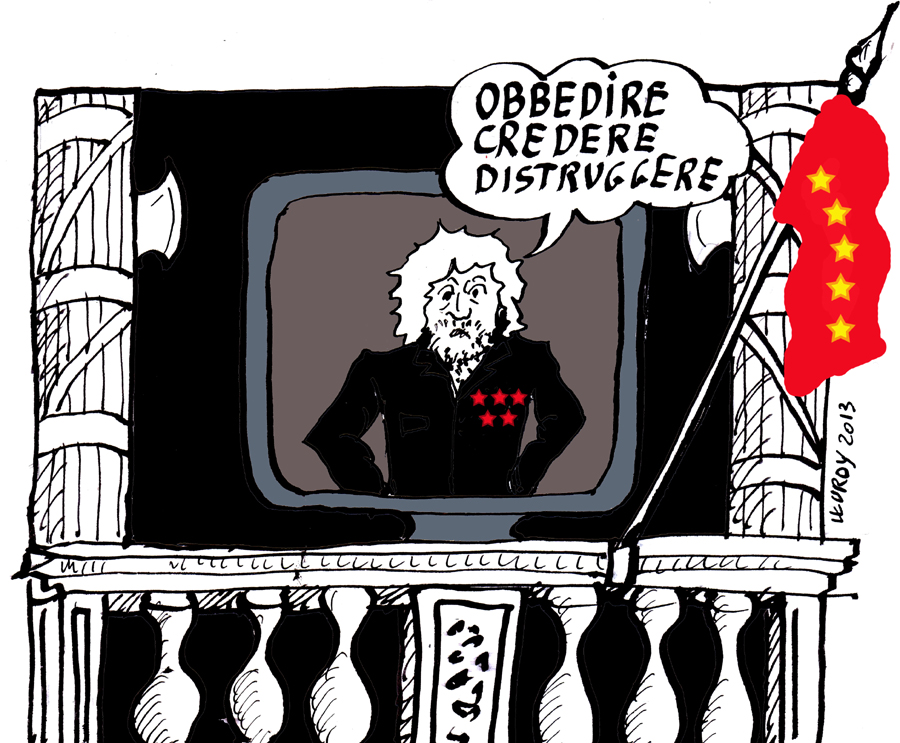

Insomma un Grillo-Führer che, come rappresenta l’artista e pubblicista veronese Marcello Sartori nella vignetta all’inizio di questo articolo, ambirebbe a riproporre il vecchio adagio totalitaristico rinnovato: “Obbedire, Credere, distruggere”. Sì, distruggere perché, come insegna Augusto Del Noce (1910-1989) nel suo immortale saggio Il suicidio della Rivoluzione (Rusconi, Milano 1978), è proprio del processo di secolarizzazione post-ideologico spinto alla sua ultima coerenza nel quale siamo immersi provocare il “suicidio” del pensiero rivoluzionario.

Del resto di una struttura tendenzialmente settaria, più che di movimento politico, del Movimento 5 Stelle (M5S), ha parlato in Italia uno dei nostri maggiori sociologi della religione, Massimo Introvigne, il quale di molte iniziative di Grillo, ad es. il “glossario” pubblicato on line, il divieto di partecipare a trasmissioni, talk-show etc., ha evidenziato la finalità di costruire il classico rapporto carismatico-manipolatorio tra capo e adepti.

Introvigne ha fondato e dirige il Centro studi sulle nuove religioni (Cesnur) e ha una competenza enciclopedica anche sulle correnti filosofiche e politiche di natura esoterica di ieri e di oggi. La parola “setta” non gli piace, “perché spesso è usata in modo discriminatorio. Io ho preferito usare per quel tipo di fenomeni l’espressione di ‘Nuovo movimento magico’. Ma semplificando, si può dire che il movimento di Grillo e Gianroberto Casaleggio abbia delle dinamiche esoteriche” (cit. in Maurizio Crippa, Il progetto totalitario del dottor Grillo e della sua setta, in il Foglio, 8 novembre 2012).

Per Introvigne, comunque, prima ancora dei comportamenti sociali interni ed esterni al movimento (regole, fedeltà, espulsioni) contano i contenuti: “Alla base del pensiero di Casaleggio, lo si capisce dai suoi video e dai suoi scritti, c’è un pensiero di natura esoterica, non nuovo, anzi con radici che affondano in certe società segrete o in certe élite massoniche o gnostiche dell’Ottocento, contaminate successivamente dal culto della tecnocrazia o della scienza: l’idea dei nuovi sapienti-tecnocrati che devono sostituire i politici. Per Casaleggio si è parlato di riferimenti a Georges Gurdjieff, ma potremmo aggiungere Saint-Simon. Io ho fatto un parallelo con Alexandre Saint-Yves d’Alveydre: un esoterista a cavallo dei due secoli scorsi, tra i primi a elaborare in chiave esoterica l’idea di tecnocrazia” (art. cit.).

L’idea di un mondo in cui la vera conoscenza è un patrimonio di pochi, di un capo carismatico al cui Verbo gli altri devono solo adeguarsi per non rischiare di contaminarsi, dà quindi sostanza all’ennesimo messianismo politico, nel caso del M5S post-moderno (ma sarebbe meglio dire “ultimo-moderno”). Per Grillo la chiave di tutto è Internet e la scelta diretta, che non sono solo visti come mezzo ma anche come contenuto. Il comico ligure non è però il primo a usare in politica questo schema, perché tutti i vari “illuminati” che, a partire dalla rivoluzione tecnologica degli ultimi tre decenni, hanno annunziato di volta in volta sempre nuove ere, hanno in effetti percorso e riciclato le stesse “linee di pensiero” (e di propaganda).

Da quando poi con Facebook (2004) sono esplosi i “social network” è divenuto sempre più necessario evitare quello che i sociologi di Internet chiamano «determinismo tecnologico», cioè la convinzione che novità tecnologiche determinino automaticamente conseguenze sociali. Ma, come l’esperienza insegna, le conseguenze non sono mai automatiche perché dipendono da un numero molto alto di variabili. Chi non ricorda da questo punto di vista i proclami di Grillo della seconda metà del primo decennio 2000 per i quali i blog avrebbero dominato la politica, pronunciati proprio mentre negli Stati Uniti (come poi sarebbe successo anche in Italia) Facebook li stava rendendo ampiamente obsoleti?