Ero alle prese con un’offerta da preparare per partecipare a una gara in Cile. Lavoravo da giorni con un collega e amico spagnolo, Ricardo.

Da qualche giorno vedevo Ricardo sempre più distratto. Era oppresso da qualche preoccupazione. Non era propositivo e vulcanico come al solito. E quella sera ne scoprii le ragioni. Alla fine di una giornata di lavoro intensa, dopo essere crollato sul divano accudito dalle cure di un buon whisky, prende e mi fa: – Sono spaventato dall’idea di vincere la gara. Non voglio tornare in Cile, a Santiago. Non so più se la voglio vincere veramente questa gara – .

Rimasi amminchialuto. – Ma come – gli dico – ci stiamo massacrando giorno e notte da giorni e tu, nel bel mezzo della battaglia, mi dici che non la vuoi più vincere?-

– Già. E’ più forte di me – . – C’è di mezzo una donna, la venuezelita, la nina mala -.

– Questione di pelo, dunque -. Faccio io, sperando di sdrammatizzare.

E lui, che si era calato il bicchiere di whisky per intero, iniziò a raccontarmi il fatto.

– Come sai, circa 6 anni fa, trascorsi in Cile quasi due anni per il progetto delle linee 1 e 2 della Metro. Dopo circa due mesi che mi trovavo a Santiago, in occasione delle feste di primavera fui invitato con altri colleghi, assieme ai manager della società per cui lavoravo, a una festa esclusiva in una villa da nababbi. C’era un mucchio di gente, cileni e tanti stranieri. Ovviamente in quel tipo di ambienti le donne non mancavano mai. Le più belle, di una bellezza asfissiante, erano le venezuelane. Quelle non troppo scure di carnagione. Fu così che la conobbi.

Stavo bevendo un drink al banco quando si sedette di fianco a me una donna bellissima. Non potei fare a meno di guardarla e riguardarla. Evidentemente un po’ inebetito al punto che lei se ne accorse. Essendo abituata, troppo, all’effetto che faceva sugli uomini, mi sorrise curiosa, sapendo che con un leggero incoraggiamento avrebbe potuto, se non altro, soddisfare ulteriormente la sua vanità e il desiderio di piacere, desiderio comune a tutte le donne.

Colsi l’incoraggiamento e iniziai a parlarle. E se ne andò una buona mezzora. Sfoderai una certa disinvoltura nello spagnolo, malgrado da tanti anni vivessi in Italia e, sebbene di tanto in tanto m’incastravo nel raccontarle episodi della vita da cantiere che penso a lei non interessassero, riuscii a scoprire che si chiamava Valeria, che era venezuelana e che lavorava per un’agenzia che organizzava eventi inviando donne come accompagnatrici, animatrici o donne immagine.

Solo che, passata la mezzora, uno di quelli che ne aveva acquistata l’immagine per quella sera, un omone grande, grosso ricco e potente, se la portò via. La seguii dal terrazzo mentre usciva dalla villa. Li vidi salire su di un potente fuoristrada e allontanarsi, con tanto di sgommata, chissà dove.

Fu così che incominciarono i miei guai. Il pensiero di lei, il profumo di lei si impossessarono di me. Mi mangiavano la testa.

Non ci dormivo la notte. Pensai subito al fatto che non le avevo chiesto nient’altro che potesse essere utile a rintracciarla. Né il cognome né un numero di telefono. Né le avevo chiesto se avrebbe avuto voglia di rivedermi. Nulla. Avevo solo il nome dell’agenzia per cui lavorava.

Così, dopo alcuni giorni, mi cucii indosso un’impermeabile da investigatore e mi misi alla sua ricerca. Andai di persona, prendendo mezza giornata di ferie, presso l’agenzia. Si trovava in un modesto edificio di Vasco de Gama boulevard. Lo giudicai un buon segno dato che il desiderio che mi smuoveva le budella faceva sentire esploratore anche me. Doppiai, con una strambata in spagnolo, il portinaio all’ingresso giungendo facilmente alla reception dell’agenzia. Lì, spiegai l’obiettivo della mia visita a una signorina che aveva la testa solo per dividere le orecchie e le cuffie attraverso cui rispondeva alle telefonate. Non feci bella figura né conclusi granché. Evidentemente di clienti che si erano invaghiti di qualche venezuelita e che mi avevano preceduto, ce n’erano stati troppi e quel tipo d’informazioni non venivano date a nessuno.

Tornai in cantiere con la coda tra le gambe, il morale e l’impermeabile da investigatore sotto i piedi. Ero uno straccio.

Rimasi a lavoro fino a tardi e quando uscii, evitai di tornarmene al residence. Decisi che fosse meglio ciondolare di un locale all’altro, bevendoci su.

Erano le 2 quando raggiunsi il terzo locale consecutivo. Un locale sull’Avenida Buona Speranza. “Bairro che Sbaillo” si chiamava. Era un discopub che avevo frequentato già diverse volte e dove avevo perfino fatto amicizia con il gestore. Lo avevo scelto come quello in cui avrei potuto perdere i sensi tanto Pedro, il gestore appunto, si sarebbe certamente preso la briga di buttarmi come un cencio sulla brandina che teneva dietro alla cucina e di cui lui stesso si serviva quando non aveva voglia di tornarsene dall’altra parte della città dove viveva con la madre malata. E che adoperava quando qualche chilenita veniva rapita dalle arie di Donizetti che, con la sua voce da tenore, tutta forza e niente controllo, Pedro intonava verso le 4 di mattina per pochi e soli intimi.

Sapevo che Pedro avrebbe chiuso tardissimo. Pedro mi voleva bene specie da quando gli avevo risolto gratuitamente un problema al frigo delle bevande. Ingegnerinho mi chiamava.

Era un giovedì e, come tutti i giovedì, c’era musica dal vivo e si poteva ballare. Di ballare, io però non avevo alcuna voglia. Piuttosto, chiesi a Pedro di darmi il colpo di grazia. Lui, sornione, mi mostrò i denti in un sorriso che emerse dal foltissimo pizzetto che si era fatto crescere per somigliare di più a Pavarotti e mi fece il gesto del matador, alludendo al fatto che il suo cocktail sarebbe stato, per me, l’ultima banderilla. Annuii e mi lasciai sprofondare su uno dei divanetti che davano sulla piccola pista dove giovani e meno giovani ancheggiavano facendomi venire il mal di mare.

Pedro mi servì il cocktail e per tirarmi su il morale m’indicò una bellissima donna che ballava in pista e che gli stava facendo incrementare la vendite di alcolici da quando si era tolta la camicetta rimanendo con il solo top. – Guarda come muove i fianchi. Guarda come vanno da una parte all’altra i capelli. Sembrano gabbiani -. E fece il verso del gabbiano, entusiasta al pensiero dei verdoni che gli stava facendo guadagnare e che gli si potevano vedere stampati negli occhi.

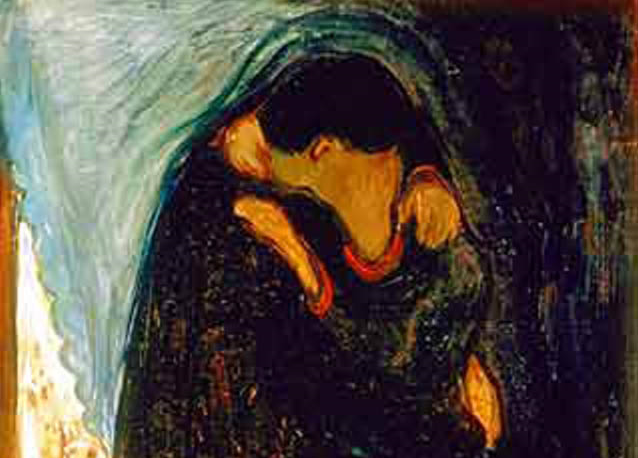

Non potevo crederci. Era lei. Era Valeria. Non portai neanche alla bocca il cocktail e mi fiondai sulla pista. Non fu facile, un po’ perché barcollavo un po’ perché intorno a lei, come le api attorno al miele, si erano accumulati un certo numero di avventori di stazza non trascurabile. Uomini che se già sarebbe stato difficile affrontare in tempo di pace, figuriamoci a tempo di guerra. Superai, come Ercole le sue fatiche, lo stuolo di grifoni, arpie, ciclopi e minotauri e le arrivai vicinissimo. Appena mi riconobbe, mi saltò addosso e mi abbracciò. Il suo seno durissimo mi trafisse da parte a parte. Non capivo più niente. Gli occhi li avevo pesti come se mi avessero già picchiato, per cui con la felice spregiudicatezza indotta da quell’accogliente abbraccio, guardai le facce di tutti quei mosconi, intorno, con la sicurezza di un insetticida.

Lei mi chiese di andar via da lì. Si allontanò per salutare le amiche con cui era venuta. Si rimise camicetta e un giubbottino di pelle, mi diede la mano e mi trascinò fuori sul viale. Mi disse che si era dispiaciuta di essere venuta via in quel modo dalla festa dove ci eravamo conosciuti. Che non mi aveva potuto salutare bene. Mi spiegò che quando è in servizio non può permettersi di contrariare i clienti che pagano profumatamente l’agenzia per cui lavora.

Mi fissava con due occhi verdissimi che sentivo arrivare fino allo stomaco, manco fossero ecoscandagli.

– Sei un nino bueno – disse – Lo ti si legge negli occhi – . – Non ne fanno più a Caracas di tipi così. Picchiano duro gli uomini dalle nostre parti, specie le donne.

Sono scappata dal mio paese sperando in maggiore fortuna qui a Santiago. Vuoi dormire con me questa notte? Voglio che mi abbracci e mi fai sentire l‘abbraccio di un nino bueno.

Rimasi a guardarla senza rispondere. Altro che ultima banderilla, quella proposta era stata una vera e propria picca. Ero, praticamente, a terra anche se la carcassa che mi conteneva fingeva di stare in piedi. Dovevo guardarla con uno sguardo bovino, e dato che il tempo per me passava meno velocemente che per lei, temo anche che stesse per rimanerci male. Per fortuna però, ebbi la prontezza di uscire dall’impasse che stavo per generare con una battuta. Presi l’agendina che portavo sempre con me nella giacca e fingendo uno sguardo pseudo serio, le dissi che nelle ore seguenti non avevo nulla in agenda. Le tornò sul volto quel suo sorriso ingenuo e malizioso. Mi prese la mano e mi tirò a lei e ci incamminammo verso casa – . Al che, Ricardo s’interruppe.

– Hai intenzione di fermarti qui? Non vorrai lasciarmi così ! – . – Non ce la faccio a proseguire – . – Ma come sarebbe a dire che non ce la fai a proseguire – . –E’ la prima volta che racconto questa storia -. – Ma non mi fare ridere. Ti capita una roba simile, cioè vai a letto con una sventola venezuelana che l’ha staccata dai pantaloni a mezza America Latina e tu l’indomani ti vesti e te ne vai a lavoro tranquillo come se niente fosse. Come minimo l’hai raccontato pure al tramviere!

– In effetti, non è vero che non l’ho raccontato a nessuno – . – Ecco, meno male. Stavo per perdere fiducia nelle tue facoltà mentali e quindi anche le speranze per vincere la gara – . – Ma non l’ho raccontato a nessuno come pensi tu. Feci come Tom Hanks in Cast Away. Presi il manico di una scopa, gli infilai un supersantos a mo’ di testa, gli disegnai due occhi e due baffi, gli misi un cappello sopra le testa e gli raccontai il fatto – . – Cioè mi stai dicendo che tutto il capobordello che hai combinato quella notte lo hai raccontato a Wilson? – . – E chi è Wilson ? – . – Minchia Riccardì ti sei ammuccato il cervello sano sano. Hai eiaculato tutti i neuroni. Perciò, prima mi dici che ti sei inventato questa minchiata di Cast Away per non raccontarlo al primo sconosciuto, che sarebbe stato più normale, e poi non sai che il pupo con cui il personaggio interpretato da Tom Hans in Cast Away parlava si chiamava Wilson? – . – Giusto, hai ragione si chiamava Wilson -. – Ecco, insomma ora che ho superato le domande di cinema mi cunti ciò che ci cuntasti a Wilson? –

Lo convinsi a riprendere:

– Giunti a casa, si spogliò. Era completamente nuda. Feci lo stesso io, come un automa. Ci mettemmo a letto. Le dissi che non avevo mai visto una donna così bella. Meno che mai nuda. E meno che mai mi era capitato che una donna così bella e così nuda si fosse coricata sotto le stesse lenzuola nel mio stesso letto.

Rideva e mi baciò sulle labbra. Poi si girò sul fianco, dandomi le spalle, sistemando il suo sedere di una morbida sodità nella sedia naturale formata dalle mie gambe che avevo raccolto leggermente per adattarle allo scopo. Il mio alter ego che si trovava proprio da quelle parti rimase in silenzio. Non ebbi la forza di chiamare la quota periscopio. In un attimo dormivamo entrambi.

La mattina seguente, appena la luce iniziò a filtrare dalla serranda, non appena ebbi realizzato dov’ero, con chi ero, il cuore partì in una sorta di cavalcata delle walchirie. Mi sentivo tremare. Agevolato da esigenze di carattere idraulico, il mio alter ego, a differenza di come l’avevo lasciato, adesso spingeva sulle natiche di lei. Dovette accorgersene, infatti, si scostò leggermente sistemandosi in modo tale che potesse sistemarsi pure lui, l’alter ego intendo. Le baciai la schiena e fu mia. Alle 9, dopo che feci la doccia, chiamai in cantiere dicendo che sarei arrivato con un po’ di ritardo. Lei mi preparò il caffè. Sembrava felice. Io lo ero di sicuro.

– Puoi capire. Minchia! Felice e basta eri. Eh grandissimo pezzo di cornuto !– .

Il mese seguente fu un mese straordinario. Ci vedevamo quasi tutti i giorni tranne quelli in cui era impegnata per lavoro.

Una mattina, però, dopo che avevamo fatto l’amore per tutta una notte, mentre ce ne stavamo pancia all’aria, con un tono molto distaccato mi comunicò che l’indomani sarebbe partita per l’Europa. Che un riccone aveva scelto lei assieme ad altre due ragazze per un lungo viaggio di lavoro in cui avrebbe toccato tutte le principali capitali Europee. E che sarebbe mancata per un mese intero.

Le feci una scenata assurda. E lei reagì male. Mi disse che io non ero nessuno per chiederle di sacrificare una parte della sua vita. Che ero uno dei tanti. Mi raccontò, quasi si volesse vantare proprio come gli uomini fanno tra di loro, di come era stata capace di sedurre uomini ricchi e potentissimi. Dei dettagli dei suoi amplessi nei posti più belli del mondo dove grazie alla sua avvenenza era riuscita a trascorrere week end da regina. Di come grazie alla sua bellezza fosse riuscita a emanciparsi da un’adolescenza durissima durante la quale si era trovata costretta a fare tutti i mestieri del mondo.

Io, però, non volevo partisse e volevo a tutti i costi trattenerla anche se avevo già capito che non ci sarei riuscito. Lei non poteva fare a meno del suo lavoro. Le garantiva un ottimo stipendio e un ottimo tenore di vita. E certe conoscenze che, per una donna in America Latina, possono essere molto utili. Certamente più di quella di un giovane ingegnere suo coetaneo.

Le chiesi di darmi dei riferimenti dove avrei potuto rintracciarla. Mi lasciò un numero, ma mi pregò di non chiamarla. Si sarebbe fatta viva lei, al suo ritorno. Temevo e sapevo che non l’avrei più rivista.

Ovviamente non feci come mi aveva chiesto. La chiamai per tre giorni e tre notti di fila, senza che mi rispondesse mai. Ero logoro, bruciato dalla gelosia, ferito da quel suo modo di fare. Quel suo diventare d’un tratto dura, perfino volgare. L’avevo vista cambiare completamente in viso, avevo visto indurire le sue mascelle, stirarsi in volto. Perfino la pelle sembrava se si fosse scurita. Aveva offeso il mio ruotarle intorno con delicatezza e garbo buttandomi incontro le lenzuola disfatte in cui aveva fatto sesso con uomini grandi, ricchi e potenti che tra cataloghi a disposizione smaniavano per avere solo lei. Mi aveva offeso mettendomi nel suo racconto sempre sulla porta. A guardare lei impegnata come un ingranaggio nel cinematismo sessuale in cui il suo corpo si offriva come un mozzo al pignone, ogni volta durissimo e tesissimo. Uomini che sapevano sfinirla, sapevano soddisfarne il suo egoistico piacere, per metà fisico e per metà mentale, e che, in fondo, le permettevano di realizzare tutta la sua emancipazione, tutto il suo riscatto.

L’avevo lasciata come un ladro. Con lo sguardo basso e indifferente. Come se neanche la conoscessi. Come se portassi una colpa bestiale nel desiderarla con affetto. Additivo che in quel momento, sembrava le fosse indigesto e intollerabile. Non la rividi più – .

– Capisco tutto Riccardì, ma dopo tutto questo tempo ormai è acqua passata. Che cavolo c’entra la gara. Capace che non vive più in Cile. Di che cosa hai paura? – .

– Ho paura di tornare a Santiago. Una volta lì sono sicuro che mi rimetterei a cercarla – . – Ma tu sei malato proprio allora. Dopo sei anni, chissà che fine ha fatto. Avrà messo su casa e famiglia. Aggiungeresti minchiata a minchiata: quella di farmi perdere la gara a quella di perdere nuovamente la trebisonda. Stammi a sentire: ti passo due libri che ti aiuteranno a superare questo pasticcio. In te si è reincarnato, peraltro ha il tuo stesso nome, l’anima di Ricardo Somocurcio il protagonista di “Confessioni di una cattiva ragazza” di Mario Vargas Llosa. Quello che manca alla tua storia, che ti sconsiglio vivamente di provare a vivere, leggilo. Dovrebbe esserti sufficiente. E se non mai non dovesse bastare, passa al secondo: “Panthaleon e le visitatrici”, sempre dello stesso autore. Vedrai ti passerà –.

[continua]