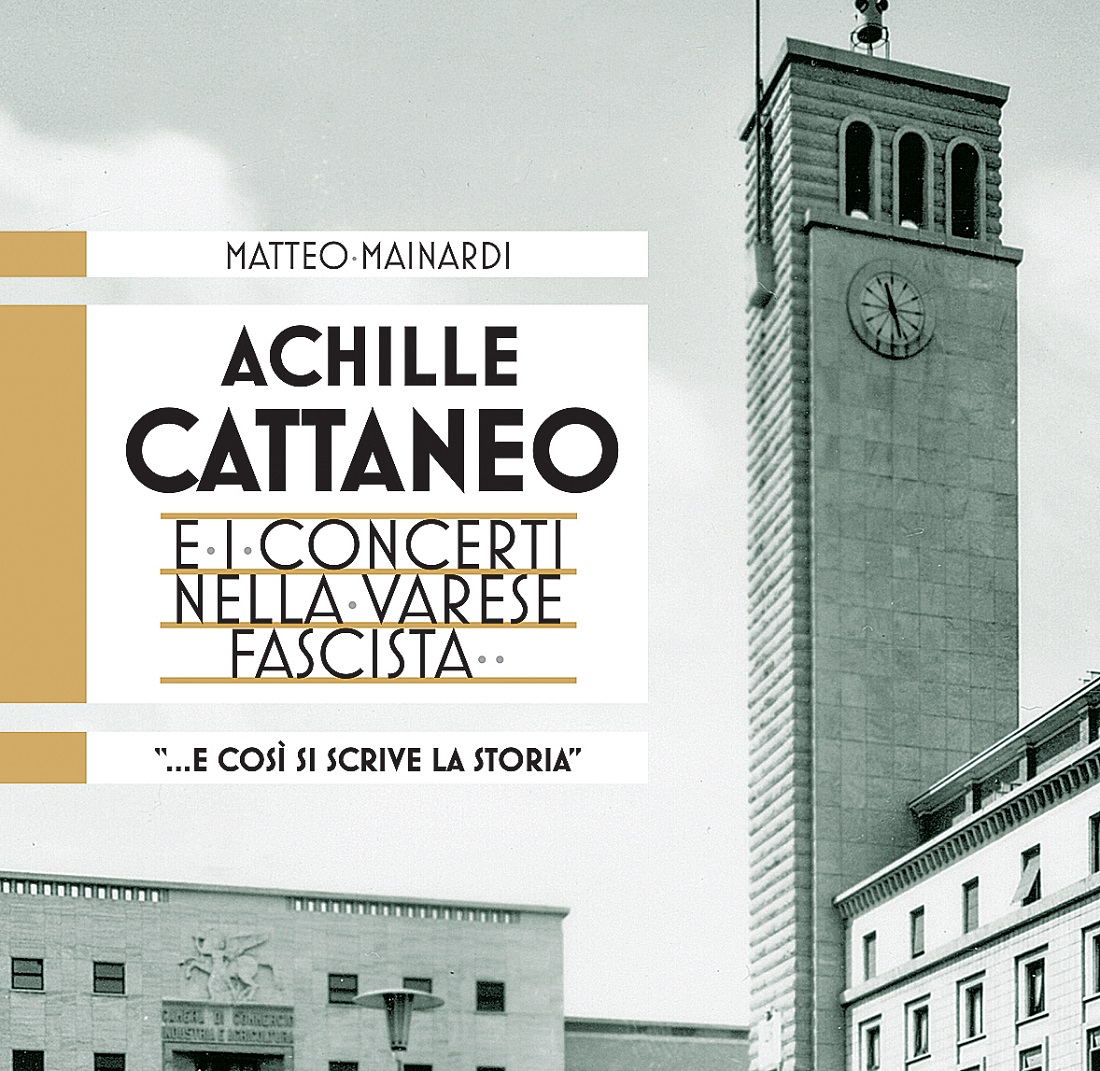

Matteo Mainardi è musicista e musicologo. A prima vista il suo libro Achille Cattaneo e i Concerti nella Varese Fascista (Zecchini Editore) sembra uno di quei volumi che possono interessare ad un piccolo gruppo di appassionati tra Varese, Gallarate e Busto Arsizio o chi ha un forte interesse per la storia della musica nell’Italia provinciale. Ma leggendolo ci si accorge che c’è molto di più. Non solo nella ricostruzione puntuale (cartelloni, programmi, recensioni) delle 11 stagioni concertistiche che si ebbero a Varese tra il 1929 ed il 1941, ma anche per il ritratto di una borghesia fatta di funzionari statali, membri del partito fascista, insegnanti, industriali che nelle stagioni concertistiche (e nelle associazioni create per l’occasione) cercavano un proprio ruolo nella società. Indubbiamente, il partito al governo incoraggiò questa tendenza pensando che fosse solo un’espressione del regime. Il libro però documenta che non tutti lo furono. Soprattutto non lo fu Achille Cattaneo, mecenate conciario della valle e delle attività musicali.

Questa borghesia, di cui il libro scava il ritratto, riuscì poco a poco ad avere ambizioni internazionali: ad esempio Arturo Benedetti Michelangeli si esibì a Varese prima che a Milano. Dato che la musica rispecchia sempre il mondo e la società, il saggio mostra anche la “fronda” che si esprime spesso attraverso il pentagramma e le sue esecuzioni. Ad esempio, nel 1938, dopo le leggi razziali, a Varese venne effettuato un concerto jazz dei Comedian Harmonist, tra cui c’era Erich Abraham Collin, di chiare origini ebree. Il pubblico osannò il gruppo mentre la stampa preferì ignorarlo. In quegli stessi anni, il Federale di Ferrara Italo Balbo passeggiava sotto i portici sfoggiando “vietatissimi sigari Havana”. Non si poteva prevedere che Wozzeck di Alban Berg avrebbe la sua prima italiana al Teatro dell’Opera di Roma nel novembre 1942: dirigeva Tullio Serafin, era protagonista l’allora giovanissimo Tito Gobbi. Eravamo in guerra, alleati con i tedeschi, l’opera era vietata in Germania e in tutti i Paesi occupati perché ritenuta “degenerata” e proibita di fatto negli Stati Uniti perché considerata “un oltraggio al pudore” (arrivò al Metropolitan sono nel 1958). La messa in scena dell’opera a Roma nel 1942, nel teatro preferito del Duce, voleva significare una presa di posizione “eretica”. In effetti, tutti i regimi autoritari hanno avuto, e spesso amato, avere “eretici”.

Mentre per i musicologi il libro di Mainardi è una miniera di dati di analisi, chi si interessa al contesto socio-politico apprezzerebbe ancora di più leggere La Moscheruola – 60 anni di vita italiana di Marco Zacchera (Alberti Editore), che tratta dell’evoluzione della società nella medesima zona dalla fine della seconda guerra mondiale a ieri.