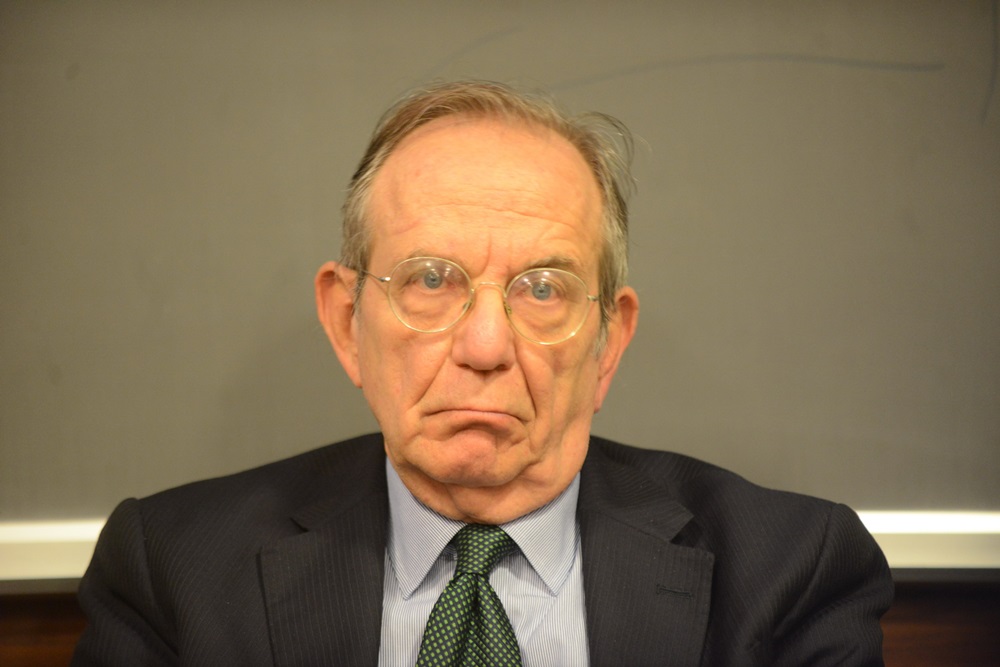

A una lettura profondamente contemplativa del Documento di economia e finanza, Def, verrebbe fatto di suggerirne una ulteriore; dalla quale, si vuol credere, se ne potrà trarre un costrutto almeno pari alla prima. E ciò se non altro per coloro i quali padroneggino la lingua inglese, avuto riguardo al fatto che il ministero dell’Economia non si è dato pena di pubblicarlo in italiano. Ma sorvoliamo. A chi mai può interessare il rapporto sui “Fattori rilevanti”? Documento in risposta alle Previsioni d’autunno della Commissione europea. Ottantacinque pagine, delle quali sulla stampa si è avuto modo di apprendere poco o nulla: e sulle quali non uno dei senatori e onorevoli deputati – riuniti in seduta congiunta della Commissione bilancio, in occasione della recente audizione del ministro Padoan – si sia fatto carico di domandare chiarimenti; o tanto meno abbia lasciato che si evincesse una qualche forma, seppur velata, di curiosità intellettuale. Nulla di tutto ciò.

Senonché, occorre pure riconoscere che tutto ciò è comprensibile; e sarebbe oltremodo ingeneroso volerne attribuire la responsabilità solo ai parlamentari presenti: immersi, come vogliamo immaginarli in questi ultimi giorni, nelle ottocento pagine dei più recenti Def e Programma nazionale di riforma. Ed è motivo di sincero rincrescimento che sia andata così. Soprattutto per le opposizioni. Perché quella lettura del documento sui fattori rilevanti di febbraio, mette in luce una straordinaria contraddizione con la disposizione di spirito – arrendevole, tenue, irresoluta come la si è definita in varie sedi – predominante nelle ultime pubblicazioni dello stesso ministero.

Ma quali sono dunque gli aspetti più rilevanti di questo documento, e quale la sua importanza ai fini dell’attuale discussione pubblica sui conti? Ebbene, occorre in primo luogo soffermarsi sul tono per così dire letterario dello scritto, che quantunque di natura squisitamente tecnica, mal dissimula una disposizione fortemente oppositiva nei confronti delle dure – nei confronti dell’Italia – previsioni economiche d’autunno della Commissione.

In modo particolare si viene a porre in luce tutta l’intensità dell’incidenza di quella dinamica deflattiva che, a partire dal 2012, avrebbe in maniera così determinante inciso sulle stime della crescita nominale. Valore, quest’ultimo, la cui insignificanza negli ultimi tre anni ha contribuito in maniera sostanziale a quella impressionante accumulazione di debito pubblico, stimato – per fine anno – a 132,5 punti percentuali in rapporto al Pil.

Certo: in quanto se il costo implicito per il servizio del debito rimane sistematicamente al di sopra del tasso di crescita nominale, viene configurandosi quell’infernale “effetto valanga”; il quale a sua volta determina un accrescimento nel rapporto debito/Pil. E ciò al netto della politica monetaria fortemente accomodante della Bce, la quale sebbene abbia posto in essere le basi per una riduzione significativa nel rischio percepito, ha d’altra parte potuto solo in minima parte determinare una riduzione nel costo effettivo per interessi. E ciò in virtù del fatto che oltre il 24 percento del debito Italiano presenta oggi una scadenza superiore ai dieci anni.

Nell’ultima legislatura abbiamo infatti riposto grandi energie nell’estendere le scadenze delle nostre passività assicurandoci, da una parte, un livello decisamente contenuto negli interessi, nonché una minore sensibilità a rialzi potenziali nei tassi. Dall’altra, il doppio fondo di questa strategia viene reso evidente da un’eguale minima sensibilità alla recente, e significativa, compressione nei rendimenti all’emissione; dalla quale avremmo altrimenti potuto trarne giovamento in termini di riduzione del disavanzo.

Ma veniamo all’aspetto critico del documento: oggetto di un dibattito talvolta persino acrimonioso in seno alle istituzioni europee. E cioè il tema della stima dell’output gap: croce e maledizione tanto per i poveri tecnici del Tesoro quanto per le vestali di Bruxelles. Materia a tal punto inaccessibile da lasciare che il dibattito pubblico se ne oblii: ma la cui importanza non può e non deve essere sottovalutata. Occorre in primo luogo definirla: differenza tra crescita effettuale e crescita potenziale. Ci informa sul posizionamento dell’economia nel ciclo economico. E determina, per conseguenza, un impatto sul saldo strutturale ai fini della valutazione – in sede europea – della variazione sul percorso di avvicinamento all’obiettivo di medio termine, così come prescritto dal braccio preventivo del Patto di stabilità. In sintesi, la Commissione sottostimerebbe l’output gap Italiano, fino ad azzerarlo nel 2018. E ciò equivale ad affermare che – a loro modo di vedere – l’economia nazionale opererebbe dunque a pieno regime nel giro di due anni. In profonda distonia con le evidenze prodotte dal Mef, le quali rilevano per converso una posizione nel ciclo ancora bel lontana dai livelli di crescita potenziale. Questa diatriba, che vede pure coinvolte considerazioni inerenti alla crescita nella produttività dei fattori, varrebbe nel complesso circa un punto percentuale di spazio fiscale in termini di maggiore disavanzo che l’esecutivo potrebbe utilizzare a supporto della crescita. Pari al valore delle ormai idoleggiate clausole di salvaguardia sull’Iva.

Per quale motivo non ne parliamo? Per quale motivo il Mef non ci aggiorna sugli sviluppi di questo confronto?