L’Italia si candida a guidare la missione Nato in Iraq, papa Francesco partirà per un viaggio apostolico il 5 marzo. Ma qual è la situazione economica del paese? Nel settembre 2019 ha inaspettatamente annunciato l’entrata nel progetto Belt & Road Initiative siglando otto memorandum. Pubblichiamo il saggio di Francesca Citossi, ricercatore e analista presso il Centro Militare di Studi Strategici, tratto dal libro “Africa&Gulf. Atlante dei Paesi in crescita nell’era del coronavirus” (a cura di Maurizio Guandalini, Mondadori Università)

Dopo le dimissioni del premier Adel Abdul Mahdi a novembre 2019 e il fallimento di Mohammed Allawi, a marzo 2020 il presidente Barham Saleh aveva dato mandato ad Adnan al-Zurfi, l’ex governatore della città santa di Najaf (fu incaricato da Paul Bremer nel 2004), di formare un governo nonostante le perplessità dei partiti politici. Il blocco Fatah di al-Ameri ha accusato il Presidente di aver ignorato i precetti costituzionali per una nomina avvenuta senza consenso politico da parte del Parlamento. Zurfi ha rimesso il mandato e il Presidente ha incaricato Mustafa al-Kadhimi, Direttore del National Intelligence Service, che ha formato un governo a maggio, mentre continuano da mesi gli attacchi missilistici sulla Green Zone.

L’aspetto securitario e la limitazione di sovranità del Paese – prova ne è stata l’uccisione del generale Soleimani a Baghdad a gennaio 2020 – è un condizionamento importante: sono presenti circa 6000 soldati statunitensi e 4.000 di altre nazioni occidentali che si stanno ritirando, ma soprattutto Hashdal-Shaabi, le unità di mobilitazione popolari, vicine all’Iran, con circa 140.000 uomini.

La vera crisi dell’Iraq è economica e sociale, settaria ed etnica, ostaggio da decenni del sistema muhasasa ta’ifia – come testimoniano le massicce proteste popolari in corso da ottobre 2019 contro la corruzione, la mancanza di servizi, l’iniqua distribuzione della ricchezza. Il sistema – ideato negli anni Novanta come alternativa alla dittatura

La vera crisi dell’Iraq è economica e sociale, settaria ed etnica, ostaggio da decenni del sistema muhasasa ta’ifia – come testimoniano le massicce proteste popolari in corso da ottobre 2019 contro la corruzione, la mancanza di servizi, l’iniqua distribuzione della ricchezza. Il sistema – ideato negli anni Novanta come alternativa alla dittatura

di Saddam Hussein e istituzionalizzato dal 2003 – prevede la distribuzione del potere politico e delle risorse fra i tre maggiori gruppi, sciiti, sunniti e kurdi, e ha creato strutture e processi disfunzionali all’origine della corruzione dilagante nella distribuzione degli incarichi istituzionali, l’assegnazione dei contratti governativi e le assunzioni nel settore pubblico.

Dal 2003 i governi che si sono succeduti sono stati paralizzati nell’azione riformatrice, di risanamento dell’economia e delle casse statali, da scontri settari e partigianerie che hanno agito da propulsore nella guerra civile. Così, uno Stato che produce in media 6 miliardi di dollari di proventi al mese non è stato in grado di provvedere ai servizi essenziali per i propri cittadini.

Il dissesto dell’economia irachena, nonostante la notevole ricchezza petrolifera, ha una storia che s’incrocia con i conflitti che si sono susseguiti l’uno all’altro, a partire dalla guerra con l’Iran dal 1980, creando un’economia distorta e di guerra permanente aggravata dalla pandemia all’inzio del 2020 che ha portato il Governo ad imporre il coprifuoco e al completo lockdown a maggio 2020. Il progressivo disinteresse degli Stati Uniti per l’area mediorientale, e il parziale ritiro delle truppe dal Paese, ha permesso l’ingresso del nuovo alleato cinese.

IL DEBITO

La grave situazione di indebitamento dell’Iraq deriva da una combinazione di guerra prolungata, decisioni governative sbagliate e dalla dipendenza quasi totale dai proventi del greggio che ne fa un rentier state. L’economia di stato del Paese dipende all’85% dagli introiti petroliferi e il settore necessita fortemente di ammodernamento nel processo di raffinazione, gli oleodotti e le infrastrutture. La struttura del rentier state produce uno sviluppo economico particolarmente distorto inducendo a spese massicce da parte del governo mentre la maggior parte

della popolazione non ne trae beneficio e non vi è nessun incentivo alla diversificazione delle risorse.

Gli anni Ottanta videro l’Iraq come uno degli Stati più promettenti del Medio Oriente, ma a seguito della guerra con l’Iran il Paese riportò un grave problema di liquidità, gli anni Novanta iniziarono con un debito estero molto pesante ma ancora gestibile. L’invasione del Kuwait portò all’obbligo del pagamento di riparazioni di guerra e all’applicazione di misure sanzionatorie draconiane cui è seguita l’occupazione del 2003, la guerra civile ed infine la guerra con il sedicente Stato Islamico, formalmente conclusa nel 2017, oscurando la questione debitoria

con la più pressante emergenza umanitaria.

Nonostante la guerra in corso contro l’Iran, nel 1980 il governo decise di andare avanti con il piano economico quinquennale 1981-1986 che prevedeva un ambizioso programma di industrializzazione focalizzato sulla tecnologia militare per le esigenze belliche, la ristrutturazione del debito e i proventi delle esportazioni di greggio. La situazione peggiorò quando la Siria nel 1982 decise di chiudere l’oleodotto che passava sul suo territorio causando una massiccia perdita nelle esportazioni. Gli asset stranieri dell’Iraq, stimati all’inizio delle ostilità in 36 miliardi di dollari, cominciarono ad evaporare a causa dell’incremento delle spese belliche sommatesi ai continui investimenti in progetti di sviluppo e al declino degli introiti petroliferi, così Baghdad fu costretta a chiedere un rinvio di due anni del saldo dei debiti internazionali.

L’ottimismo era diffuso nell’ambiente governativo in virtù della stabilità del dollaro sui mercati internazionali e per l’incremento registrato delle esportazioni di greggio a seguito della costruzione dell’oleodotto Ipsa-1 che collegava i pozzi iracheni meridionali con le diramazioni est e ovest degli oleodotti sauditi sul porto del mar Rosso di Yanbu.

L’ottimismo evaporò quando il valore del dollaro cominciò a diminuire nel primo quadrimestre del 1985 e i prezzi del greggio calarono sino a crollare nel 1986, rendendo quindi inutile l’aumento del 18% della produzione poiché i guadagni diminuirono del 27,2%. Buona parte del debito con gli europei fu rimandato di due anni, condizioni negoziate nel 1982/1983 all’interno dell’Oecd Export Credit Group.

Il debito dell’inizio degli anni Ottanta, sostanzialmente risibile, raggiunse i 22,8 miliardi di dollari nel 1990, quello con i Paesi Oecd raggiunse il picco nel 1989 e rappresentava il 58% del debito a lungo termine del Paese. L’Iraq aveva inoltre ricevuto dei prestiti dai Paesi del Gulf Cooperation Council, in particolare Kuwait, Arabia Saudita

ed Emirati Arabi Uniti, circa 40 miliardi, oltre che dall’Arab Monetary Fund, l’Arab Fund for Economic & Social Development, l’Islamic Development Bank e dal settore privato. Il debito con i Paesi non Oecd era aumentato nel periodo 1981-1990 e proveniva dal blocco socialista – Saddam Hussein visitò l’Unione Sovietica nel 1986 – nonostante il considerevole supporto creditizio ricevuto dagli Stati Uniti. Questo trend terminò bruscamente con l’invasione del Kuwait portando il Paese a regredire di alcuni decenni. Dati ufficiali sulla posizione debitoria irachena non furono disponibili sino al memorandum del 1991 del rappresentante delle Nazioni Unite al Consiglio di Sicurezza – 42,097 miliardi di dollari. Il Paese fu successivamente gravato dalle riparazioni di guerra previste dalle United Nations Security Council Resolution n. 687/1991, n. 692/1991 e n. 705/1991 che stabilivano un versamento del 30% degli introiti derivanti dalle esportazioni di greggio. Questo principio era sottoposto a limitazioni ai sensi dell’art. 19 della Unscr n. 687 che indicava di «take into account the requirements of the people of Iraq, Iraqi

payment capacity as assessed in conjunction with the international institutions taking into consideration external debt service and the needs of the Iraqi economy».

Le riparazioni di guerra, secondo la United Nations Compensation Commission, ammontavano a 352,5 miliardi

di dollari e avevano la precedenza su altre obbligazioni, ponendo in secondo piano la ricostruzione rispetto ai creditori, innescando così un circolo vizioso. Per la ricostruzione erano necessari i proventi del greggio, unico introito del Paese, ma andavano in buona parte destinati alle riparazioni di guerra indebolendo e rallentando la ricostruzione

poiché ciò che rimaneva dal pagamento del 30% andava in servizio al debito. Il processo di analisi delle richieste dei creditori della Uncc si è concluso nel 2005, con un ammontare totale di compensazioni pagate di 52,4 miliardi dollari. L’ultimo pagamento di 250 milioni di dollari è stato effettuato nel gennaio 2020 al Kuwait. Nel 2004 la cancellazione dell’80% del debito iracheno dei creditori del Club di Parigi ha comunque mantenuto altri 40 miliardi di euro. Una policy di ripagamento che compromette la crescita economica e lo sviluppo sociale tiene di fatto in ostaggio un Paese per decenni.

La capacità di ripianamento dipende non tanto dalla produzione di greggio e gas, quanto dalla variazione del prezzo, quindi qualsiasi pianificazione è resa vulnerabile, se non inaffidabile, dalle fluttuazioni del mercato. La distorsione dell’economia dell’Iraq quale rentier state è stata aggravata da guerre e sanzioni internazionali, irriguardose del fatto che il greggio fosse l’unica fonte possibile di introiti per la ricostruzione, le riparazioni di guerra e la fornitura di servizi ai cittadini. Il persistente stato di insicurezza non ha reso possibili i tanto necessari investimenti dall’estero nonostante l’adozione di un programma di privatizzazione che ha visto l’intervento solo di Russia, Turchia e Cina.

A fine 2017 il governo ha ricevuto dall’International Monetary Fund la terza tranche di fondi proveniente dallo Stand-By Arrangement del 2016, allo scopo di stabilizzare le finanze, implementare riforme economiche e ridurre le spese. Nello stesso anno sono stati concessi prestiti internazionali per 1,4 miliardi di dollari: circa un miliardo era legato alla ricostruzione e riabilitazione per le aree liberate dal sedicente Stato Islamico.

Gli investimenti e la diversificazione sono fondamentali per lo sviluppo a lungo termine dell’economia irachena attanagliata dalla disoccupazione giovanile al 40%, la povertà al 22%, corruzione rampante e istituzionalizzata, infrastrutture vetuste, servizi insufficienti, scarsità di forza lavoro qualificata, un settore pubblico ipertrofico e inefficiente, una normativa in materia commerciale che comprime gli investimenti e limita lo sviluppo del settore privato non petrolifero – ad esempio la produzione agricola – e del settore bancario. Lo standard di vita dei cittadini continua a dipendere dal prezzo del greggio, dalla necessità di riforme radicali, dalla stabilità e sicurezza del territorio e dalla risoluzione delle discordie con il governo regionale curdo stabilitosi nel 2005.

Secondo la Costituzione irachena del 2005, alcune competenze sono devolute interamente ai governi locali (art. 116 e ss): l’articolo 121, comma 3, nella fattispecie prevede che «Regions and governorates shall be allocated an equitable share of the national revenues». Gli investimenti nella regione del Kurdistan sono inquadrati nella Legge n. 4 del 2006 e il Kurdistan Board of Investment è incaricato di provvedere agli incentivi per supportare lo sviluppo economico nell’area sotto l’autorità del governo regionale. Nel 2007 Erbil aveva approvato una legge per lo sviluppo indipendente dal governo centrale delle riserve di petrolio e gas, siglando successivamente una cinquantina di contratti con compagnie straniere anche su territori ricaduti poi sotto il controllo del governo federale nel 2017.

Nello stesso anno le esportazioni di greggio dal Nord furono bruscamente interrotte a seguito del referendum per l’indipendenza curda cui le autorità centrali irachene risposero con una sentenza della Corte Suprema che dichiarò il referendum nullo, riaffermando la sovranità sui pozzi e le installazioni petrolifere. Di fatto il governo regionale detiene il controllo unilaterale delle esportazioni verso la Turchia, che Baghdad ritiene illegale: il contenzioso con Ankara è stato deferito alla Camera di Commercio Internazionale. Nel tempo Baghdad ed Erbil hanno siglato cinque accordi transitori per la ripartizione dei proventi ma questi non vengono applicati o sono fonte di costante controversia.

I rapporti tra governo centrale e regionale rimangono tuttora molto tesi: a novembre 2019 era stato annunciato un nuovo accordo per la ripartizione delle risorse, ma i disordini sociali con le massicce proteste di strada e la caduta

del governo Mahdi hanno congelato la situazione. Nel primo semestre del 2020 la situazione di indebitamento del Paese appare ancor più grave a seguito dei contraccolpi della pandemia di Covid-19: il prezzo del greggio al barile è crollato a 26 dollari – complice la guerra innescata dall’Arabia Saudita che ha deciso di aumentare la produzione in reazione al mancato accordo con la Russia in seno all’Opec plus – il prezzo più basso dal 2003. Il bilancio statale per il 2020 si basava su una stima di 56 dollari al barile: una diminuzione del 46% – bilancio peraltro non ancora discusso, quindi molto probabilmente i dipendenti pubblici rimarranno senza stipendio e il deficit di bilancio raggiungerà i 50 miliardi di dollari.

La spesa del governo, infatti, è composta prevalentemente da stipendi, pensioni e welfare: dal 2004 le spese correnti sono aumentate del 50% sino a raggiungere l’81% nel 2019 e supereranno l’85% nel 2020. L’opzione per il governo sarebbe di cancellare tutte le spese per gli investimenti, in particolar modo quelli del settore non petrolifero, e

ricorrere nuovamente ad altri prestiti, misure che nel passato hanno permesso al governo di funzionare ma con un forte impatto sull’economia. I mercati del debito non sono più così accomodanti come nel periodo della guerra allo Stato Islamico nel 2014-2017. Inoltre, gli introiti derivanti non dal settore petrolifero sono diminuiti nel 2019 e 2018 rispettivamente del 18% e del 29%, mentre le spese correnti per salari e pensioni sono aumentate del 7,5%, incoraggiando la corruzione: questo ha portato ad un report del Fondo Monetario Internazionale molto critico per la prima volta dal 2004.

Le inveterate politiche di spesa dei proventi del settore petrolifero hanno dilatato il bacino degli stipendi pubblici impoverendo le risorse del Paese senza ricostruire le infrastrutture o fare investimenti. L’economia è interamente dipendente dalle importazioni di beni e servizi marginalizzando il settore privato e appesantendo l’impiego

nell’amministrazione pubblica, elementi che sommandosi hanno portato alle proteste popolari. Ristrutturare il budget richiederà riforme profonde e un lungo periodo di adattamento dovendo contemporaneamente rispettare gli standard della Banca Mondiale, del Fondo Monetario Internazionale e andare incontro alle richieste della piazza che si sono ripetute dal 2011 in poi.

Il governo Kadhimi dovrà affrontare crisi su diversi fronti: economico-politico a causa del crollo dei prezzi del greggio e delle proteste popolari; sanitario a causa della pandemia e diplomatico-securitario vista l’influenza dell’Iran e i rapporti con Washington da ricucire.

IL NUOVO ALLEATTO

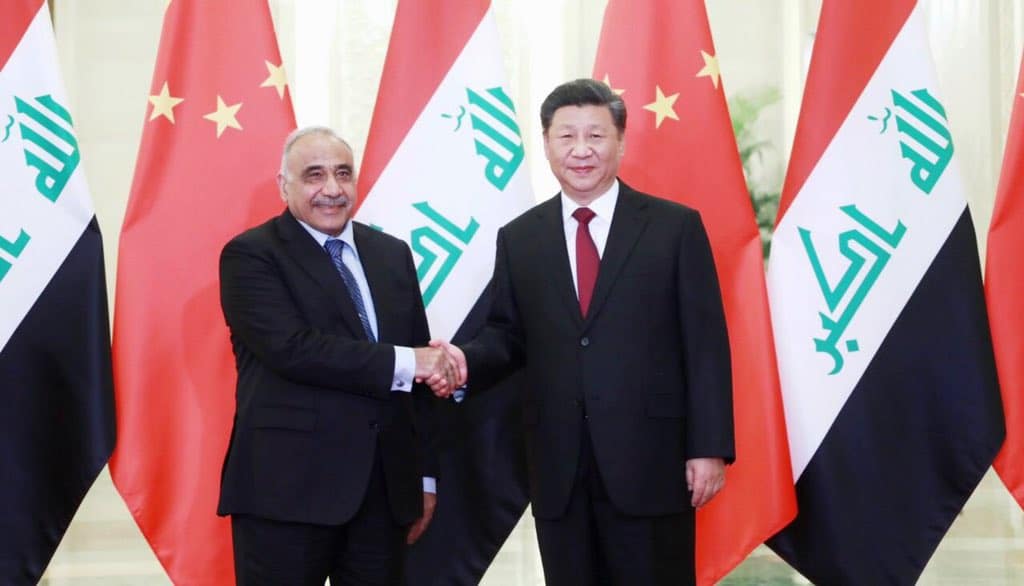

Complice l’ormai evidente disingaggio di Washington dall’area, Beijing ha colto l’occasione per farsi avanti con Baghdad in un’ottica di soft power. L’Iraq nel settembre 2019 ha inaspettatamente annunciato l’entrata nel progetto Belt & Road Initiative durante la visita dell’ex premier Mahdi al presidente Xi Jinping: ha contestualmente siglato otto memorandum di collaborazione tra i due Paesi (finanza, commercio, sicurezza, costruzioni, politica estera) nel quadro generale dell’accordo denominato «petrolio per ricostruzione», soggetto all’approvazione del bilancio statale 2020. L’accordo prevede la ricostruzione da parte cinese dell’Iraq in cambio di 100.000 barili di petrolio al giorno (il governo regionale del Kurdistan si è impegnato con il governo Mahdi a fornire almeno 250.000 barili al giorno per il 2020 in cambio di maggiori allocazioni del budget federale). Secondo la Banca Mondiale per ricostruire le infrastrutture danneggiate dallo Stato Islamico sono necessari 88 miliardi di dollari e Baghdad nel 2020 ha raggiunto un debito pubblico del 56,9%. Per contro, l’Iraq è il sesto produttore mondiale di petrolio, è il quarto detentore mondiale di riserve, ha costi di estrazione bassi e una disponibilità di forza lavoro in crescita.

Per la Cina l’area è terreno fertile per investimenti in sistemi idrici ed elettrici, strade, ponti e altre infrastrutture che decenni di distruzione bellica hanno seriamente danneggiato o distrutto. Dal 2005 Beijing ha investito 24 miliardi di dollari nel Paese, per la maggior parte nel settore energetico, essendo il primo partner bilaterale di Baghdad – gli

scambi nel 2019 hanno raggiunto i 30 miliardi di dollari – che è il secondo fornitore di petrolio all’economia cinese.

L’Iraq sta cercando di subentrare a ExxonMobil in un megaprogetto infrastrutturale in cui PetroChina è stata coinvolta dal 2015 e sta attirando anche China National Offshore Oil Corporation e Sinopec.

Gli investimenti della Bri mirano a trasformare il settore elettrico iracheno – che Beijing ha già conquistato al 50% – partendo dalla centrale nella provincia di Salahuddin da parte di China Machinery Engineering Corporation. Lo stabilimento dovrebbe far fronte alle necessità delle province di Salahuddin, Nord Baghdad e l’Ovest di Diyala poiché il rifornimento energetico e le costanti interruzioni di energia elettrica sono un problema endemico per il Paese. China Construction Third Engineering Bureau ha siglato un contratto da 1,39 miliardi di dollari per costruire infrastrutture nella parte meridionale del Paese quali complessi residenziali, ospedali e scuole. China State Construction Engineering (Cscec) è incaricata del ripristino e dello sviluppo dell’aeroporto di Nassiriya. L’Iraq, nella prospettiva cinese, è anche un corridoio verso la Giordania e soprattutto per la ricostruzione della Siria.

È più facile ed economico attrarre compagnie cinesi in aree ostili o instabili, oltre al fatto che la collaborazione cinese, al contrario di quella occidentale, non implica una contropartita in termini di trasparenza e riforme politiche e sociali. La caduta del governo Mahdi non ha avuto nessun contraccolpo sui rapporti tra i due Paesi: l’Iraq ha sempre più bisogno del supporto cinese in virtù anche degli effetti collaterali del regime sanzionatorio nei confronti dell’Iran: nel 2017, l’80% dei servizi ingegneristici e tecnici proveniva da compagnie iraniane, così come molte banche e il settore immobiliare sono finanziati da proxy dell’Iran.

La sostenibilità del budget statale è strettamente correlata alla realtà di esclusione sociale in determinati settori della cittadinanza: disoccupazione e povertà sono connessi a differenze religiose e settarie che Baghdad, da sola, non è chiaramente in grado di fronteggiare. Beijing appare ora l’opzione prioritaria nel lungo termine per un Paese che in quarant’anni ha esaurito altre opzioni valide per la sua economia e stabilità sociale.

* Le opinioni espresse sono da attribuire esclusivamente all’autore a titolo personale e non sono riconducibili in alcun modo all’istituzione di appartenenza

(Foto @AdilAbdAlMahdi)