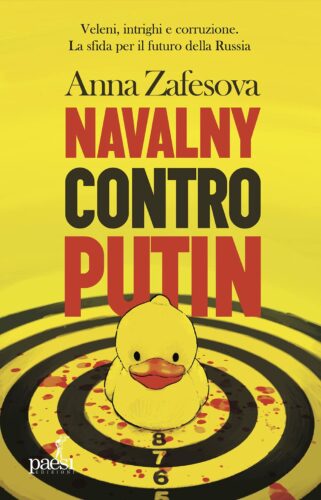

Presidente per caso, il collasso del regime sovietico e Gheddafi dilaniato dalla folla sono due traumi che guidano la sua azione politica. Che non conosce compromesso ma solo repressione. Pubblichiamo un estratto del libro di Anna Zafesova, “Navalny contro Putin”, Paesi edizioni

Dal libro di Anna Zafesova, “Navalny contro Putin“, Paesi edizioni

«Who is Mister Putin?»

Quando morì Konstantin Chernenko, nel 1985, gli agenti del Kgb di stanza a Dresda rubarono al loro capo una cassa di spumante della Crimea per festeggiare l’imminente fine del vecchio regime comunista. Vladimir Putin, poco più che trentenne, brindò insieme ai colleghi. Nell’ambiente chiuso di una delle «residenze» della rete di spionaggio sovietico all’estero, il «piccolo» – come veniva chiamato Putin, per distinguerlo da un collega omonimo – era il più scettico sul regime che serviva. Ammirava l’accademico Andrey Sakharov, esiliato a Gorky per dissenso, ed era disgustato dall’antisemitismo del sistema, scandalizzando i colleghi con affermazioni del tipo «gli ebrei sono persone assolutamente normali».

Forte della sua formazione universitaria giuridica, teorizzava con i colleghi attoniti che l’Urss faceva al mondo più paura degli Usa perché non possedeva una procedura democratica: per lanciare una guerra atomica il presidente americano avrebbe dovuto rendere conto al Congresso, e anche all’opinione pubblica, mentre un leader del Pcus in preda all’Alzheimer poteva schiacciare il bottone rosso senza che nessuno osasse contraddirlo. Il «piccolo» – di nome e di fatto, visto che era agli esordi della sua carriera nello spionaggio, nella sua prima poco prestigiosa missione all’estero che si sarebbe rivelata anche l’ultima – non poteva sapere che quindici anni dopo avrebbe governato il Cremlino appena abbandonato da Chernenko, e vent’anni dopo avrebbe incontrato un americano di nome Bush, teorico della stessa idea, secondo cui un Paese libero è meno pericoloso per se stesso e per gli altri.

Forte della sua formazione universitaria giuridica, teorizzava con i colleghi attoniti che l’Urss faceva al mondo più paura degli Usa perché non possedeva una procedura democratica: per lanciare una guerra atomica il presidente americano avrebbe dovuto rendere conto al Congresso, e anche all’opinione pubblica, mentre un leader del Pcus in preda all’Alzheimer poteva schiacciare il bottone rosso senza che nessuno osasse contraddirlo. Il «piccolo» – di nome e di fatto, visto che era agli esordi della sua carriera nello spionaggio, nella sua prima poco prestigiosa missione all’estero che si sarebbe rivelata anche l’ultima – non poteva sapere che quindici anni dopo avrebbe governato il Cremlino appena abbandonato da Chernenko, e vent’anni dopo avrebbe incontrato un americano di nome Bush, teorico della stessa idea, secondo cui un Paese libero è meno pericoloso per se stesso e per gli altri.

Né sapeva che trent’anni dopo avrebbe messo in gioco il suo potere, l’ambizione di un premio Nobel per la pace e le copertine del Time per annettere la penisola famosa per lo spumante dolce che stava bevendo. E altri cinque anni dopo avrebbe rivelato di essere pronto a schiacciare il bottone nucleare in caso di attacco: «Un mondo senza più la Russia può anche perire. E poi, noi [russi] finiremmo in paradiso come martiri, e loro [gli americani] creperebbero senza avere nemmeno il tempo di pentirsi», spiegò con orgoglio.

Come ha fatto un uomo che da giovane aveva brindato all’inizio della fine di un regime – che la morte fisica del suo ultimo leader Chernenko rappresentasse il decesso del comunismo sovietico, accelerato e certificato dal suo successore Mikhail Gorbaciov, all’epoca era una percezione quasi unanime – a finire per rimpiangerlo e tentare di restaurarlo fin nei dettagli più assurdi, come la competizione a colpi di missili nucleari? L’evoluzione del secondo presidente della Russia, da ordinario agente del Kgb a onnipotente zar e poi al «cattivo internazionale », è una delle carriere più oscure della storia russa. Al Forum di Davos del 2000 i giornalisti occidentali chiesero ai ministri del governo russo ragguagli sul nuovo capo di Stato, ancora un illustre sconosciuto.

La domanda «Who is Mr. Putin?» sprofondò in un imbarazzato silenzio che fece storia, e che rimane ancora in un certo senso il simbolo di un regime ossessionato dalla segretezza. Anche oggi non sappiamo quasi nulla del presidente russo: per esempio, dove si nasconde quando sparisce dai monitor dei media, quante e quali residenze abbia, con chi le abita, e perfino dove si trova in ogni singolo momento, visto che si è fatto costruire uffici praticamente identici a quello del Cremlino nelle sue varie dacie. Ma anche se numerose circostanze e fatti – tra cui quelli su malattie, palazzi, figli segreti e conti nascosti – verranno rivelati, probabilmente, solo dopo la fine del suo regno, è stato lo stesso Putin a raccontare e raccontarsi con una sincerità a tratti quasi impossibile per un capo supremo, in un percorso emblematico di un regime la cui mistica alla fine ha coinciso con le idee, le fobie e i tic del suo reggente e simbolo. Il quale a sua volta ha attinto la sua forza principale da una sintonia singolare con il proprio elettore.

Poteva andare peggio

Non sono in molti ormai a ricordarsi che Vladimir Vladimirovich Putin, classe 1952, nato e cresciuto a Leningrado, venne nominato da Boris Eltsin premier e «successore» alla presidenza nell’agosto 1999, ultimo di una serie di capi di governi e prìncipi ereditari di cui ciascuno durava meno dei precedenti, in una corte travolta dal declino fisico e mentale del suo sovrano quanto da scandali che ne avevano ridotto la popolarità a percentuali con più zeri davanti che dietro. Alla Famiglia – come veniva chiamata la cerchia intima del primo presidente russo – Putin era apparso abbastanza anonimo, timido e zelante da affidargli una serie di operazioni che richiedevano un tocco delicato e una notevole assenza di scrupoli, per poi promuoverlo a delfino.

L’oligarca Sergey Pugachev, all’epoca uno degli intimi della Famiglia e oggi rifugiato a Londra, ha raccontato in una serie di interviste a Cathrine Belton del Financial Times (che ha ricostruito la nascita dell’impero del presidente russo nel monumentale volume Gli uomini di Putin, pubblicato in Italia da La nave di Teseo) che la scelta era caduta sul funzionario pietroburghese proprio perché considerato privo di capacità e ambizioni tali da renderlo autonomo. Avrebbe dovuto garantire la sicurezza del clan di Eltsin, e già questo lo rendeva apparentemente destinato a un rapido fallimento. Ma in poche settimane Putin si dotò di una risorsa di cui ha poi mantenuto il monopolio per più di quindici anni, e che ha ribaltato completamente i giochi e la storia della Russia: acquisì una popolarità immensa, spontanea e profonda.

La sua legittimazione non dipendeva più dal benvolere di oligarchi e familiari di Eltsin. Semmai, era il loro benessere a dipendere dalla condiscendenza del giovane premier. Numerosi analisti, correttamente, attribuiscono la nascita del Putin che conosciamo alla brutale minaccia di «accoppare i terroristi nel cesso», pronunciata dopo aver lanciato la nuova guerra in Cecenia. Ma l’altra frase chiave per comprendere il suo fenomeno la pronunciò un anno dopo, nell’agosto del 2000, parlando con i familiari dell’equipaggio del sottomarino affondato Kursk, un disastro che avrebbe dovuto far vacillare una presidenza appena iniziata.

Arrivato in una guarnigione nell’Artico, una cittadella militare gelida e dilapidata di uno squallore sconvolgente, disse alle vedove disperate che era pronto ad assumersi la sua responsabilità per la tragedia, ma che per quanto riguardava le sue cause profonde – la mancanza di finanziamenti, l’assenza dei soccorsi, l’impreparazione della marina dell’ultimo decennio – preferiva invece «sedersi accanto a tutti voi a fare domande ». Insieme ai suoi sudditi, lo zar si dichiarò non artefice, ma vittima del collasso del comunismo, dissociandosi da quelle forze e idee politiche che l’avevano catapultato al vertice.

Negli anni successivi questa narrazione venne riassunta nella retorica sui «maledetti anni Novanta», con la quale Putin tuttora cerca di terrorizzare gli elettori, ribattendo a qualsiasi manifestazione di scontento con un promemoria sul passato dal quale stava uscendo la Russia, un «poteva andare peggio» che per quasi due decenni ha funzionato quasi magicamente. Primo leader del Cremlino dopo Lenin a essere nato non in un villaggio contadino ma in una grande città, a parlare le lingue ed essere vissuto all’estero, e primo (insieme a Gorbaciov) ad aver studiato in un’università prestigiosa, è stato però soprattutto il primo leader a non venire da quell’alta nomenclatura che, fin dall’età più giovane, abitava in un comunismo personale.

Figlio di una famiglia povera e umile, cresciuto in una kommunalka (appartamento in coabitazione) in un quartiere operaio di Leningrado, Vladimir Putin era riuscito a entrare nella borghesia sovietica, di cui al momento della fine del sistema aveva appena cominciato a scalare le gerarchie. Nel suo libro biografico del 2000 raccontò a due voci con la moglie Lyudmila i loro sogni e bisogni: avevano fatto ore di code per comprare cibo e vestiti, avevano messo da parte i soldi per l’automobile durante il soggiorno in Germania dal quale erano tornati arricchiti anche di una lavatrice usata, regalata da amici tedeschi. Avevano cercato il benessere, subendo in cambio l’ottusità della propaganda.

Il suo compagno di stanza a Dresda, Vladimir Ussoltsev, ha raccontato in un libro del 2003, Il collega, che Putin lo aveva colpito proprio per il suo disincanto, il pragmatismo, una mente precisa, anaffettiva, quasi matematica nel suo scetticismo gelido. Secondo Ussoltsev (al quale dobbiamo anche il racconto sullo champagne crimeano), il suo collega non credeva in nulla: era «un conformista fatto e finito» che in pubblico si mostrava fervente comunista e in privato consigliava all’amico di non essere troppo critico perché «tieni famiglia».

Tipico prodotto del cinismo dell’era Brezhnev, quando cioè la fede nel comunismo si era ormai estinta e il doppio pensiero orwelliano era universalmente praticato in attesa della fine del regime, che appariva imminente. Putin ebbe l’occasione di osservare il collasso in anteprima nel 1989, pochi giorni dopo il crollo del Muro di Berlino, quando dovette bruciare in fretta e furia i documenti del Kgb e della Stasi prima che la folla facesse irruzione negli uffici della polizia politica. Da Mosca non arrivarono mai né direttive, né protezione.

Tornato in una città che nel frattempo aveva cambiato nome, il futuro presidente vide la fine del partito di cui era membro, e del servizio segreto nel quale aveva riposto tutte le sue speranze di ascensore sociale. A trentanove anni, non aveva più un lavoro e doveva mantenere due figlie piccole. Raccontò di aver meditato seriamente di mettersi a fare il tassista abusivo, con la Volga – status symbol inaccessibile a chi non faceva parte della nomenclatura – comprata con i risparmi della vita nella DDR. Non ne ebbe bisogno: grazie al suo tedesco e ai contatti ereditati dal Kgb, venne recuperato dal sindaco liberale Anatoly Sobchak come responsabile delle relazioni con l’estero. Ma riportò quel trauma fondante che lo accomuna a tutti gli ex sovietici che nel 1991 avevano più di trent’anni: dover ricominciare da zero, sulle rovine di un impero crollato sotto il peso dei propri disastri.

Romanzo russo

Probabilmente, un giorno, un grande romanzo russo riuscirà a raccontare quella catastrofe mentale vissuta contemporaneamente da centinaia di milioni di persone, ma per ora resta un trauma ancora in corso di rielaborazione. In pochi mesi, lo sappiamo, cambiò tutto: lavori, studi, vestiti, cibi, soldi, idee, quello che si vedeva in tv e quello che c’era (o più spesso non c’era) nel frigorifero. Nacquero nuovi mestieri (dal bancario al pubblicitario), mentre vecchie e prestigiose professioni come l’insegnante di marxismo-leninismo sparivano, e anche le occupazioni esistenti, come quelle del medico o del commesso, andavano ripensate da cima a fondo, e un esercito di ingegneri e ricercatori salariati dallo Stato dovettero reinventarsi come tassisti e venditori ambulanti.

Cambiò il modo di pensare: praticamente tutto quello che era stato considerato positivo dalla propaganda comunista, veniva rottamato dalla nuova realtà, che introduceva come valori quello che il sistema passato disprezzava e puniva: la ricchezza, l’intraprendenza, l’indipendenza. Cambiò il rapporto tra superiori e sottoposti, genitori e figli, coniugi e parenti. Una tardiva rivoluzione sessuale aumentò ulteriormente lo spettro di improvvise possibilità già fin troppo ampio per un popolo abituato da generazioni a non avere scelta; mentre la corsa a imitare l’Occidente visto nei film inciampava in una fondamentale incomprensione della democrazia e del libero mercato, forniti senza un manuale di istruzioni.

Il tempo si spaccò in un prima e un dopo, e anche quelli (più numerosi di quel che spesso si crede) che nel «dopo» hanno avuto un tenore di vita materiale più elevato rispetto all’Unione sovietica, hanno conservato il trauma del terremoto che distrusse qualunque certezza, lasciando i sopravvissuti nell’angoscia di essere stati abbandonati al proprio destino. Il fenomeno putiniano nasce in quello shock primordiale, e i tratti caratteristici del suo metodo non sarebbero più cambiati, al contrario delle idee e delle alleanze.

Educato in un ambiente ipocrita e disincantato, il presidente avrebbe sempre considerato il potere come fine a se stesso: il pragmatico Vladimir Putin degli esordi lanciò liberalizzazioni economiche e fiscali, convocando economisti anche dell’opposizione e prendendo appunti nel suo corso accelerato di statista autodidatta, e chiuse le troppo costose basi ex sovietiche a Cuba e nel Vietnam, facendosi odiare dai militari. Sorteggiato in un intrigo di corte, con un’esperienza di politica pubblica pari a zero – l’unica elezione cui partecipò come vicesindaco di Pietroburgo la perse, insieme alla fiducia nello strumento elettorale – sarebbe rimasto diffidente rispetto alle procedure democratiche, rifiutando sempre perfino i dibattiti elettorali.

Tradito da un regime rivelatosi troppo fragile, avrebbe manifestato uno scetticismo totale verso qualunque sistema (fatto singolare per uno addestrato a funzionare dentro un’entità come il Kgb), prediligendo rapporti di fiducia personale, e affidandosi alle lealtà dei singoli piuttosto che alle regole uguali per tutti. Per questo, consegnò subito le ricchezze maggiori del Paese in mano ai suoi fidati segretari pietroburghesi, ai colleghi del Kgb e ai compagni di palestra di judo; così come negli ultimi anni ha cominciato persino a nominare i suoi bodyguard governatori di regioni grandi quanto un Paese europeo di medie dimensioni.

Memore del collasso di ogni certezza, sarebbe stato un maniaco del controllo, un ossessionato dal caos, e chi lo conosce sostiene che la svolta finale verso l’autoritarismo la compì guardando, più e più volte, il filmato dell’atroce morte di Muammar Gheddafi dilaniato dalla folla. L’uomo che per vent’anni aveva portato in tasca una tessera del partito comunista, e fatto parte del Kgb votato alla causa della rivoluzione proletaria in tutto il mondo, già all’inizio della sua carriera da presidente si definì «conservatore».

Non fu subito chiaro quanto un russo potesse usare quel termine nella stessa accezione dell’Europa, visto che a Mosca fino a pochi anni prima venivano chiamate «sinistra» le forze anti-comuniste liberali e «destra» i reazionari del Pcus. Negli anni successivi, Putin si sarebbe ispirato apertamente ai sovrani più reazionari della storia russa, il Nicola I della triade autocrazia-ortodossia- popolo, e Alessandro III convinto che la Russia avesse «solo due alleati, l’esercito e la flotta».

Avrebbe citato i filosofi Nikolay Berdyaev («Il senso del conservatorismo non è nell’ostacolare il movimento in alto e in avanti, ma il moto all’indietro e verso il basso, il buio caotico, il ritorno allo stato primordiale») e Ivan Ilyin, un monarchico nazionalista simpatizzante di Hitler. Si sarebbe proposto come difensore dei «valori tradizionali» dimenticati dall’Europa degradata nella sua «tolleranza asessuata e sterile» (la crociata contro i gay e l’abbondanza di icone e santi nell’estetica del regime ne sono soltanto le espressioni più visibili), e sarebbe stato sempre ripugnato e terrorizzato dal caos rivoluzionario della rivolta di piazza come il Maidan ucraino.

Non ha mai frainteso le terminologie, sapeva di cosa parlava: uno zar non promuove le rivoluzioni, è colui che le ferma. Il politologo Vasily Zharkov già anni fa aveva individuato in Putin un seguace istintivo di Thomas Hobbes: come il filosofo inglese dei tempi di Cromwell, è rimasto talmente sconvolto dalla caduta di un regime da imparare, una volta per tutte, che le rivoluzioni sono il male supremo: «Distruggono lo Stato, portando popoli interi all’anarchia, povertà e arretratezza. Ergo, se vogliamo pace e progresso, dobbiamo tutelare lo Stato. Quale sarà poi questo Stato, una democrazia o un regime di potere personale, è una questione secondaria. Se viene fuori una democrazia, bene. Se non riesce – vuoi perché il popolo non è pronto, vuoi per altri motivi – basta un potere forte, purché dia controllo e un qualche ordine».

Contrapposto da Zharkov a un Barack Obama che, come John Locke, è un rivoluzionario che considerava la libertà come prima fonte di benefici per l’umanità, Putin anno dopo anno è diventato sempre più consapevolmente sostenitore di un modello arcaico di guerra di tutti contro tutti e di un gioco a somma zero nei rapporti tra soggetti statali e politici. Quando John Kerry, segretario di Stato Usa all’epoca dell’annessione della Crimea, lo accusò di una politica estera che «usa categorie dell’Ottocento», probabilmente lo prese come un complimento.

Senza compromessi

Nato sulle rovine di un impero maldestro, il progetto di governo di Putin è tutto in difensiva: le parole chiave del 2000 come libertà, mobilità, equità, liquidità, la Rete, il multi e il micro, sono tutte aborrite. È un mondo che rincorre l’autorità e la solidità, dove gli uomini sono uomini e le donne sono donne, dove ogni cosa ha il suo posto, e il capo ha ragione anche quando ha torto. Nella Russia di Putin gli psicologi del governo inseriscono tra i criteri del reato di propaganda gay l’incitamento ai figli «a mancare di rispetto ai genitori».

Non a caso Putin usò come uno dei primi mantra del suo regno la «verticale del potere». È la cosiddetta «Cultura 2», teorizzata da Vladimir Paperny nel suo brillante saggio Architecture in the age of Stalin che, partendo dall’architettura ed espandendosi poi a ogni sfera, dal linguaggio alla geografia, descrive l’eterno antagonismo russo tra l’«orizzontalità» e la «verticalità», che offre a ciascuno un posto nella gerarchia e la possibilità, nel proprio piccolo, di essere la punta di una piramide di potere che ha sotto figli, dipendenti, allievi, clienti, nel peggiore dei casi il gatto.

Putin si è ispirato direttamente a Nicola I nel proporre all’Europa un’alleanza conservatrice contro il caos dell’individualismo liberale. Non è casuale che una delle frasi più frequenti dei suoi elettori è «con Putin siamo al sicuro», anche se spesso faticano a spiegare da quali minacce si sentano protetti. Un conservatore post traumatico, un presidente per caso che, insieme al suo popolo, cerca di ammortizzare lo shock della caduta dell’impero: una missione che in altre mani avrebbe potuto anche significare una transizione pilotata verso un modello europeo.

Dal quale Putin era stato senz’altro attratto, se non altro per la palese superiorità di offerta economica e sociale. E dal quale – di nuovo in sintonia con il suo elettorato – si è sentito respinto. O meglio, si è trovato incompatibile come un software non aggiornato. Per il politologo Stanislav Belkovsky, che dopo essere stato per anni uno degli spin doctor di Putin ora lo indaga più con i metodi della psicoanalisi che delle scienze sociali, il presidente è vittima dei suoi complessi di ragazzino delle periferie di Leningrado, un’infanzia che lui stesso aveva raccontato come dominata dai gopnik, i balordi delle gang di quartiere.

Un mondo nel quale cedere equivaleva a manifestare debolezza, e la paura veniva equiparata a un segno di rispetto. Il chip del compromesso, in effetti, non pare essere stato montato nella testa di Putin. Ogni volta che si è trattato di scegliere tra il dialogo e la prevaricazione, l’apparentemente timido e controllato presidente ha optato per la seconda. Lo fece con la Cecenia. Lo fece al bivio cruciale del 2003, quando invece di accettare di co-gestire il potere con opposizioni, oligarchi e regioni, scelse di incarcerare Mikhail Khodorkovsky, di bandire i partiti liberali dalla Duma e di proibire le elezioni dei governatori.

Lo fece con i dissidenti nelle piazze del 2012, rifiutandosi perfino di incontrarli. Lo fece con l’Ucraina che cacciò il suo candidato Viktor Yanukovich, un altro figlio delle periferie sottoproletarie sovietiche. Lo ha fatto ancora con Alexey Navalny, trattato molto più duramente di quanto Brezhnev fece con Sakharov. Il compromesso non è uno strumento contemplato dalla tradizione autoritaria russa. Chi sfida il potere viene annientato: come lezione per gli altri, ma soprattutto per evitare di mostrare una debolezza che un uomo forte non può sopportare.

I leader più disprezzati dai russi sono Gorbaciov ed Eltsin, due politici che non hanno mai mandato in galera i propri nemici, e che hanno ceduto il potere senza combattere. La dittatura, che affascina spesso come un mistero complesso, in realtà predilige inevitabilmente soluzioni semplici, contrapposizioni binarie e impalcature rigide, e delegare e condividere sono due parole che gli autocrati aborriscono. La sua forza finisce per diventare la sua stessa trappola, come ha dimostrato proprio Alexey Navalny, giocando magistralmente sulle paure e gli automatismi dell’autoritarismo per trasformarsi nell’eroe e martire del regime.

Le rivoluzioni colorate e le primavere arabe sono state per il Cremlino un incubo che insegna come anche una protesta sbrindellata e apparentemente minoritaria possa esplodere a sorpresa, in un sistema politico che non vuole mediare e che è troppo rigido per piegarsi; eppure la sola risposta che una dittatura riesce a offrire è quella di incrementare ancora di più la repressione. Una strada che ha già portato despoti arabi, asiatici e latinoamericani in un vicolo cieco dal quale è difficile uscire vivi. Chi lascia valvole di sfogo nei media, partiti semiautonomi e intellettuali dissidenti al guinzaglio lungo vive di più, e a volte muore perfino nel proprio letto. Ma questa è una lezione che alla Scuola superiore del Kgb non veniva insegnata.