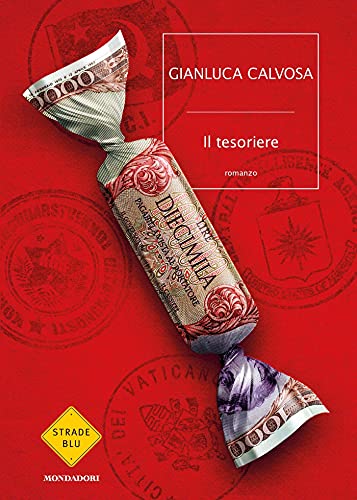

Storie di soldi, tanti soldi, storie di militanza e di tradimenti, di fantasmi testardi, nobili proletari, truffatori metodici, ministri senza culto, criminali devoti ed eroi inconsapevoli. Pubblichiamo un estratto dal romanzo d’esordio di Gianluca Calvosa, Il tesoriere, Mondadori, da oggi in libreria

Il tesoriere, Gianluca Calvosa (Mondadori)

SINOSSI

Italia, 1972. Dopo quattordici anni trascorsi tra i corridoi polverosi di un soffocante archivio alla periferia di Milano, Andrea Ferrante è ormai rassegnato al suo dignitoso quanto anonimo ruolo di piccolo funzionario politico, ben lontano dalla radiosa carriera cui un tempo sembrava destinato. Il rapporto con la moglie Sandra si trascina stancamente. Con suo figlio Umberto, poco più di qualche sporadico litigio. A strapparlo dal torpore del fallimento è un’inattesa convocazione a Roma dove, contro ogni logica e consuetudine, il nuovo segretario del PCI lo nomina tesoriere del partito.

L’entusiasmo per il prestigioso incarico, però, lascia presto il posto allo sconcerto: non solo il suo predecessore è stato trovato morto in circostanze poco chiare, ma il primo compito che Ferrante deve affrontare è interrompere il fiume di denaro proveniente da Mosca. Sono anni densi di fermento, quelli della Guerra Fredda, delle università occupate, del volantinaggio in fabbrica, dei cortei di piazza e delle prime vittime del terrorismo.

L’Italia è troppo strategica per lasciare l’iniziativa al nemico: comunisti, democristiani, CIA, KGB, servizi deviati, brigatisti e alti prelati del Vaticano si incrociano a Roma, vero epicentro della contrapposizione tra Mosca e Washington, mettendo in scena un conflitto senza precedenti che, anestetizzato dall’abbraccio della Dolce Vita, trasforma la Città Eterna nel parco divertimenti dello spionaggio internazionale.

Gli eventi che hanno catapultato l’inconsapevole tesoriere in un labirinto senza apparente via di uscita risvegliano storie provenienti da lontano che si danno appuntamento sulle sponde del Tevere per fare i conti con il passato. Storie di soldi, tanti soldi, storie di militanza e di tradimenti, di fantasmi testardi, nobili proletari, truffatori metodici, ministri senza culto, criminali devoti ed eroi inconsapevoli.

In questo romanzo d’esordio Gianluca Calvosa ricostruisce le dinamiche di una stagione cruciale per la storia italiana, che ancora si riverbera con la sua ombra fosca sul presente.

Estratto

GIUGNO 1971

(…)

L’arrivo a Fiumicino fu un sollievo per Tokarev. Durante i diciotto mesi di addestramento aveva imparato a resistere a quasi ogni tipo di tortura, ma nessuno lo aveva preparato alle zaffate nauseanti provenienti dai piedi gonfi della passeggera della fila dietro, la quale subito dopo il decollo li aveva sottratti alla costrizione dei vecchi stivali foderati di lana.

Come previsto, allo sbarco trovò ad attenderlo sotto la scaletta due addetti all’ambasciata russa che lo scortarono fino al controllo passaporti. Lì un agente della polizia doganale si sbracciava, chiedendo alle persone in coda di tenersi a ridosso della parete su cui spiccava un grande manifesto del Colosseo. Alle loro spalle arrivava a passo svelto Victor Messina, preceduto da due agenti della polizia italiana in divisa. L’americano filò dritto senza esibire alcun documento. Davanti all’atrio del terminal, l’enorme limousine nera della rappresentanza statunitense a Roma appariva del tutto sproporzionata accanto alle utilitarie italiane. L’auto lo avrebbe condotto all’ambasciata USA di via Veneto dove lo aspettava Luigi Ognibene, tesoriere della Democrazia cristiana, il partito di maggioranza al governo del paese dal dopoguerra, nonché principale alleato politico degli Stati Uniti in Italia. L’incontro sarebbe durato il tempo necessario a contare i soldi, firmare le ricevute e sbrigare i pochi convenevoli di cortesia consentiti dall’inglese maccheronico del dirigente della DC.

A distanza di pochi minuti, Tokarev salì a bordo di una Lancia Flavia con targa diplomatica che lo condusse all’ambasciata sovietica dove di norma si limitava a consegnare la valigetta e a recuperare la ricevuta dai beneficiari finali prima di ripartire per Mosca. Al suo rientro, sua moglie Katja e la piccola Elena sarebbero state puntualmente riaccompagnate a casa. Una precauzione necessaria che sembrava divertire molto la bambina. Quella sera però, diversamente dal solito, gli toccò restare a Roma avendo un’altra questione importante da sbrigare.

Nell’ufficio al secondo piano della splendida villa cinquecentesca dietro il Vaticano che l’Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche aveva acquisito nel ’36 alla morte degli eredi del principe georgiano Abamelek, i funzionari dell’ambasciata russa, aperta la valigia con la coppia di chiavi recapitate il giorno prima da un altro corriere, controllarono che il contenuto corrispondesse a quanto disposto da Mosca e concordato con gli italiani. Il segretario dell’ambasciatore siglò quindi la prima delle due ricevute e autorizzò la chiamata.

Nella tesoreria della sede centrale del Partito comunista italiano, il Bottegone come lo chiamavano i compagni, qualcuno aspettava quella telefonata sulla linea diretta. Poco dopo, la Lancia Flavia varcò il grande cancello di ferro battuto di Villa Abamelek e scese rapida le curve strette del Gianicolo per raggiungere il punto d’incontro con una Fiat 128 grigio topo proveniente dalla direzione del partito. Le due auto proseguirono per un po’ a vista per poi fermarsi in un parcheggio pubblico della Garbatella, a ridosso delle Mura Aureliane, dove un gruppetto di bambini in calzoni corti e canottiera urlava all’inseguimento di un pallone malconcio. Il responsabile delle finanze del PCI si riservò alcuni minuti per controllare il contenuto della valigetta, quindi siglò la ricevuta.

Roma 25.6.1971, ricevo la somma di 1.000.000 (un milione) di dollari quale contributo straordinario per le elezioni amministrative. Marco Fragale

Alle sei del pomeriggio di quello stesso giorno, Tokarev varcò la Porta della Morte, quella più a sinistra dei cinque varchi frontali della basilica di San Pietro. L’appuntamento era al solito posto. Percorrendo la navata di sinistra, non poté fare a meno di ammirare l’imponenza di quel capolavoro dell’architettura, un’esplosione sorprendentemente armoniosa di forme e colori. Attraversò il transetto meridionale godendosi la temperatura di diversi gradi più bassa dei trentaquattro che opprimevano la capitale quel giorno e si fermò davanti al monumento funebre di Alessandro VII. Nella complessa composizione scultorea, la potente messa in scena dello scheletro che solleva la clessidra a rappresentare l’ineluttabilità della fine esercitava su Tokarev un’attrazione irresistibile. Per quella ragione aveva scelto quel luogo come punto d’incontro con Verbovšk. Era questo il nome in codice del suo uomo, il pezzo più pregiato della rete di spionaggio sovietico in Italia, noto a Mosca per aver passato al KGB la documentazione sulle tecnologie antisommergibile commissionate dalla NATO agli ingegneri italiani. Grazie a quell’anonimo ricercatore dell’Università di Pisa, ai sovietici erano bastati quaranta milioni di lire per annullare uno svantaggio tecnologico fino a quel momento considerato incolmabile.

Quando Verbovšk voleva fissare un incontro, non doveva fare altro che pubblicare un annuncio per la vendita di un’auto d’epoca su un quotidiano locale e recarsi a Roma una settimana dopo.

Tokarev trovò il suo uomo assorto in contemplazione del monumento funebre. «Inizialmente mi dava un senso di angoscia, poi ho imparato ad apprezzare l’ironia della morte mentre si libera dal drappo che doveva nasconderla nel tentativo di esorcizzare la fine» esordì l’agente del KGB in un italiano impeccabile.

Verbovšk gli rispose senza voltarsi: «Il genio di Bernini riesce a rendere affascinante anche la morte. Molto più divertente dei noiosi scheletri putrefatti di epoca medievale».

I due si incamminarono tra la folla di turisti passando davanti al pesante baldacchino in bronzo al centro dell’ambulacro. Nessuno fece caso a loro, erano tutti in ammirazione con il naso all’insù. Del resto, era proprio questo l’intento degli artisti arruolati dai papi: usare l’arte per costringere i fedeli a rivolgere lo sguardo al Signore. La musica d’organo che riecheggiava in lontananza e il pungente odore d’incenso contribuivano a conferire solennità a quella scenografia millenaria.

Verbovšk era insolitamente nervoso. Non che di norma fosse un tipo tranquillo. Una volta si era addirittura avventurato in una velata minaccia che gli era costata sei mesi di congelamento. Tokarev aveva imparato a conoscerlo, e l’esitazione nel tono della sua voce tradiva una tensione apparentemente ingiustificata. In realtà, le ultime carte che gli aveva procurato si erano rivelate un tentativo della CIA di inquinare la fonte passandogli documenti falsi, e Verbovšk sapeva che prima o poi lo avrebbero scoperto.

«Gli americani hanno cominciato a fare domande sul mio conto. Non mi piace. Non riesco più a dormire. Forse è venuto il momento di prendermi una pausa.»

Erano giunti nella navata destra, di fronte all’infilata di confessionali dove la domenica un gran numero di fedeli faceva la coda per liberarsi dal fardello dei peccati più recenti, però quel giorno non c’era nessuno. L’agente del KGB posò una mano sulla spalla del ricercatore italiano, un gesto paternalistico che lo mise a disagio: «Abbiamo lavorato bene finora. Meglio non rischiare inutilmente. Prenditi il tempo che serve. Abbiamo ancora tanta strada da fare insieme».

Verbovšk non si rese neppure conto della puntura. Il suo corpo senza vita fu trovato in uno dei confessionali due ore più tardi. Durante l’esame autoptico gli fu rinvenuta sul collo una capsula microscopica di platino e iridio del diametro di un millimetro. Intorno alla puntura, tracce infinitesimali di ricina, un potente veleno in grado di causare la morte cellulare quasi istantanea.

Nonostante fosse stato promosso da tempo al rango di archivista capo, Andrea Ferrante aveva mantenuto l’abitudine di girare a fine giornata tra i corridoi con il carrello di ferro a due ripiani per riporre i fascicoli lasciati in giro da colleghi e visitatori. In realtà, per quel lavoro erano previsti dei turni, ma gli altri facevano di tutto per evitarli. Ad Andrea invece piaceva quel vagare per i corridoi sconfinati dell’archivio della Camera del lavoro, cullato dal cigolio delle ruote arrugginite tra scrivanie vuote e file interminabili di scaffali male illuminati dalla luce tremolante dei vecchi neon. L’idea di riporre ogni fascicolo nel posto esatto dove, presto o tardi, qualcuno lo avrebbe cercato gli procurava una sensazione gratificante. Era il suo contributo quotidiano al contenimento della confusione dilagante nell’emisfero occidentale del pianeta. Sapeva bene che l’ordine richiede pazienza e impegno, e la disciplina a lui non era mai mancata. Forse per questo gli erano sempre piaciuti la matematica e il comunismo. I numeri, anche se infiniti, sono organizzati, simmetrici e soprattutto prevedibili, così come la visione comunista della società. Solo che a differenza dei fenomeni naturali, per i quali gli scienziati avevano da tempo individuato le leggi della fisica necessarie a comprenderne le dinamiche, nessuno era ancora riuscito a scrivere la formula in grado di governare la complessità della società moderna. “È solo questione di tempo” pensava Andrea. Una volta individuata la mappa completa del “cervello collettivo”, la dottrina comunista avrebbe finalmente tracciato la rotta verso una società libera dall’alienazione di una vita incentrata sulla sopravvivenza, in cui i rapporti economici sarebbero stati completamente sostituiti da relazioni culturali. Nel frattempo, i saggi compagni sovietici avevano demandato a un ristretto gruppo di dirigenti il compito di tenere in ordine il complesso sistema di rapporti tra uomini e cose.

Rassicurato da questa idea, Andrea si dedicava da ormai tredici anni con diligenza e perizia al suo lavoro in archivio. Durante la ricognizione dei millecinquecento metri lineari di scaffali che accoglievano oltre duecentomila tra documenti, registrazioni, opuscoli, tessere e bandiere, annotava gli eventuali problemi di conservazione e di sicurezza da segnalare con discrezione a chi di dovere: muffe, polvere, escrementi di topo, macchie di umidità, parassiti, luci fuori uso, fili elettrici scoperti.

Gli restavano pochi fascicoli da sistemare. Contenevano alcuni documenti antecedenti il 1960, che andavano riposti nell’unica scaffalatura protetta da una grata con la serratura di cui esisteva solo una chiave. Non era al suo posto quando l’aveva cercata nel solito cassetto e aveva impiegato un po’ per ritrovarla. Gli avevano riferito che nel primo pomeriggio era arrivato in visita da Roma il compagno Fragale, il quale, piombato in archivio con i modi scortesi e sbrigativi che il rango di tesoriere del partito gli consentiva, se l’era fatta consegnare, dimenticandola poi nella serratura.

Andrea aprì la grata, lasciandosi distrarre dalle voci degli ultimi colleghi in uscita che echeggiavano ovattate in lontananza, e afferrò con decisione il grosso faldone consultato da Fragale per rimetterlo al suo posto. Una lama rovente gli attraversò il braccio, la solita fitta lancinante che in quei casi lo paralizzava facendogli tornare in mente la brutta caduta di tanti anni prima, motivo della frattura scomposta che si era saldata male e non gli aveva più dato tregua.

Era la metà di ottobre del ’42. Qualche giorno dopo ci sarebbe stato il primo bombardamento alleato su Milano dopo due anni di calma. Andrea aveva riempito le tasche del cappotto con le caldarroste che sua madre aveva cotto sotto la cenere del camino. Erano le prime della stagione, di certo non le migliori ma le più attese. Poi rincalzandosi il berretto era uscito in cortile. Dopo essersi sporto dalla balaustra aveva infilato due dita in bocca, un fischio breve e preciso. Pochi istanti dopo, all’altro capo della modesta casa di ringhiera di via De Amicis si era affacciato Vittorio, anche lui in sciarpa e cappello d’ordinanza. Il sole pallido del primo pomeriggio riusciva a stento a disegnare la sua sagoma attraverso la spessa coltre di foschia.

Andrea aveva diviso le caldarroste in parti uguali cercando di non bruciarsi le dita. Erano dispari e aveva ceduto quella in eccesso al suo amico. Le avrebbero tenute strette nelle mani infilate in tasca fino a quando la fame non avrebbe prevalso sul freddo. I due ragazzini si erano quindi incamminati verso l’osteria del padre di Andrea, in via Santa Marta. In realtà, l’attività era nata come spaccio di vini e oli, quelli che i nonni paterni producevano nella campagna del Monferrato, poi si erano aggiunti una cucina e pochi tavoli sistemati tra gli scaffali pieni di bottiglie. Una soluzione a buon mercato per chi si accontentava di un piatto caldo senza grandi pretese e di un bicchiere di rosso decente.

Lo spaccio di vino restava però l’attività principale di Pietro Ferrante, che per trenta lire a settimana aveva affidato ad Andrea e Vittorio le consegne pomeridiane presso le case e gli alberghi del centro. Non era un vero e proprio lavoro, ma per due ragazzini di undici anni era come averne quindici, e secondo i loro calcoli nel giro di cinque settimane avrebbero potuto comprare le due biciclette usate appese a un grosso chiodo sulla parete dal rigattiere vicino a casa.

La sera prima, alle nove e mezza circa, il suono lugubre del preallarme della contraerea era tornato, poi però la successiva sirena lunga che avrebbe dovuto segnalare l’avvistamento dei bombardieri non c’era stata. Nonostante ciò, la paura era calata come una pesante cappa sulla città a spegnere ogni cosa, pure il respiro. Anche per questa ragione Andrea e Vittorio non immaginavano che proprio quel giorno i ragazzi della banda di Porta Ticinese, forse in preda al disorientamento generale, avessero deciso di regolare i conti in sospeso con il mondo.

Avevano appena imboccato via Novati, quando arrivò la prima sassata che li mancò di poco per poi insaccarsi nella striscia di fango ancora umido al margine del vicolo. I due amici non si accorsero di nulla. Le pietre successive, grosse come arance, piombarono nella vetrina del fornaio alle loro spalle facendola esplodere in una nuvola di schegge taglienti. Lo spavento li travolse paralizzandoli per qualche istante. Giusto il tempo di scorgere dall’altra parte della strada la banda avversaria e capire cosa stesse accadendo. Allora era cominciata la corsa a perdifiato. Altri due sassi, meno grossi. Uno, rimbalzando sui ciottoli del vicolo, aveva colpito Vittorio dietro una coscia sbilanciandolo in avanti. Andrea lo vide mulinare le braccia, nel miracoloso tentativo di restare in piedi e proseguire la sua corsa mentre le caldarroste gli rotolavano giù dalle tasche. “Bastardi!” Correvano veloci, Andrea e Vittorio, uno di fianco all’altro, e sapevano dove scappare. Era il loro quartiere, quello.

Avevano ormai il fiatone e le schegge di vetro, infilandosi nei colletti, si erano fatte largo nei vestiti tagliuzzando la pelle umida di sudore e resa insensibile dalla scarica di adrenalina. Li avevano staccati il giusto quando, nell’imboccare una traversa in quel dedalo di viuzze, Andrea si era voltato per la prima volta a guardare quanti fossero. Fu una frazione di secondo, un’esitazione fatale. Gli sembrò di schiantarsi contro un muro, invece era finito addosso a un asino che tirava un carretto carico di mobili. Il colpo lo aveva tramortito per qualche secondo. Si ritrovò ansimante, steso a terra sotto l’animale. Era in preda al panico. In bocca, il sapore metallico del sangue.

Gli inseguitori, rinvigoriti dalla scena, si avvicinavano rapidamente. Si sentì afferrare per un braccio, era Vittorio che lo aiutava a rialzarsi urlando parole incomprensibili. Confuso, Andrea aveva ripreso a correre, trascinato per la giacca dal suo amico. “Questi ci ammazzano” pensò.

Andrea sentiva i polmoni bruciare. Poco dopo si erano ritrovati esausti e senza fiato in un vicolo senza uscita. Un cancello di ferro alto un paio di metri completamente ricoperto di ruggine sbarrava loro la strada. Piegato con le mani sulle ginocchia, con l’alito che disegnava vortici nell’aria e il cuore che sembrava in procinto di esplodergli in petto, li sentiva avvicinarsi.

Aveva appena ripreso il controllo del respiro quando sollevando lo sguardo vide Vittorio che si toglieva la giacca.

«Non voglio scappare più ». «Sono troppi.» Andrea era preoccupato. «Tanto le prendiamo uguale. Almeno così qualche cazzotto riusciamo a tirarlo anche noi».

Giunti a pochi metri da loro, i tizi che li rincorrevano si erano fermati e, spiazzati dalla vista di Vittorio che andava loro incontro tirando su le maniche, avevano preso a ridere e a darsi di gomito. Poi il gruppo si era diviso in due. I più robusti si erano disposti intorno a Vittorio, che agitava i pugni minaccioso. Gli altri si avvicinavano lentamente ad Andrea, che aveva avvolto la sciarpa a una mano dopo averla liberata alla meglio dalle schegge di vetro e aveva infilato l’altra nel cappello per proteggersi dalla ruggine. Mentre si arrampicava sul cancello, sentiva il suo amico lottare. Era quasi arrivato in cima, quando il primo sasso lo prese alla schiena facendogli sputare l’aria che tratteneva a fatica nei polmoni. Un istante dopo un’altra pietra gli centrò la mano, ma la sciarpa riuscì ad attutire il colpo.

Andrea sentiva il rumore degli altri sassi che rimbalzavano sul ferro arrugginito e le urla, i colpi. Fu mentre scavalcava le punte del cancello che gli arrivò la botta alla tempia. Fece appena in tempo a far passare l’altra gamba prima di rovinare giù nel fango come un sacco di patate da quasi due metri. Il tonfo fu accompagnato da un dolore lancinante e da un’esultanza che suonava come la folla allo stadio quando suo padre lo portava a vedere l’Ambrosiana Inter. Da quel momento in poi tutto si fece confuso – macchie disordinate di suoni e luci – fino a quando si riscosse per le botte ripetute contro la parete di ruggine verso cui lo tiravano le mani allungate tra le sbarre. Andrea si accorse che non riusciva a muovere il braccio destro. Gli occhi gli bruciavano a causa del sangue che – lo avrebbe capito più tardi – gli usciva copiosamente dalla testa. Aveva rinunciato a reagire quando udì distintamente la voce di Vittorio: «Fascisti di merda! In sei contro uno».

Riuscì a intravedere la sua sagoma confusa che si stagliava nella tenue luce all’altro lato del vicolo. Gli assalitori persero improvvisamente ogni interesse mollando la presa per lanciarsi urlando all’inseguimento del suo amico. La caccia era ripresa.

Sulla strada verso casa, Andrea si fermò a una fontanella pubblica. Passato l’effetto dell’adrenalina, ogni parte del suo corpo aveva cominciato a pulsare dal dolore. Perdeva ancora un po’ di sangue dalla tempia. Bruciava molto, ma si trattava di un taglio superficiale. Aveva pianto lacrime di rabbia. Poi si era lavato via il sangue dalla faccia e dai tagli sul collo e si era liberato delle schegge di vetro più grandi usando la mano sinistra. Quella destra l’aveva infilata nella tasca della giacca per alleggerire il peso del braccio fratturato. Il fango che ricopriva i vestiti si stava asciugando e cominciava a sbriciolarsi. Nel frattempo, la foschia si era trasformata in una densa coltre di nubi e minacciava pioggia.

Davanti al portone di casa la signora Lucia, la portinaia, era intenta a cancellare dal terreno i segni del gesso lasciati dai bambini, per il ridicolo timore che potessero diventare obiettivi per gli aerei degli Alleati. Andrea salì le scale lentamente, tenendosi il braccio, e aprì la porta di casa con la mano libera. Scorse sua madre in camera da letto inginocchiata a sistemare la cotta da chierichetto di suo fratello e attese la reazione inevitabile. «Cosa ti è successo?» Clara si precipitò da lui lasciando Ottavio in ostaggio della tunica tenuta insieme dagli spilli. «Cosa ti hanno fatto?»

«Sono caduto.»

«Perdi sangue.» Gli scostò il ciuffo dalla fronte e gli rovistò freneticamente tra i capelli alla ricerca della ferita, ma la penombra della stanza non era d’aiuto. Allora lo afferrò per il braccio per avvicinarlo alla finestra. Andrea non riuscì a trattenere l’urlo e si piegò in avanti dal dolore. Sua madre ritrasse la mano spaventata. «Ottavio, vestiti! Corri in osteria e di’ a tuo padre che bisogna portare tuo fratello dal medico al Ca’ Granda.»

Erano le dieci di sera quando tornarono dall’ospedale. Andrea sembrava la statua del Manzoni in piazza San Fedele. Una corazza di gesso stretta e pesantissima gli opprimeva il torace rendendogli complicato anche respirare. Non aveva dolore al braccio, anzi, quasi non lo sentiva più. Ma l’effetto della sedazione non sarebbe durato a lungo. Riusciva a stento a tenere gli occhi aperti. Si ricordò di Vittorio soltanto quando passò davanti alla sua porta.

La mattina dopo il dolore era tornato e non lo avrebbe abbandonato un attimo per l’intera settimana. Andrea aspettò che sua madre uscisse per recarsi al mercato. Infilare le scarpe si era rivelata un’operazione inaspettatamente complessa. Di annodare i lacci non se ne parlava, e a togliere la maglia di flanella del pigiama di suo padre non ci provò neppure. Si limitò a poggiare sulle spalle il cappotto, scese lentamente le scale e tirò due pugni secchi contro la porta di Vittorio. Sentì dei rumori all’interno, poi l’uscio si aprì cigolando. Fece fatica a riconoscere il viso completamente tumefatto e ancora incrostato di sangue. Il labbro superiore del suo amico gli conferiva uno strano ghigno e un occhio era praticamente chiuso. Aveva ancora gli abiti del giorno prima e una manica della giacca era completamente strappata. I due ragazzini restarono in silenzio per un po’. Fu Andrea a parlare: «Andiamo su da me. Quando arriva mia madre ti portiamo dal dottore».

«Non serve» rispose Vittorio. Andrea sapeva che i suoi genitori non se ne sarebbero occupati. Suo padre era un operaio alle acciaierie Falk, ed era stato licenziato per atti di ostentato sindacalismo. Nei rari momenti in cui non era ubriaco, si arrangiava riparando caldaie e macchinari di ogni genere. Il resto del tempo lo passava all’osteria a spendere i pochi spiccioli guadagnati. Sua madre invece non era una cattiva donna, ma anche lei aveva perso di recente il lavoro a causa del suo cognome di origine ebraica, nonostante fosse cattolica, perciò era caduta in una profonda crisi depressiva e se ne stava tutto il giorno a letto. «Non possono cavarsela così» insistette Andrea.

«Falla finita. Quei balordi di Porta Ticinese sono riusciti solo a strapparmi la giacca.» A quel punto il padre di Vittorio si affacciò sulla soglia. I suoi occhi rossi e gonfi facevano paura. Bastò uno sguardo perché il ragazzino rientrasse in casa senza dire una parola.

Andrea si chinò leggermente in avanti, poggiando la fronte sulla mensola davanti a sé con il braccio destro raccolto in grembo, e aspettò qualche secondo che il dolore si attenuasse. Poi fece un respiro profondo, sistemò il fascicolo nello scaffale e chiuse la serratura con la mano sinistra.

In archivio non c’era nessun altro. Girò il carrello e tornò lentamente verso i tavoli nella sala grande all’ingresso. La cartellina gialla aperta in bella vista sulla scrivania gli ricordò che doveva completare la relazione sullo stato dell’economia e del lavoro nelle regioni del Nord Italia. La settimana successiva sarebbe venuto per la prima volta in visita a Milano il nuovo segretario del PCI in occasione di un incontro con i sindacati. L’agitazione si era propagata nella federazione cittadina a ogni livello della linea gerarchica, fino agli uscieri.

Di mettersi a scrivere, Andrea non ne aveva proprio voglia. Aveva conservato una viva curiosità per le questioni economiche e per l’analisi sociopolitica, ma ormai aveva perso entusiasmo per la scrittura, semplicemente perché si era convinto che non servisse a nulla. Ciononostante, non aveva mai smesso di redigere la relazione mensile e le note sull’economia sovietica, però lo aveva fatto unicamente perché quello era un suo compito, anche se nessuno gli aveva chiesto di svolgerlo senza limitazione di orario. La verità era che Andrea in archivio stava meglio che a casa, specialmente di sera, quando rimaneva solo. Nel tempo aveva sviluppato una sorta di adattamento biologico al microclima di quello stanzone umido e mal ventilato.

Come faceva spesso quando si trovava di fronte a un foglio bianco in cerca di ispirazione, prese una delle caramelle dalla scatola di latta colorata portata da un collega di ritorno dall’Unione Sovietica. Faceva parte del pacco regalo che i compagni italiani ricevevano al loro arrivo a Mosca. Profumo di pessima qualità che nessuno osava mettere, una penna in metallo con il cappuccio colorato, un’agenda con la copertina in pelle di seconda scelta e l’immancabile scatola di caramelle. Questa volta la carta non veniva proprio via. Era come se la caramella provasse vergogna a farsi spogliare. Non gli restò che strapparla, quindi liberò le dita dai residui collosi leccandole una alla volta. Prese poi a scrivere di getto alcuni appunti a margine delle pagine dattiloscritte.

Dopo un po’ cominciò a sentire freddo e si alzò a chiudere la grande finestra alle sue spalle. Si accorse allora che la luce della lampada da tavolo stagliava la sua ombra sulla parete opposta in una proiezione distorta dalla prospettiva, che finiva curiosamente per aggiustare il suo profilo in realtà tutt’altro che armonioso.

La sua altezza, quasi un metro e ottanta, il fisico asciutto ma con una precoce e testarda pancetta che aveva resistito a più di una dieta e le spalle leggermente curve disegnavano una sagoma che ricordava quella dell’omino della pubblicità della Lagostina. Anche il naso era lo stesso di quel personaggio del “Carosello” animato dalla penna che scorreva sullo schermo in bianco e nero. Tondo, come la forma del suo viso che incorniciava due occhietti vispi e un po’ tristi. Le labbra affilate e il piccolo mento sporgente restituivano l’impressione di un perenne sorriso che gli conferiva un aspetto rassicurante. Nel tempo aveva accentuato quell’espressione in maniera inconsapevole, assecondando un puro riflesso pavloviano. Il suo modo di vestire poi non faceva che amplificare quell’aspetto allo stesso tempo anonimo e inconfondibile, con i pantaloni un po’ larghi che poggiandosi sulle scarpe incurvavano all’indietro la linea delle gambe e la cintura di similpelle nera che portava allacciata stretta sotto la pancia come a reggerla. Andrea badava quasi soltanto alla praticità, preoccupandosi di spendere il minimo indispensabile a mantenere un’apparenza dignitosa. Per questa ragione preferiva le giacche scure – ne aveva tre, tutte a quadretti, di fresco lana che usava sia d’estate che d’inverno – e le camicie con il taschino, per infilarci penne e foglietti. Sempre un passo indietro, quasi in disparte, tendeva naturalmente a mimetizzarsi con l’ambiente circostante. Si sistemava di continuo i grandi occhiali dalla forma rettangolare in metallo dorato pigiando a fondo sul ponticello, e quando ascoltava gli altri inclinava leggermente il capo in avanti per sbirciare sopra le lenti stringendo le labbra. Pareva quasi che stesse producendo uno sforzo fisico nel concentrarsi per scovare qualcosa d’interessante in mezzo al mucchio di banalità di cui erano capaci gli esseri umani.

Era quella l’espressione con cui si ritrovò a osservare il volto che si era appena affacciato alla porta. Si trattava di Duilio, il manutentore dell’archivio, che passava a chiudere le finestre e a innaffiare le due piante striminzite all’ingresso del corridoio.

«Sono le otto passate.»

«Ho del lavoro da finire.»

«Ti sei mai chiesto se qualcuno la legge quella roba lì?»

In effetti, Andrea non lo sapeva e in fondo non gli importava più, pensò fissando la cartellina sulla scrivania. Aveva da poco compiuto quarant’anni e si sentiva già vecchio, rassegnato al ruolo di uno dei minuscoli meccanismi della complessa macchina organizzativa del partito. Utile sì, ma facilmente sostituibile.

«Stasera c’è Svezia-Italia» riprese Duilio «e Valcareggi si è deciso a schierare Boninsegna e Prati in attacco.» Il manutentore sparì nell’ombra del corridoio prima ancora di terminare la frase.

Andrea ascoltò il rumore del silenzio per qualche secondo, poi prese da terra la ventiquattrore che era di fianco alla scrivania e la poggiò sul piano di lavoro, sbloccò la serratura ed estrasse una grande busta giallognola piena di fogli completamente bianchi. Li ispezionò fino a individuarne uno un po’ più scuro, con una griglia di forellini che lo facevano sembrare il retro di una serie di francobolli. Staccò con cura due dei rettangoli e li infilò, ancora uniti, sotto la lingua. Il sapore leggermente metallico gli era familiare.

Infine, aprì l’armadio di fianco alla scrivania, tirò fuori un giradischi dotato di altoparlante e scelse un 33 giri dallo scaffale in alto.

La melodia del valzer n. 2 di Dmitrij Šostakóvic risuonò malinconica tra i corridoi dell’archivio. La luna proiettava sul pavimento la geometria deformata del telaio a quadri della finestra. Andrea spostò la sedia che interferiva con il disegno di luce e si stese sul pavimento freddo al centro del rombo. Nel portare le braccia lungo i fianchi, avvertì ancora una leggera fitta al braccio destro. Respirò profondamente e aspettò una decina di minuti, il tempo necessario affinché la sagoma della luna, inquadrata perfettamente dalla cornice della finestra, cominciasse ad animarsi. Ora poteva percepire distintamente l’odore umido della carta stipata sugli scaffali e non avvertiva più né il dolore al braccio né il freddo del pavimento, e neppure l’oppressione permanente alla bocca dello stomaco che lo affliggeva da tempo. L’LSD cominciava a fare effetto, e anche quella sera avrebbe visto la luna e le stelle ballare.