La cultura del pensiero correttissimo dilaga negli Stati Uniti e rende i campus luoghi di censura e ipersensibilità. In Europa la situazione è un po’ diversa. Per ora. I francesi, che più di altri hanno un forte senso del loro ruolo nella storia dell’Occidente, hanno cominciato a prendere le contromisure, scrive Andrea Zanini, giornalista, consulente ed esperto di comunicazione

Il grottesco capitombolo della commissaria europea alla Parità, Helena Dalli, inciampata sulle “linee guida per la comunicazione inclusiva”, merita una riflessione approfondita, al di là del comprensibile sarcasmo per un documento che più che altro testimonia mancanza di buon senso, approssimazione culturale e scarsa sensibilità politica.

Che l’Europa sia sempre più culturalmente e demograficamente complessa è un dato di fatto: su 447 milioni di persone residenti, 23 milioni sono cittadini di paesi terzi e 37 milioni sono nati al di fuori dei confini dell’Unione. Numeri che con la demografia attuale cresceranno di molto, grazie anche – è bene ricordarlo – alla “sterilità” dell’Italia, che con l’attuale tasso di natalità è destinata ad avere 45 milioni di abitanti nel 2065, un Paese fallito.

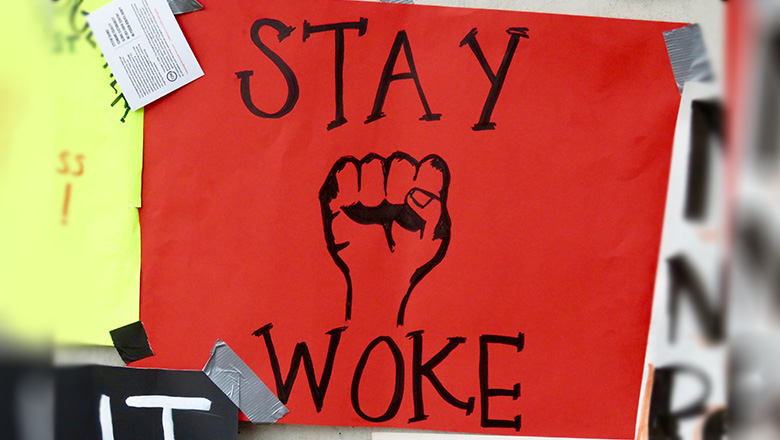

La complessità e la ricchezza culturale di questa trasformazione della società europea la sta già esponendo ai venti della woke culture, un fenomeno che da alcuni anni sta pericolosamente dilagando nelle università americane, laddove woke è sinonimo di vigile allerta nella lotta contro le “ingiustizie della maggioritaria e prepotente cultura dei maschi bianchi”, che penalizza gli afroamericani, le donne, le identità sessuali diverse da quelle categorizzate biologicamente e via dicendo. Negli ultimi due anni la woke culture è sbarcata nel Regno Unito e in Francia e punta dritto al cuore della vecchia Europa.

In un quadro già fragile a causa della Brexit e dei sovranismi reazionari di Polonia e Ungheria – che per il momento non hanno ricevuto la risposta che meritano – Bruxelles e i singoli stati membri dovranno fare appello alle migliori risorse culturali e politiche per contrastare un fenomeno che si presenta con lo stigma di un nuovo squadrismo culturale estremamente pericoloso.

In primo luogo perché tutti possono essere sottoposti al vigile scrutinio degli attivisti woke che possono accusare una persona di discriminazione razziale, sociale o sessuale partendo non solo da libri o pubblicazioni scientifiche, ma anche da email, battute e discussioni avvenute anche durante incontri privati, rispolverando così il metodo assai sinistro della delazione.

La woke culture è inoltre il substrato della call-out culture (molto vicina alla più nota cancel culture), ossia la minacciosa e spesso violenta censura nei confronti di soggetti ritenuti colpevoli di idee e comportamenti disallineati da valori considerati progressisti e, più in generale, politicamente corretti; sono infatti molteplici i casi in cui attivisti woke hanno ostracizzato professori e accademici impedendogli di parlare ad eventi pubblici, manipolandone le dichiarazioni e proscrivendoli sui social e sui media tradizionali, fino ad arrivare, in alcuni casi, a provocarne le dimissioni.

Un’altra caratteristica che ricorda quanto avvenuto agli albori delle ideologie totalitarie del secolo scorso è il rifiuto del dialogo e del confronto. Nelle teorizzazioni più estreme gli ideologi della woke culture affermano addirittura l’inutilità della lettura di testi o della fruizione di opere di autori non conformi ai canoni woke – è inevitabile il rimando alle lugubri immagini dei roghi dove i nazisti bruciavano i libri e i quadri di autori considerati decadenti e non conformi alle parole d’ordine della nuova Germania, dove il bianco e nero delle figure impresse nella pellicola evoca la danza macabra di una compagnia di spettri – come se il confronto con la creatività nelle sue molteplici manifestazioni non sia la porta più antica e magica per entrare proprio nel mondo di chi è diverso da noi, nei tempi, nei gusti, nelle passioni, in definitiva nella cultura.

Un altro requisito di questo totalitarismo culturale è la pretesa falsamente democratica che siano gli studenti a decidere che cosa studiare. E’ la negazione della fondamentale figura del maestro, colui che per studi ed esperienza ha titolo ad insegnare. Questa negazione non è però una caratteristica tipica o esclusiva della woke culture, in quanto l’evoluzione di internet e dei social media è stata proprio contrassegnata dalla creazione e condivisione di contenuti originali, con una conseguente messa in discussione dell’autorevolezza delle istituzioni culturali e scientifiche alle quali viene sostanzialmente negato il ruolo di valutare le conoscenze e le competenze, perché in fin dei conti uno vale uno…(vedi le grottesche polemiche dei terrapiattisti o le violente e tragiche campagne no vax).

C’è infine un elemento che rappresenta il vero il cavallo di Troia della woke culture, ossia la pretesa di voler difendere dalla cultura dominante dei maschi bianchi le culture oppresse, ghettizzate e negate, un obiettivo sul quale liberali progressisti non possono che concordare. Peccato che gli assunti e i metodi della woke culture portino da tutt’altra parte. E che di fronte a questa minaccia una società sazia, apatica e spaventata come quella occidentale, non riesca a reagire. Su questo punto è interessante leggere “Generazione Woke: Social Media, attivismo e il politicamente corretto 2.0” delle angliste Valeria Gennero e Cinzia Scarpino.

Nella pubblicazione emerge un certo disorientamento degli intellettuali liberal statunitensi – spesso il bersaglio preferito degli attivisti woke – incastrati tra una contrapposizione generazionale e la matrice liberal e progressista del movimento woke. Ma nella difficoltà a confrontarsi con la woke culture pesa anche e soprattutto l’amara constatazione che gli Stati Uniti sono un Paese con forti sacche di razzismo e povertà, dove la precarizzazione del lavoro significa essere nella parte invisibile della società e l’emarginazione è una condanna con scarse possibilità di redenzione. Non esattamente la terra delle opportunità – definizione contestata dalla woke culture perché di quelle opportunità non avrebbero beneficiato, se non in minima parte, afroamericani, nativi e altri gruppi etnici – che invece oggi si ritrova al 27esimo posto del Global Social Mobility Index del World Economic Forum.

In Europa la situazione è un po’ diversa. Per ora. Dalla fine della Seconda guerra mondiale noi europei abbiamo cercato di cancellare a tutti i livelli l’idea del conflitto, coltivando l’illusione della pace perpetua al riparo delle armi di Washington; solo oggi, finalmente, di fronte ai profondi mutamenti degli equilibri geopolitici l’Unione Europea ha ripreso il progetto di difesa e di politica estera comune su cui aveva tanto insistito De Gasperi, uno statista che come tutti quelli della sua generazione pensava con orrore alla guerra ma era consapevole che per preservare la pace a volte bisogna imporla.

Ma una proiezione geopolitica non è tale senza la consapevolezza della propria identità culturale, prim’ancora di quella politica e sociale. L’identità culturale, pur non essendo un dogma intangibile, rimane il primo mattone per costruire il destino comune di una società che voglia proiettarsi nel futuro. Si tratta di un tema cruciale, perché le società umane stanno cambiando molto e molto velocemente, ad una velocità che non si era mai vista nella storia. I francesi, che più di altri in Europa, hanno un forte senso del loro ruolo nella storia dell’Occidente, hanno già cominciato, giustamente, a prendere le contromisure.

E quando si tratta del futuro de la République fanno le cose in grande. Di fronte ai crescenti consensi con cui la sinistra radicale francese sta accogliendo la woke e la cancel culture, il ministro dell’Istruzione, Jean-Michel Blanquer, ha fondato Le Laboratoire de la République, un “circolo di riflessione e di azione” per sensibilizzare le nuove generazioni sui fondamenti della Repubblica francese, chiamandole a difenderla dalle “nuove ideologie identitarie ed estremiste”. Al di là del ruolo politico che Blanquer si vuole ritagliare nel campo del Presidente Macron in vista delle presidenziali del prossimo aprile, Le Laboratoire de la République è molto interessante perché riporta il dibattito sui temi alti e fondanti dell’agire politico, coinvolgendo in modo trasversale personalità che hanno avuto ruoli di primissimo piano nella politica francese.

Sulla stessa lunghezza d’onda ma diretto all’ambito universitario il lancio nel gennaio scorso dell’Observatoire du décolonialisme et des idéologies identitaires, iniziativa legata all’appello firmato da 76 personalità del mondo accademico francese per difendere la scuola superiore e l’università, il pluralismo e il gusto della discussione su basi razionali, “dalle intimidazioni ideologiche che alimentano l’oscurantismo”. È interessante leggere come l’appello ribalti contro la woke culture le stesse accuse che essa muove alla cultura occidentale: “Oggi ci troviamo di fronte a un’ondata identitaria… Un movimento militante che vuole imporre una critica radicale delle società democratiche, in nome di un presunto decolonialismo…che crede di combattere le disuguaglianze assegnando a ciascuno identità di razza e religione, sesso e genere…”.

Di pari passo, il Presidente Macron ha chiesto che i programmi scolastici valorizzino la cultura classica, la cultura europea e ovviamente la cultura francese. Una risposta seria per rispondere ad un problema che non va assolutamente sottovalutato. E che dopo la firma del Trattato del Quirinale può rappresentare un ulteriore campo di collaborazione tra due paesi fondatori dell’Unione Europea. Ma prima di unirci ai cugini d’oltralpe per cantare “Allons enfants de la Patrie…” ricordiamoci che alcune delle istanze della woke culture hanno fondamento, al netto delle sbagliatissime e pericolose soluzioni. Prima fra tutte – a mio parere – la questione del ruolo sociale e politico dei giovani, dimenticati colpevolmente da un sistema che evidentemente ha bisogno di nuova linfa vitale.