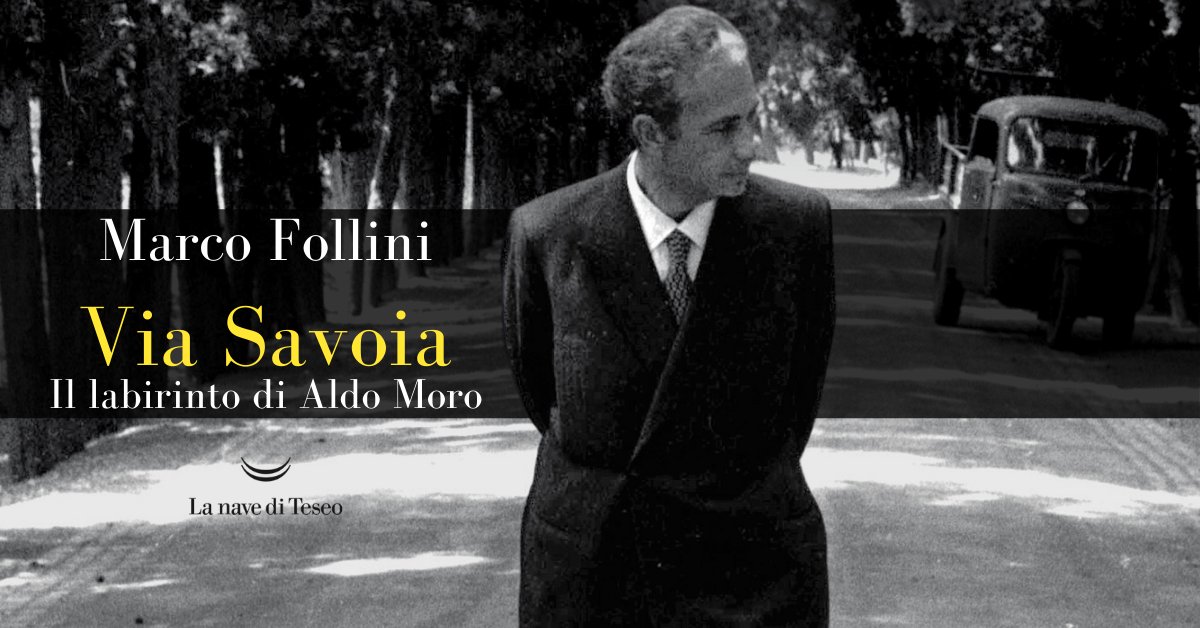

Pubblichiamo un estratto del libro di Marco Follini dal titolo “Via Savoia. Il labirinto di Aldo Moro”, La Nave di Teseo, da giovedì in edicola con la prefazione di Marco Damilano

La fine fu un dolorosissimo, angosciante viaggio agli antipodi di se stesso. Quel viaggio, come è noto, durò per cinquantacinque, lunghissimi giorni. Giorni nei quali tutta la sua vita si rovesciò nel suo contrario. Lui, così elegante e discreto, esibito in maniche di camicia di fronte a tutti. Lui, sottile tessitore di equilibri, schiacciato sulla trincea di una guerra civile che si combatteva intorno al suo destino. Lui, distillatore di parole e sfumature, assurto a simbolo di una apocalisse pubblica punteggiata dalla retorica della guerra e del sangue.

La fine fu un dolorosissimo, angosciante viaggio agli antipodi di se stesso. Quel viaggio, come è noto, durò per cinquantacinque, lunghissimi giorni. Giorni nei quali tutta la sua vita si rovesciò nel suo contrario. Lui, così elegante e discreto, esibito in maniche di camicia di fronte a tutti. Lui, sottile tessitore di equilibri, schiacciato sulla trincea di una guerra civile che si combatteva intorno al suo destino. Lui, distillatore di parole e sfumature, assurto a simbolo di una apocalisse pubblica punteggiata dalla retorica della guerra e del sangue.

E infine lui, l’uomo più potente del paese, ridotto alla mercé di una banda di tagliagole che lo avevano preso in ostaggio e si apprestavano a giustiziarlo senza nessuna pietà. In quei giorni gli passò davanti tutta la sua vita. Proprio ora che la vita si apprestava ad abbandonarlo. E come sempre avviene in questi casi, la tragedia si mescolò al paradosso. La messa in scena di quella tragedia pretendeva innanzitutto che lui venisse sfigurato. Le prime foto che vennero diffuse lo fecero vedere appunto, credo non a caso, spogliato di ogni vestigia della sua decorosa e piuttosto solenne quotidianità. Niente giacca, niente cravatta.

La camicia diligentemente sbottonata. Lo sguardo incredulo, perso nel vuoto. Uno scatto impietoso che voleva esibirlo come un uomo in catene, al cospetto di un tribunale che lo condannava prima ancora di averlo ascoltato. Passarono pochi giorni, pochissimi, e dalla cittadella del potere – quella cittadella che lui aveva presidiato così a lungo – si provvide a sfigurarlo in altra maniera. Non appena osò ricordare che in tutti i casi simili al suo si era ragionato, si era trattato, all’occorrenza si era scesi a patti, si decise che quelle parole non potevano essere le sue. E per colmo di paradosso quel disconoscimento venne affidato a un gruppo di suoi amici, di quelli che pretendevano di conoscerlo più di tutti. Intanto, una lunga coda velenosa di sospetti, paure, insinuazioni, meschinità, seguiva il corteo degli eventi.

Nel volgere di pochi giorni si pensò che laggiù, non si sapeva bene dove, egli potesse rivelare chissà quali segreti, abbandonarsi a confessioni imprudenti, farsi trascinare nei luoghi più torbidi in cui la repubblica forse nascondeva le sue vergogne. Cosa lui abbia pensato di tutto questo è raccontato in un’infinità di lettere e memorie con le quali ha cercato per quanto possibile (e lo era molto poco) di tenere il passo delle cose. Parlando, chiedendo e gridando, per difendere la sua vita e anche per non perdere il senso della sua politica. Proprio ora che l’una e l’altra si affrettavano a finire. Ma, appunto, più lui cercava di alzare la voce per farsi sentire e più lo sovrastava il suono delle trombe con cui dagli spalti del suo castello di una volta si cercava di allontanare lo spettro della sconfitta che si andava consumando. In quel castello, per usare le sue parole, non soffi ava quasi più un alito di vento. La stessa cautela con cui lui si dava da fare per cercare di salvaguardare quel brandello di vita che ancora gli rimaneva veniva facilmente scambiata per una mancanza di eroismo.

Quasi che il tentare di sopravvivere in quelle circostanze dovesse essere catalogato come una forma, se non proprio di codardia, almeno di eccessivo attaccamento alla propria persona. Qualcosa di troppo stridente con i toni bellicosi con cui lo stato rivendicava la sua decisione di non cedere in alcun modo alle richieste e alle pretese dei terroristi. Ancora una volta si affacciava una sorta di corale diffidenza nei suoi riguardi. E se prima era risultata insopportabile la sua supremazia di pensiero, ora quella supremazia poteva facilmente venire capovolta fino a scivolare verso la rappresentazione caricaturale di un uomo tremebondo, dominato dalla paura e forse addirittura incline a una forma di vigliaccheria. Ultimo adepto della sindrome di Stoccolma, come si disse. Che si trattasse della sua tenacia, o della sua cedevolezza, la sentenza civile sembrava già scritta. Mentre la sentenza militare, chiamiamola così, si avviava verso il suo sanguinoso esito fatale.

A dispetto delle apprensioni dei suoi non aveva così grandi e tenebrosi “segreti” da rivelare. Su alcuni episodi del passato si accese la luce di una certa indignazione che aveva covato a suo tempo e dissimulato in nome della ragion di stato. Ma tutto sommato quella luce faceva solo vedere un po’ meglio quel che si poteva intendere anche prima. Non rivelava affatto quella città sommersa, piena di viuzze oscure e traffici indegni di cui i suoi rapitori si aspettavano di conoscere i nascondigli più sordidi. Semmai si poteva rinvenire qualche traccia di stupefatta ingenuità nel racconto che poi sarebbe emerso sui traffici e i commerci che avvenivano nelle banche, nelle imprese e nei loro dintorni. Quasi a dire che da parte sua c’erano più domande che risposte, e che anche quelle domande rivelavano più la curiosità dell’osservatore che la confidenza del protagonista. Piuttosto, raccontò con amarezza, furore e un sentimento quasi di liberazione la commedia umana della sua gente. Portò in superficie giudizi sferzanti e sospetti inconfessabili, diede libero sfogo a uno stato d’animo che per anni e anni, con onore e disciplina, aveva tenuto quasi sempre solo per sé. Salvo qualche accenno conservato rigorosamente dentro i confini della buona creanza politica. Quei signori, che gli avevano tenuto lungamente compagnia, apparivano ora in scena spogliati dei loro costumi ed esibiti nella loro indecorosa nudità. Raccontati impietosamente in cambio di quella mancanza di pietà con cui loro stavano accompagnando prima del tempo il suo corteo funebre. Fino a quando si era trovato in una comoda posizione di potere aveva sempre lasciato da parte la sferza del giudizio, come fosse stato disdicevole adoperarla oltre un tanto. Ma ora la estrema fragilità nella quale si veniva a trovare gli consentiva, e per qualche verso gli imponeva, di impugnarla senza nascondere nulla di sé e nulla di loro. Al suo partito dedicò un ultimo sguardo, incredulo e severo al tempo stesso.

Ai suoi carcerieri raccontò, senza essere capito, le mille vicissitudini di quel partito. Spiegò loro che senza la sua guida i suoi amici probabilmente si sarebbero persi. E si spinse a immaginare ad alta voce cosa poteva succedere in quelle ore a qualche chilometro di distanza. Una riunione trafelata, un segretario che piangeva nell’angolo di una sala troppo ampia, un capogruppo che diceva con enfasi cose di cui non si capiva il senso, un presidente silenzioso, chino sulle carte, che prendeva appunti. E così via. Un trafficato porto di mare senza che nei paraggi si intravedesse una scialuppa, né un nocchiero che infine potesse almeno tracciare una rotta. Era la sua sentenza, fatta di pensieri, parole e umori, e dunque leggera, quasi eterea, opposta alla sentenza ben più cruenta che stava drammaticamente prendendo forma contro di lui. Una parte di quella sua sentenza condannava gli amici e i colleghi di una vita in nome di sospetti, dolori, giudizi e tribolazioni che non potevano più essere sopiti.

Chi lo aveva conosciuto prima aveva avuto modo di intuire quei giudizi, sia pure avvolti nelle più garbate e accorte parole di circostanza. Tutto questo per dire che era sempre lui, la stessa persona, con gli stessi pensieri. Solo che mentre prima di questa identità era il depositario, e dunque la poteva ora esibire e ora velare, e sempre graduare secondo le ragioni del mestiere, adesso invece per riappropriarsene gli toccava esagerare. Uscire da se stesso per tornare a esserlo. In quei giorni, quasi due mesi, scoprì appunto che avrebbe dovuto gridare per conservare diritto di parola. Quel diritto che aveva sempre esercitato dando voce a tutte le sfumature del linguaggio ora poteva essere dispiegato solo a patto di travalicare i limiti entro cui per anni si era volutamente confinato. Era la certezza della disperazione e non più la ricerca delle sfumature che muoveva i suoi ragionamenti e cercava di affiorare da quei fogli che s’accumulavano nervosamente ai piedi del suo letto, in una stanza buia e angusta.

Il fatto è che nel volgere di poche ore tutto si rovesciò. Preso prigioniero dai terroristi, si trovò per così dire prigioniero anche dall’altra parte di quella barricata. Gli uni lo condannavano a morte. Gli altri lo avvolgevano nell’abbraccio velenoso della loro interpretazione di lui. Solo che quell’abbraccio lo soffocava e lo deformava, facendo di lui e della sua storia tutt’altra cosa. Dapprima si cercò, per quanto si poteva, di iscriverlo dentro l’icona della fermezza. Anche suo malgrado. Poiché lo stato, il sistema politico, si era dato quella linea, e poiché quella linea aveva trovato i suoi araldi più combattivi e spavaldi tra i suoi interlocutori più prossimi, si voleva che egli vi aderisse come un disciplinato soldatino. Così nel suo nome prendeva forma un indirizzo che non era mai stato il suo. E mentre lui cercava in ogni modo di sottrarsi a quella retorica, i suoi argomenti venivano ripetuti anche a suo nome.

Divenne insomma sulle prime – a dispetto delle sue opinioni e della sua storia – il simbolo di uno stato forte, spavaldo, tetragono, incapace di trovare le vie di un compromesso, dedicato a celebrare un rigore che non era mai stato suo. Uno stato in cui le regole tutt’a un tratto erano diventate più importanti delle persone. Smentendo principi e consuetudini che erano sempre stati l’opposto, e che tali sarebbero tornati a essere alla prima occasione. Quella finzione durò pochi, pochissimi giorni. Fin quando lui non cercò di riprendere la parola, e con essa i fi li di un ragionamento non più tagliato con l’accetta. Non poteva che essere così. Ma la finzione lasciò spazio subito dopo ai mille equivoci che nascevano dalla sproporzione delle cose. Tra chi era libero e chi no. Tra chi si giocava la vita e chi si giocava una politica. Tra chi aveva solo le parole da spendere e chi poteva ancora legare parole e fatti, intenzioni e conseguenze. Tra chi poteva cambiare idea e chi si doveva aggrappare all’unica idea che forse – forse – avrebbe potuto trarlo fuori dal suo labirinto.

Il suo nome divenne così la bandiera di una battaglia che si combatteva assai lontano dai suoi principi. Di quella battaglia lui era la vittima designata – cosa che temeva ma non poteva sapere con certezza. Quello che invece era certo era che a tutto quello spiegamento di proclami, inni, sacri principi, lui si sentiva estraneo. Nel suo nome si issava una bandiera che non era mai stata la sua. Paradossalmente, furono le forze a cui negli ultimi tempi aveva dedicato la maggiore attenzione quelle che più si diedero da fare per innalzare quella bandiera sul pennone più alto. Gli toccò così scoprire, nel buio di un covo dove era tenuto prigioniero, che i democristiani che più lo avevano applaudito si facevano ora paladini della linea della fermezza, anche con qualche eccesso di zelo. E che i comunisti, di cui era sempre stato un leale avversario, ora si appropriavano nel suo stesso nome di un principio che conteneva per lui l’esito più iniquo e drammatico.

Per un singolare rovesciamento delle parti, il “suo” mondo lo dava per morto. Mentre molti dei suoi critici degli anni passati cominciavano a riscoprirlo. Quasi a conferma del fatto che in quella singolare commedia umana che è la politica, nessuna parte del copione viene mai recitata né con troppa coerenza, né con troppa pigrizia, né con troppa poca fantasia. Con tutti i protagonisti e con molte delle comparse di quella commedia si era intrattenuto per anni e anni. Aveva parlato con i suoi pari, ovviamente. Dilagato con il suo pubblico. Ragionato con i suoi critici. E giorno dopo giorno gli era capitato di imbattersi nei caratteri più diversi e più estremi che avevano calcato il palcoscenico pubblico. Aveva spaziato in lungo e in largo, dai generali che facevano tintinnare le loro sciabole ai giovani con l’eskimo e la barba che scandivano in corteo le parole della loro rivolta. Forse nessuno dei suoi colleghi aveva coltivato frequentazioni così larghe e così diverse.

Ma era in quella larghezza, in quella diversità che si poteva rintracciare la chiave nascosta di tutto il suo agire politico di un trentennio e più. Quell’orizzonte così ampio era stato il suo merito e anche il privilegio di cui aveva goduto. È probabile che in quei giorni un altro rovello abbia fatto capolino tra i suoi pensieri. Quello cioè di venire inchiodato, per così dire, all’ultimo fotogramma della sua lunga carriera politica. Racchiuso in una formula e descritto come un’icona del consociativismo. Quasi a dar ragione infine a tutti quelli che lo avevano raccontato, storpiandolo, come un leader incline alla resa e quasi ansioso di consegnarsi all’avversario storico del suo partito. Per i comunisti provava rispetto, e aveva sempre immaginato che occorresse rispettarli prima di combatterli, e che il combattimento non dovesse più essere la contesa assoluta tra il bene e il male. Ma si sarebbe pur sempre trattato, anche dopo, di un combattimento. Alto, civile, mai distruttivo. Una sfida, appunto, e non una resa. Tutt’altro. Così alla fine convergevano, quasi stringendolo in una morsa, le due interpretazioni di lui che avrebbero avuto, anche dopo, il più lungo corso. Era l’uomo che apriva ai comunisti, lo elogiavano a sinistra. Era l’uomo che si arrendeva ai comunisti, lo denigravano a destra. Come se quello, e solo quello, fosse ormai il decisivo metro di misura di tutta la sua azione politica. L’ultimo lascito, definitivo e irrevocabile.

Aveva navigato a lungo percorrendo rotte fantasiose e non troppo banalmente lineari. Di quelle rotte rivendicava, perfino nella apparente contraddittorietà, una sorta di senso comune che si sarebbe magari un giorno potuto ravvisare, ma di cui lui stesso avrebbe volentieri fornito le coordinate, le destinazioni, il valore, i segreti. Ora, però, sembrava che tutta la sua parabola fosse come racchiusa in quel governo che aveva avuto il suo battesimo parlamentare in quell’infausta giornata in cui era stato rapito. Come se tutto quello che aveva attraversato prima – i giri larghi, gli approdi incerti, le virate improvvise, le destinazioni mutevoli – dovesse a ogni costo portare lì. Per rimanere sempre lì. E come se il fatto di essere approdato a quel punto facesse di lui il sommo pontefice di un culto che aveva molte e contraddittorie genesi dietro di sé, e destini assolutamente imperscrutabili e controversi davanti a sé. Era la conclusione che spiegava l’opera.

Peccato che lui non avesse pensato a una conclusione. Stava calando il sipario nel bel mezzo di una recita ancora in pieno svolgimento e dall’esito tutt’altro che sicuro. Solo che lui ora veniva sospinto fuori dal palcoscenico che aveva lungamente calcato e insieme citato come testimone di un destino che non aveva ancora potuto formulare per intero. Se è vero che un certo senso di solitudine accompagna il leader politico mentre procede dal basso verso l’alto, tanto più lui dovette sentirsi solo mentre precipitava la sua discesa verso gli inferi. Senza più il suo partito. E senza più la sua politica. Tutta quella flessibilità, quel possibilismo, quel continuo graduare cose e parole che aveva contrassegnato così a lungo la sua stagione ora si volgeva all’incontrario verso rigidità assolute, proclami stentorei, roboanti – e vacue – affermazioni di principio. Le decisioni, perentorie e inviolabili, quasi indiscutibili, venivano ora prese senza seguire le tortuosità dei percorsi complessi che sono tipici di una grande democrazia. La scelta di votarsi alla linea della fermezza, edificandole una sorta di monumento, venne assunta senza rispettare nessuna delle procedure che la nostra esperienza aveva ripercorso infinite volte. Non ci fu in tutti quei giorni un voto del parlamento, né una delibera del consiglio dei ministri, né un ordine del giorno degli organismi di partito. Nessun confronto vero, nessuna procedura che sancisse una scelta e una responsabilità esponendole alla luce del sole. Il dilemma restava affidato alla coscienza dei singoli ma veniva espunto dal vissuto delle istituzioni. Era quasi il contrassegno di una democrazia che si faceva tutta d’un tratto oligarchica, come se il suo notabilato fosse diventato a quel punto il solo e unico depositario del suo carattere e della sua sicurezza.

L’emergenza, certo, imponeva un codice di riservatezza e tempestività. Ma si faceva largo in quei giorni in forme così rudi e sbrigative da significare quasi la scomparsa di un mondo. Quel mondo di cui lui si era sentito a lungo come un’interprete e che ora si presentava invece in un modo che a lui appariva come l’inspiegabile rovesciamento di regole, consuetudini e sentimenti accumulati in un deposito repubblicano che ora – solo ora – veniva disconosciuto. Proprio mentre si diceva di volerlo celebrare. Un sentimento di estraneità lo allontanò dolorosamente in quei giorni dal suo paese. O almeno, dall’idea che ne aveva sempre coltivato. Si era trovato ad attraversare di continuo quelle due Italie e quel confine che le divideva.

Le passioni troppo forti e le strutture troppo deboli, per usare ancora le parole con cui aveva appena finito di raccontarlo. Ora però quelle passioni sembravano aver perso la forza dei loro ideali a vantaggio dell’eccesso della loro animosità. E la debolezza delle strutture era ancora più infragilita a dispetto dei proclami di fermezza con cui ci si illudeva di porre tutti al riparo. Si era speso per porre fine alla guerra ideologica che aveva diviso l’Italia al modo di una irrisolvibile disputa teologica. E ora diventava vittima di una versione estrema e ancora più cruenta di quella guerra.

La disputa che sembrava attenuarsi nelle aule politiche prendeva ora fuoco nelle contrade nascoste del paese e nel dedalo delle sue coscienze. E di lì tornava a infiammare anche la disputa tra i partiti, annunciando che la lunga maledizione che aveva imprigionato la democrazia a un destino così incerto e faticoso si sarebbe fatta viva alla prima occasione. Non aveva mai immaginato che il suo paese potesse completare la sua lunga transizione senza fatica, né senza rischio. Né che la politica potesse svolgersi in quei modi composti e ordinati che talvolta vengono raccontati e idealizzati. Ma a maggior ragione gli veniva di coltivare l’idea, o magari l’illusione, che tutto il tumulto di quelle fasi di passaggio potesse placarsi lungo la via della transizione che s’era intrapresa. Quella via richiedeva una pacatezza di cui ora non si trovava più traccia. Nella ferocia del terrorismo, prima di tutto. Ma anche un po’ nella rigidità di chi avrebbe dovuto contrastarlo.

Il sentimento tragico della vita – e della vita politica – che aveva accompagnato tutto il suo percorso fi niva solo ora per spiegarsi e per essere capito. Tutti quei rumori lontani, quelle fantasie oscure, quelle minacce appena percepite, quelle paure quasi impalpabili, d’un tratto si affollavano intorno a lui e come in un incubo accompagnavano insieme la fine della sua parabola umana e la definitiva consumazione di quel che restava della sua azione pubblica. Tutto quello che aveva intuito, temuto, qualche volta presagito appariva a quel punto come un enigma che solo la sua fine poteva ora svelare. C’era in lui, a dispetto di parole di rito e immagini di circostanza, un’aspirazione profonda a una politica che fosse meno eroica, meno eccessiva, meno tracotante, meno carica di aspettative, meno impregnata di umori. Non proprio un luogo di tranquillità, s’intende. Semmai, un luogo in cui si spegnesse l’eco dell’eccessivo frastuono di certe controversie e si dileguassero le ombre di certe paure agitate soprattutto agli estremi dello spettro politico del suo tempo. Un luogo non più popolato da troppi fantasmi, insomma.

Quell’aspirazione ora gli sembrava del tutto inverosimile, mentre l’inquietudine per il destino del suo paese si mescolava tanto disperatamente con quella sua personale. Tutti quei pensieri strettamente politici che si addensavano nei suoi ultimi giorni se la dovevano vedere con tanti altri pensieri – e misteri, dolori, angosce, tormenti – che affollarono l’ultimo tratto del suo umano cammino. Le ansie per la famiglia, ovviamente. Il raccoglimento religioso, che lo aveva sempre accompagnato. Il senso di tante amicizie. Il conto di tante delusioni. E infine il rapporto col tempo, che era sempre stato un tarlo che si insinuava in molti modi nella sua attività di prima e nei suoi tormenti di adesso. Mentre una parte di lui cercava ancora, per quanto possibile, di ragionare politicamente e di seguire una traccia, un’altra parte si capiva invece che stava già altrove, e semmai viveva quel residuo di politica a cui affidava le proprie scarne probabilità di salvezza quasi come un peso da cui era arrivato il tempo di liberarsi. Solo che lo si fosse potuto fare senza perdere tutto.

Mano a mano che l’orizzonte si faceva più oscuro, il tema di quei giorni diventava più essenziale e drammatico. La vita, appunto. E il senso della vita. Quei pensieri intensi e semplici che danno conto del tempo che si è speso e di quanta parte ne è stato restituito. I rimorsi – pochi. E i rimpianti – tantissimi. La solitudine, che quel carcere angusto rendeva ancora più acuminata. La disperazione. Il pentimento. La rabbia, inedita ma a quel punto inevitabile. E dentro tutto questo garbuglio, la politica – o quello che ne restava. Infatti, ora che sentiva svanire la sua vita di prima, e se ne allontanava, finiva anche per vederne più chiari i contorni. Come se la politica, scarnificata di tutto quello che vi si era aggiunto e che ora invece vi andava sottratto, stesse tornando a essere quello che avrebbe dovuto: una straordinaria e drammatica avventura umana. Da cui dipendevano, per l’appunto, la vita e la morte delle persone che vi si dedicavano.

Ora tutto diventava essenziale e ridotto per così dire ai minimi termini. Minimi, ma drammaticamente cruciali. Dopo anni e anni spesi ad ampliare il campo della riflessione pubblica, a ridisegnare i suoi confini, a innaffiarlo di argomenti più complessi, a coltivarne le sfumature più sottili, ora il discorso finiva inevitabilmente per restringersi e appuntarsi sulle poche cose che facevano davvero la differenza. Il suo paese, la sua gente, la sua famiglia, i suoi allievi, a quel punto tutto scorreva davanti ai suoi occhi. Quegli occhi che avevano scrutato l’orizzonte politico, indagato i discorsi delle persone, accompagnato l’ascolto delle loro parole. Non era mai uno sguardo distratto, il suo. Ma neppure troppo indiscreto e penetrante. Gli si paravano davanti le immagini della trasformazione che s’era prodotta in tanti anni nella vita del suo paese. E poi ancora le immagini dei suoi cari che avrebbe voluto trattenere anche solo guardandoli. Per questo gli veniva da invocare la luce adesso che tutto si stava facendo terribilmente buio. La politica era stata la sua vita, la parte più importante. Aveva sempre considerato che c’era tanta parte di vita in più, che era fuori dall’ordine politico. Ma ora quella parte di vita, semmai avesse potuto riafferrarla, l’avrebbe trovata ancora più fuori, lontana da tutte quelle cose di cui s’era occupato per la gran parte delle sue giornate.

E dunque, tutta quella vita, che stava ormai svanendo, dove andava cercata ora: fuori dalla politica, o magari contro di essa? Quella politica che era stata ideologia, pedagogia, faticoso intreccio di slanci e di limiti, di sogni e di realtà, ora si spogliava di molte delle sue complicazioni e tornava al cuore delle cose. Il tempo. E la misura. Erano quelle, e forse solo quelle, le cose che contavano davvero. Le due cose preziose che ora gli venivano sottratte. Si stavano perdendo, tempo e misura. Il tempo correva affannato verso l’esecuzione della sentenza, senza quasi più nessuna possibilità di tenerne in mano le redini consunte. E la misura si smarriva nella ferrea rigidità che la politica aveva assunto come la divisa indossata per togliersi di dosso le sue paure e rassicurarsi sulla forza che si illudeva di possedere. Ma cos’era mai la politica senza disporre di tempo e misura? E cosa contavano più i suoi proclami, le promesse elargite di qua e di là, le faticose rassicurazioni, la stessa retorica delle grandi occasioni, una volta che si smarriva l’illusione di tenere la realtà delle cose al guinzaglio dell’intelligenza delle persone? Lui era stato il signore della misura, la aveva apprezzata come stile di vita e coltivata come la forma più alta della sapienza politica. E aveva cercato di essere il domatore del tempo, l’uomo capace di tenerlo a bada, di governarne gli eccessi, di raccordare il suo corso con la possibilità che la provvidenza riservava alla politica di darsi un ordine. Sì, certo, si era occupato di mille altre cose, aveva spaziato di qua e di là, cimentandosi con agende fitte di questioni, di sollecitazioni e anche di minuzie.

Ma tutte quelle cose, quelle premure, quegli affanni in fondo si riducevano solo a un’intelligente e appassionata coltivazione di tempo e misura, le due uniche divinità laiche che avevano lungamente governato il suo agire politico. La sua politica, di più, la sua stessa vita stavano per svanire un attimo dopo che i valori racchiusi nel tempo e nella misura svanivano a loro volta dall’orizzonte delle sue ultime giornate. A distanza di quasi mezzo secolo diventa indiscreto scandagliare la sua memoria e cercarvi le tracce di una disperazione più intima di quella che le lettere vergate in quei giorni testimoniarono al mondo e ai suoi cari. Ma certo, una volta che gli era stato sottratto il potere, sottratta la libertà, sottratto il tempo, sottratta la misura, sottratta la famiglia, e intuendo che di lì a pochissimo gli sarebbe stata sottratta la vita, ogni cosa tornava per così dire alla sua radice. Gli restavano pochi giorni – come sappiamo e come a quel punto lui stesso intuiva. E gli restavano le parole, di cui era pur sempre maestro. Solo che ora quelle parole, che per anni e anni erano state una sorta di sinfonia, diventavano a quel punto un grido. Deformato dall’eco non disinteressata che si produceva nell’interpretazione che ne veniva data al di fuori di quel covo. Il suo linguaggio era stato sempre il suo modo di padroneggiare la politica e la vita. Fluiva e rifl uiva come la marea, alzandosi e abbassandosi quasi a voler dirigere il moto degli eventi. C’erano dentro tutti i silenzi, le attese e le sfumature che aiutavano a capire e a capirsi.

Ora invece non c’era più nessuna riservatezza. Preso in mezzo tra i terroristi che lo condannavano a morire e la politica che lo condannava a non essere né salvato né capito, gli restava solo un ultima possibilità di raccontare se stesso. Non più come un demiurgo, semmai come una vittima designata. Accumulava così fogli su fogli nei quali un po’ rispondeva alle domande altrui e un po’ forse cercava di rispondere anche a se stesso. Fogli che sarebbero rimasti a lungo nascosti, poi sorprendentemente ritrovati una dozzina d’anni dopo e di lì in poi scrutati con cura alla ricerca di nascondigli verbali nei quali si fosse perduto qualcosa. La grafi a era la sua, inconfondibile seppure più nervosa e disordinata del solito. La prosa cercava di richiamare la sua storia, tra affinità e differenze. C’era un tratto di inevitabile malinconia, che non era mai affiorata nel corso delle sue battaglie politiche di una volta. Qualche forma di ingenuità, quasi l’inseguimento di una freschezza di ragioni e di stati d’animo che avevano accompagnato i suoi primi passi verso un destino che ora si faceva così improvvisamente buio. In compenso era cancellata, impietosamente cancellata, ogni traccia di quell’ironia, sottile e a volte quasi impercettibile, che pure aveva attraversato ognuno dei suoi discorsi – pubblici e privati. In quelle ultime note il suo possibilismo lasciava il passo a posizioni rigide e perfino a parole taglienti, qualche volta addirittura impietose. Stava prendendo congedo dal suo mondo, e anche da se stesso.

E mano a mano che sentiva radicalizzarsi cose e persone intorno a sé, finiva per radicalizzare se stesso, le sue convinzioni, i suoi modi, i suoi umori, come non aveva mai voluto fare prima d’allora. Perfino di quel papa, suo amico di antica data, gli venne di dire che aveva fatto “pochino” per salvarlo, intralciato come era dalla ragion di stato. Di uno stato che pure non era il suo, e di ragioni che non erano quelle che loro due, in anni e anni di consuetudine e di affinità ideale, s’erano trovati a maturare insieme. Ragioni che si appannavano con il passare delle ore e con il precipitare delle circostanze, e che infine avrebbero lasciato dietro di sé, inadempiuto, uno “scrupolo”. Un altro. Restava fermo il valore delle parole, ultimo residuo della sua vita di prima. Un tenue barlume di fiducia nel dirsi le cose, una volta che si era privati di ogni altra possibilità di azione. Parole che non avevano più la forza evocativa di un tempo, né il gusto di suscitare una controversia o di sanarla, né l’ambizione di disegnare uno scenario e produrre delle conseguenze. Ma che dovettero sembrargli, a quel punto, una sorta di tributo che doveva a se stesso e alla fatica di tutti quegli anni. Una fatica che ora si rivestiva in fretta e furia della fragilità di cui aveva cercato a lungo, testardamente, di spogliarsi. A un tratto il potere dovette essergli apparso per quello che aveva sempre sospettato. Come una sorta di inutilità. Ci aveva vissuto dentro per una trentina d’anni e più, ne aveva visto tutti i risvolti e soppesato tutte le possibilità.

Le tentazioni demoniache e le ambizioni celestiali. Le arroganze, le vanità. E insieme quella sorta di buona volontà che accompagnava il percorso di tante persone mosse da una visione – lunga o corta che fosse. Insomma, del potere aveva potuto vedere tutti i nodi e tutti i fi li, le connessioni più nobili e quelle più turpi, e le mille e mille combinazioni che si intrecciavano tra gli uni e gli altri. Ma ora tutto questo non serviva e non consolava. Il potere degli altri lo condannava. Il suo potere non lo salvava. Né, forse, a quel punto lo assolveva. Quel suo potere era stato la cattedra della sua intelligenza, la trincea della sua prudenza e insieme il nascondiglio della sua astuzia. Non aveva mai immaginato che ci si potesse occupare di politica senza pagare un dazio a tutto questo. Chi fantasticava di una politica disincarnata, ridotta a puro irenismo, consegnata solo alle sue buone intenzioni, l’abbiamo visto, non incontrava quasi mai la sua approvazione. La sua vita, appunto, parlava d’altro, e ne parlava con una solennità a volte quasi monumentale.

Ma di quel potere aveva colto anche la inafferrabilità. Aveva chiesto l’auto blindata, e gli era stata negata. Si era affacciato al suo partito, forte della carica che gli era stata offerta, per scoprire che la nomenklatura di casa sua non aveva previsto neppure una stanza dove alloggiarlo. E ora, dalla sua prigione, chiedeva almeno che l’organo politico di cui era presidente si riunisse per decidere qualcosa in merito alla sua sorte. Inutilmente. Inutile appunto era il poco potere di cui disponeva a quel punto. Giusto la possibilità di opporre la sua flebile voce a un destino che pareva scritto con la inesorabilità di una sentenza che stava per essere comminata. Ed eseguita, oramai. Già, ma a cosa era servito allora dedicarsi per anni e anni, con certosina pazienza e con un grande dispendio di fatica, a cercare di mettere in piedi una costruzione tanto fragile? E come aveva potuto camminare per anni e anni in bilico tra il trono e l’abisso? Cos’era, quel suo destino così drammatico, una metafora oppure una bizzarria? Ora che si trovava in un covo, e non più nel suo guscio, dovette pensare che appena pochi giorni prima, di là da quella parete che lo consegnava ora al suo destino, era sembrato a tanti di intravedere un percorso che lo avrebbe portato nel punto più alto della politica del suo paese. Come se la vita corresse nel mezzo, in bilico tra l’illusoria solidità dei palazzi e le strade polverose e oscure dove all’occorrenza si poteva venire rapiti e uccisi. Non avrebbe potuto esserci un rito più solenne e definitivo di degradazione del potere di quello che veniva ora celebrato a sue spese. Né un modo più angoscioso di svelare la sua intrinseca vanità. Ora tutto appariva irrimediabile, da una parte. E senza più un significato, dall’altra. Certo, la storia aveva sempre insegnato quanto fosse esile il confine che separava la polvere e l’altare.

Ma la civiltà sembrava aver disposto le cose diversamente. E almeno aver trovato un modo meno cruento di deporre i potenti. Togliendo loro la corona e lasciando loro la vita. E con essa, magari, perfino un’altra possibilità. Adesso invece quella stessa civiltà, nel buio di quella stanza, sembrava sul punto di finire. E il potere cambiava ancora una volta la sua natura. Non era più il sapiente regolatore degli equilibri tra le diverse fazioni. Era il predominio della forza cieca sulla regola intelligente. Non scioglieva i suoi nodi con minuziosa pazienza. Li tagliava con brutale e quasi compiaciuta semplicità. Non indugiava sulla fatica della convivenza, si affrettava verso il baratro del predominio. E come sempre quel predominio si avvolgeva nel mantello di belle parole e buoni propositi che servivano almeno a confonderne le tracce. Fino all’ultimo, testardamente e disperatamente, fece ricorso alle sue parole.

Quelle che avevano lungamente segnato i destini del suo paese e che ora invece non riuscivano a provvedere al destino di sé. Le lasciò nell’aria, come testimonianza di una vita e come ribellione a molte ingiustizie. Le immaginò come una profezia, oltre che come un testamento. Vi si aggrappò nella disperazione di quella sorte che appariva già decisa e a cui seppe opporre almeno la sua voce. A suggello di una vita a suo modo tenace, che aveva sempre cercato di seguire un percorso anche quando sembrava perdersi nei mille risvolti di tutti i suoi pensieri. In quei giorni, in quelle ore, la sua fine dovette sembrargli la fine del suo mondo. O forse invece era il segno che quel mondo non era mai davvero cominciato.