Il vicedirettore di RaiNews24 ha pubblicato la terza edizione del suo “Storia degli Stati Uniti”, manuale perfetto per scoprire o ripassare i 500 anni che hanno cambiato il mondo moderno. Con lui abbiamo parlato non solo di questi 20 anni e della competizione con la Cina, “la più colossale e affascinante gara per l’egemonia mondiale”, ma anche di come è cambiata la lettura della storia americana

Oliviero Bergamini è vicedirettore di RaiNews24 e autore di Storia degli Stati Uniti (Laterza). Un libro che nasce nel 2002, rieditato nel 2010 e ora torna aggiornato fino a fine 2022, manuale perfetto sia per chi si avvicina per la prima volta sia per chi cerca un ottimo ripasso dei 500 e rotti anni che hanno cambiato il corso del mondo.

Cosa è cambiato in questi vent’anni? Non solo negli Stati Uniti, ma anche nella storiografia degli Stati Uniti. Dal 2002 a oggi ha preso piede una “scuola” che vuole dare una lettura diversa della storia, dando più spazio alla prospettiva delle minoranze, a chi in questi secoli di grande cavalcata è rimasto nelle retrovie del potere e della narrazione.

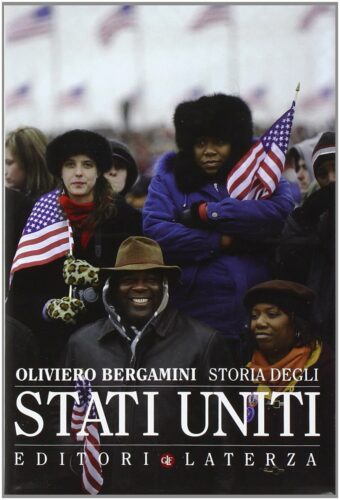

Potremmo partire dalle copertine. La prima edizione aveva una foto di alcuni americani trionfanti con la bandiera a stelle e strisce, tutti bianchi. Per la seconda, nel 2010, c’era stata la vittoria di Obama, e avevamo scelto una foto con una forte presenza di persone afroamericane. Nell’ultima c’è una bandiera poco nitida, che si muove nel vento, un po’ sbrindellata. Il modo di guardare alla storia degli Stati Uniti è cambiato.

Per esempio con il progetto 1619 del New York Times…

Sì, in corrispondenza del quattrocentesimo anniversario dell’arrivo dei primi schiavi in Virginia, hanno provato a riconsiderare l’intera storia degli Stati Uniti con una tesi molto forte, polemica, e controversa, e cioè che la schiavitù è stato il fattore più importante, più di qualsiasi altro, nel plasmare il percorso americano. Viene riletta anche la Rivoluzione americana, grande mito fondatore. Le colonie a fine ‘700 si ribellano alla Madrepatria e così segnano la strada della democrazia borghese liberale moderna, ispirando anche la Francia. Secondo la rilettura “1619”, gran parte dei padri fondatori lo fa per evitare che la Gran Bretagna liberi i loro schiavi, una mossa ipotizzata da Londra per sedare le prime forme di ribellione dei coloni americani. O ancora, che sono stati gli afroamericani, che non erano affatto oppressi ma parte attiva, creativa ed energica, a guidare con le loro lotte il successo dei diritti civili che venivano “concessi” dalla élite al potere che era bianca e sostanzialmente razzista, ma solo per disinnescare dei cambiamenti sociali più profondi.

È stato riletto anche il New Deal, considerato un momento di svolta dopo la Grande Depressione?

Finora visto come un grande evento di costruzione di una democrazia più inclusiva, con investimenti pubblici e intervento dello Stato a tutela dei più deboli, è stato criticato in due modi. Dal lato ambientale, in particolare sui grandi lavori di elettrificazione della valle del Tennessee, con l’uscita dal medioevo rurale di milioni di persone attraverso la costruzione delle dighe, ma anche di stravolgimento dell’ecosistema e imposizione di modelli culturali “esterni”. Dal lato sociale, raccontando come funzionavano davvero i mutui garantiti dallo Stato per l’acquisto della casa. Una politica da cui erano state escluse le famiglie nere attraverso il red lining, le linee rosse sulle mappe che identificavano i quartieri popolati da afroamericani considerati a rischio insolvenza e quindi esclusi dai finanziamenti delle agenzie governative. In quegli anni viene istituzionalizzato, secondo la nuova lettura, quell’enorme gap di ricchezza che esisteva ovviamente con la schiavitù e che dura ancora oggi.

Mi viene in mente un libro, American Nations, che racconta le ondate migratorie e le comunità che compongono gli Stati Uniti, e che fa capire come le dinamiche del ‘6-700 hanno un impatto ancora oggi. Se un territorio era stato colonizzato da agricoltori tedeschi, da ex galeotti irlandesi o da proprietari terrieri inglesi, oggi avrà caratteristiche legate a questo heritage, pur nel Paese più dinamico e multiforme del Pianeta.

Tuttora se incontri un italo-americano, anche di quarta o quinta generazione, si definirà Italian, non italo-americano o di origine italiana. Sono radicamenti di tipo anche nostalgico, perché a volte l’idea che si ha dell’Italia è completamente sfasata rispetto alla realtà, e questo vale per tutte le comunità. E però, nel grande rimescolamento della società, le dinamiche etniche sono ancora fondamentali. A New York c’è Korea Town, dove non solo ci sono ristoranti e bar coreani, ma esiste un servizio di taxi inter-comunitario: tanti giovani coreani non usano i taxi normali ma un servizio di trasporto della comunità che viene considerato più sicuro, in particolare per le ragazze. C’è una linea della metropolitana che consente di fare il giro del mondo fermata dopo fermata: passi dal quartiere degli ebrei ortodossi a quello dei russi, dei coreani… È vero che New York non è l’America, ma a New York c’è l’America, come si dice, on steroids.

Dunque la frammentazione etnica e sociale rimane?

Sì, nonostante tutto restano pochi i matrimoni misti, e la frammentazione è diventata anche politica. Questo è un altro fenomeno che si può raccontare rispetto alla prima edizione: la radicalizzazione. D’altronde questo è un Paese che ha vissuto una guerra di secessione con 600mila morti, che equivalgono a 6 milioni nella popolazione di oggi. È stata la vera grande guerra americana. Non credo che possa avvenire di nuovo, ma i conflitti interni si sono riaccentuati e ho cercato di raccontarli nel libro.

Che arriva all’assalto del Campidoglio, al non riconoscimento da parte di Trump della vittoria di Biden e fino all’invasione russa dell’Ucraina. In mezzo, l’ingresso della Cina nel Wto e gli anni in cui gli Stati Uniti hanno creduto che potesse essere un “attore responsabile” della comunità internazionale. Cosa è successo nel frattempo? Hanno capito che questo tipo di approccio gli è scappato di mano e ora si trovano un rivale sistemico non solo alle porte, ma dentro casa, integrato nelle proprie catene di valore?

Assolutamente. Nel 2002 eravamo ancora in fase euforica della globalizzazione, che ha una radice nella storia americana: l’idea che ciò che gli Stati Uniti fanno, e mostrano, sarà quello su cui gli altri prima o poi confluiranno, perché si considerano la migliore nazione al mondo. E quindi il capitalismo liberale, aperto, sarebbe stato contagioso e avrebbe portato con sé la democrazia. Se apriamo alla Cina, essa diventerà ricca e la ricchezza porterà sviluppo capitalistico e istituzioni liberali. Chiaramente non è avvenuto. È stato Trump – bisogna dargli atto di questo – a porre la questione, già quando era un imprenditore, degli accordi “suicidi” con la Cina, che da una parte cresceva onestamente, dall’altra usava tecniche scorrette, come il trasferimento di tecnologia delle aziende americane che lavoravano con la Cina.

Qual è la scommessa di Biden davanti alla minaccia cinese?

Quella di ricostituire un’autonomia produttiva americana, attenuando la dipendenza dall’Asia. Il paradosso è che la globalizzazione anziché indebolire l’autoritarismo cinese lo ha rafforzato, perché tutte le enormi novità tecnologiche nate in America sono state utilizzate da Pechino per creare uno Stato di sorveglianza totale.

Anche il governo di Pechino però non è stato in grado di gestire la corsa tecnologica sfrenata, tanto da aver spinto il governo a “commissariare” le grandi aziende digitali e rimuoverne i tycoon (vedi il caso Jack Ma). Quindi oggi se sei uno studente brillante o uno start-upper pieno di idee, sarai comunque attratto dal sistema occidentale, mentre quello cinese nasconde sempre il rischio di un esproprio da parte del Partito Comunista.

Infatti sono molto più gli studenti cinesi che vanno studiare negli Stati Uniti del contrario. Tanto che oggi c’è una revisione delle pratiche di visto, perché educare ad altissimo livello persone che poi tornano in patria e ti fanno concorrenza, non è una grande idea. E va anche sottolineato che la Cina non è stata la culla dell’innovazione tecnologica: ha prodotto molto bene cose che erano state inventate da altri. Tanti anni fa parlavo con un diplomatico americano che diceva “noi siamo tranquilli, prima o poi la Cina salterà perché non potrà garantire una crescita annua dell’8%, cioè il livello che serve per garantire lo scambio tra benessere e libertà politica”.

Con un po’ di doping immobiliare e finanziario, per ora ce l’ha fatta.

Nonostante il rallentamento di questi anni, la Cina continua a crescere più degli altri. Siamo davanti a una colossale, affascinante, competizione per l’egemonia mondiale, una partita a scacchi a più livelli: tecnologico, finanziario, militare: la Cina ha varato 2-3 portaerei, gli Usa ne hanno 12-13, e da qui si capisce ancora il vantaggio degli americani. Che hanno una grande capacità di resilienza. Sono stati dati in declino tante volte, negli anni ’80 doveva essere il Giappone a sopravanzarli, così non è stato. Sarà interessante ritrovarci tra altri 20 anni e vedere com’è andata. Mi auguro che il libro aiuti a capire che tutto ha una radice storica, e mettere a fuoco le dinamiche di cui abbiamo parlato.