Nel 2019 la maggioranza M5S-Lega tentò di strumentalizzare la Cina come sponda nella dialettica con l’Ue, dice a Formiche.net Giovanni Andornino, professore all’Università di Torino. “Impostata così, l’adesione al memorandum non aveva i presupposti politici e di trasparenza per poter essere condivisibile, oltre che per reggere alla prova del tempo”. E ora? Ecco il suo consiglio

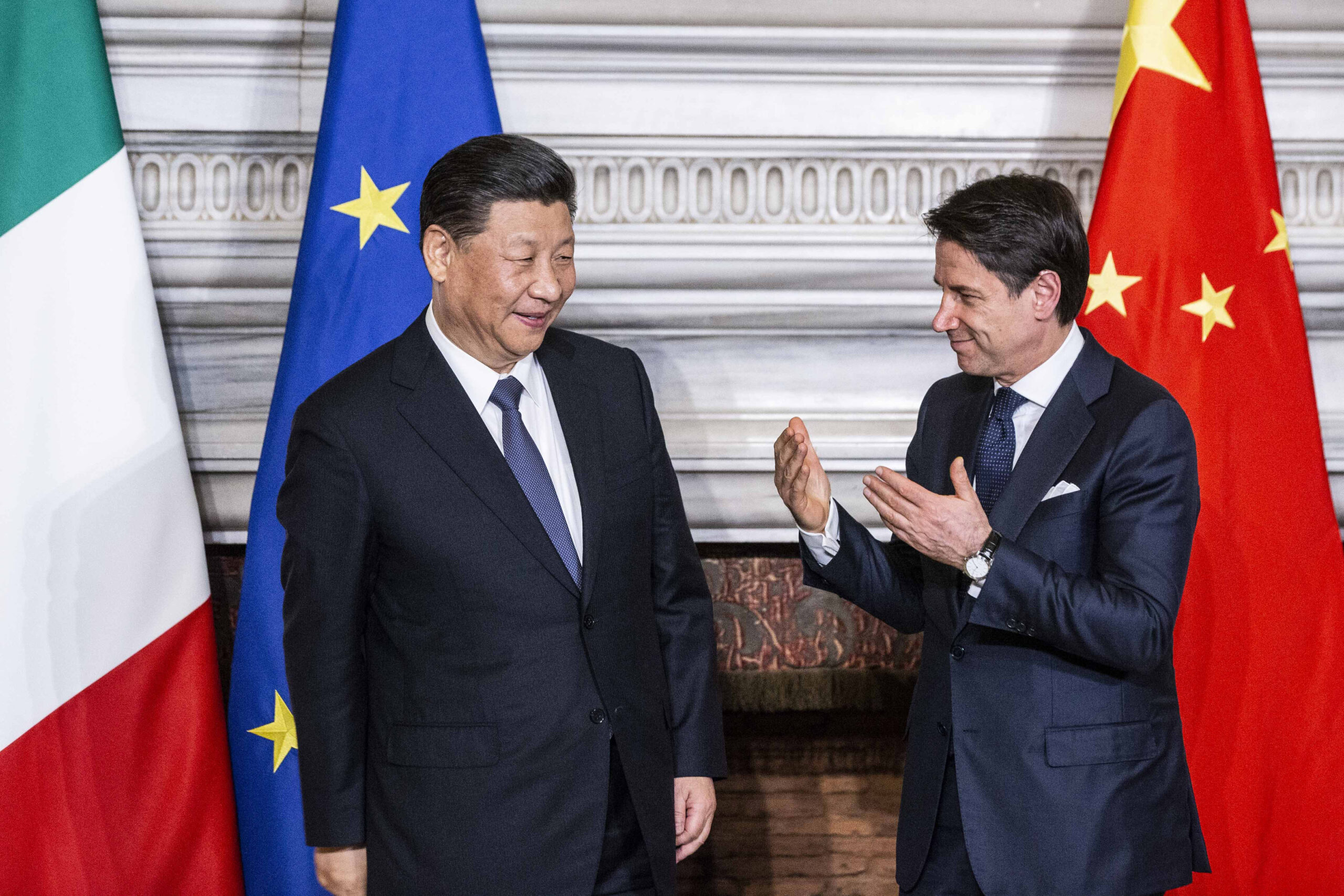

Il contesto internazionale “si è gravemente deteriorato” rispetto al marzo 2019, quando Giuseppe Conte, presidente del Consiglio alla guida di un governo Movimento 5 Stelle-Lega, firmava con la Cina il memorandum d’intesa sulla Via della Seta. Ne parliamo con Giovanni Andornino, che insegna Relazioni internazionali dell’Asia orientale presso l’Università di Torino, dove coordina il TOChina Hub. Inoltre, è vicepresidente del Torino World Affairs Institute.

Perché, nonostante oltre quarant’anni di apertura agli scambi commerciali che l’hanno resa la seconda potenza economica al mondo, la Cina rimane ambigua verso l’Occidente?

È sempre problematico dire “la Cina”: aiuta a semplificare il discorso, ma ci allinea a un postulato secondo cui non esiste distinzione tra la vasta e plurale società cinese e le autorità del Paese. Tale postulato è peraltro perfettamente coerente con l’impostazione ideologica del Partito comunista cinese, che – secondo la sua matrice marxista-leninista – si presenta come la perenne avanguardia del popolo, interprete unico di un’organica visione di futuro a cui i cinesi sono chiamati a concorrere. Se leggiamo la domanda nel senso dell’ambivalenza del Partito comunista cinese verso l’Occidente, nonostante l’imminente approdo della Cina allo status di economia ad alto reddito, direi che essa si nutre di un innato scetticismo verso l’idea che le democrazie occidentali – a partire dagli Stati Uniti – siano disposte ad accettare fino in fondo l’appartenenza alla società internazionale di Paesi retti da regimi autoritari. A Zhongnanhai sanno che occorre relazionarsi con l’Occidente perché l’accesso ai nostri mercati e alle nostre tecnologie rimane insostituibile, ma a tale relazione si accompagna il sospetto che forze occidentali perseguano attivamente strategie di “evoluzione pacifica”, di influenza culturale o di più aggressiva interferenza politica con l’obiettivo non dichiarato di destabilizzare il monopolio del potere politico del Partito comunista cinese in Cina.

Quando parliamo delle ambizioni cinesi, è corretto parlare di imperialismo?

Per farlo occorrerebbe adottare una definizione molto estensiva del termine “imperialismo”, più efficace in chiave polemica che analitica. Ciò a cui assistiamo mi ricorda una pragmatica riflessione formulata da un collega cinese durante un dialogo track-1.5 promosso dal Torino World Affairs Institute a Pechino una decina di anni fa: per evitare di esporsi sui terreni minati della proiezione del proprio modello politico all’estero, o degli interventi militari in altri Paesi, la Cina avrebbe dovuto – secondo questo studioso – promuovere forme di interdipendenza economica che potessero, nel tempo, tradursi in leve di influenza politica.

Che cosa spinge la Cina a cercare la “riunificazione” con Taiwan?

Sin dalla fondazione della Repubblica popolare cinese nel 1949, il Partito comunista cinese, uscito inaspettatamente vincitore dalla guerra civile contro i nazionalisti del Kuomintang, ha avuto l’obiettivo di perfezionare il proprio successo riunificando sotto la giurisdizione di Pechino i territori che considera storicamente consustanziali alla nazione cinese. Poco importa che Taiwan non sia mai stata tecnicamente sotto la giurisdizione della Repubblica popolare cinese: le autorità cinesi considerano la Repubblica popolare cinese l’unico legittimo stato successore del defunto celeste impero, di cui Taiwan ha fatto storicamente parte. È in questi termini, anzitutto, che il Partito comunista cinese ragiona di “riunificazione”. In secondo luogo vi è un tema di modelli di “cinesità”: il Partito comunista cinese ambisce a costruire un’identità cinese omogenea e la società taiwanese sfugge a questa conformità, rappresentando una divergenza tanto più marcata quanto più il Partito comunista cinese restringe gli spazi di autonomia della società cinese. Infine, pesano le note valenze geopolitiche e industriali dell’isola.

All’inizio dell’amministrazione Biden si auspicava che la “diplomazia personale” e i rapporti tra i due leader potessero aiutare ad appianare le divergenze. Secondo lei, perché non è stato così?

Credo che negli Stati Uniti pesi molto una propensione bipartisan a investire politicamente su di una prospettiva di rivalità strategica tra i due Paesi. Questa impostazione risponde a logiche strutturali, ma è esacerbata dalle scelte politiche contingenti che si sono adottate a Pechino negli ultimi anni. È complicato chiedere alla chimica interpersonale di supplire a visioni nettamente divergenti sulle responsabilità giuridiche della Repubblica popolare cinese rispetto all’ordinamento di Hong Kong, per esempio, o rispetto alla condanna dell’invasione dell’Ucraina da parte della Federazione Russa.

Da una parte gli Stati Uniti sembrano non voler parlare più di decoupling preferendo derisking, come emerso anche nel comunicato finale del G7. Dall’altra la Cina ha inviato segnali di strette importanti sulle società statunitensi che operano nel Paese e sta preparando una nuova legge contro lo spionaggio. Che scenario ci attende?

In assenza di fatti politici che provochino nette discontinuità, che al momento fatico a vedere all’orizzonte, nonostante i momenti elettorali importanti che attendono Taiwan, l’Unione europea e gli Stati Uniti nel 2024, temo che ci attenda una prolungata fase di frammentazione dell’ordine internazionale post-Guerra fredda nelle sue diverse dimensioni, inclusa quella commerciale.

In questo contesto, come può muoversi l’Italia sul memorandum d’intesa sulla Belt and Road Initiative (Via della Seta) che si rinnova automaticamente a marzo a meno di un passo indietro entro fine anno?

Chiaramente il contesto internazionale si è gravemente deteriorato rispetto al marzo 2019, quando il memorandum fu firmato, e questo complica non poco la decisione cui è chiamata Giorgia Meloni, presidente del Consiglio. Nello spazio di pochi anni abbiamo visto un netto e pressoché costante acuirsi delle relazioni Stati Uniti-Cina; l’Unione europea ha inserito soggetti cinesi nell’ambito del regime globale di sanzioni Ue in materia di diritti umani, atto a cui Pechino ha risposto con un proprio apparato sanzionatorio in escalation; vi è stata la stretta imposta a Hong Kong dalla nuova Legge sulla sicurezza nazionale; hanno infuriato polemiche intorno alla pandemia da Covid-19; da ultimo, viviamo quotidianamente il dramma della guerra russa contro l’Ucraina, solo per citare alcuni avvenimenti macroscopici. Ma c’è anche un problema “nel manico”.

Quale?

Al tempo, infatti, il governo Conte I presentò il memorandum d’intesa sulla Belt and Road Initiative come un’iniziativa funzionale a interessi meramente commerciali, glissando sulla potente valenza politica della scelta che si stava compiendo. Non solo: esponenti qualificati dell’allora maggioranza parlamentare caratterizzarono l’accordo con Pechino come una scelta funzionare anche ad accrescere la capacità negoziale del governo nei confronti dei partner europei, quasi che la Cina potesse essere strumentalizzata come sponda nella dialettica portata avanti da Lega e Movimento 5 Stelle con Bruxelles. Fu anche per queste ragioni che rifiutai di far parte della Task Force Cina all’epoca promossa dal ministero dello Sviluppo economico: impostata così, l’adesione al memorandum non aveva i presupposti politici e di trasparenza per poter essere condivisibile, oltre che per reggere alla prova del tempo.

E oggi invece?

Oggi siamo in una fase diversa: la presidente del Consiglio gioca una partita di governo a Bruxelles; la valenza politica della Belt and Road Initiative si è ampiamente stemperata dinnanzi al nuovo principio ordinatore rappresentato dalla collocazione dei Paesi rispetto all’aggressione russa contro Ucraina; infine, le decisioni adottate dalle autorità italiane negli ultimi anni – penso all’utilizzo ripetuto del golden power da parte del governo Draghi – mostrano che Roma può tutelare senza sconti gli interessi nazionali in ambiti ritenuti strategici. In questo quadro, denunciare l’accordo sulla Belt and Road Initiative sarebbe un atto simbolico che nulla aggiungerebbe al posizionamento internazionale dell’Italia e, se mai, la esporrebbe al rischio di apparire succube di pressioni esterne.

Come muoversi, dunque?

C’è da augurarsi che tanto a Roma, quanto nelle cancellerie dei principali Paesi partner dell’Italia, prevalga il convincimento che è preferibile lavorare per addizione, e non per sottrazione. Non si vince forzando chiusure in ossequio a una visione del mondo a somma zero, ma costruendo credibili e attraenti prospettive di futuro. In Occidente siamo stati capaci di farlo, e molto bene, in passato. Non possiamo ridurci oggi a giocare la partita di rimessa.

Tratterete di questi temi nella Summer School TOChina 2023?

Certamente: anche in questa 17ª edizione, patrocinata dal ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale e dalla Società italiana di scienza politica, lavoreremo all’intersezione tra le questioni di più stringente attualità internazionale e le dinamiche di lungo periodo che riguardano il profilo socio-economico e l’indirizzo di politica interna ed estera della Cina contemporanea. Le iscrizioni resteranno aperte ancora per alcuni giorni sul sito. La novità di quest’anno è che la Summer School si terrà sia a Torino, tra il 26 giugno e il 4 luglio, sia a Roma, tra il 4 e il 7 luglio.