Esasperazione nei rapporti tra Cina e Taiwan, presidenziali americane che si avvicinano e crisi mediorientale rallentano la crescita dell’economia cinese e portano nuova instabilità nella regione. Le preoccupazioni di Pechino nell’intervento del generale Massimiliano Del Casale, già presidente del Centro alti studi per la Difesa

Lo scorso gennaio, il governo di Taiwan ha deciso di prolungare la durata della leva militare da quattro mesi a un anno. Uno dei primi provvedimenti del neoeletto presidente Lai Ching-te, del Partito Democratico Progressista, è stato l’adeguamento della difesa nazionale alla crescente minaccia militare cinese.

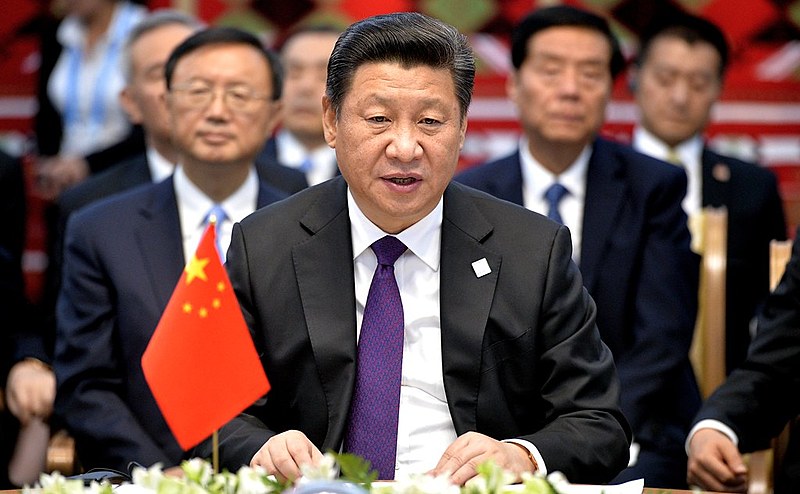

Un’iniziativa subito criticata da Pechino che ha pure definito pericoloso l’atteggiamento assunto ultimamente dalla leadership taiwanese nelle relazioni bilaterali. Xi Jinping ha più volte ribadito che la “provincia ribelle” sarà riunita alla madrepatria entro il 2030, senza tuttavia fare riferimento al ricorso dell’uso della forza, evocando gli esempi di Macao e di Hong Kong. Certamente, la prospettiva di avere solo 180 chilometri. a separare l’isola dal continente asiatico ha sempre costituito per Taiwan grave motivo di preoccupazione solo in parte lenita dalla solidissima alleanza con gli Usa che riforniscono le forze di difesa taiwanesi con il meglio della loro industria bellica e con una forte presenza militare nell’area. Peraltro, a comprovare la grande vicinanza al governo di Taipei, il presidente Biden ha messo recentemente in campo un investimento da 11,5 miliardi di dollari per realizzare a Phoenix, in Arizona, un impianto industriale della Taiwan Semiconductor Manufacturing Company – TSMC, il gigante che produce da solo oltre la metà dei microchip fabbricati e assemblati nel mondo. Tutto ciò, pur evidenziando la volontà di mantenere buoni rapporti con la Cina popolare.

Ben più assertiva la postura tenuta a suo tempo da Donald Trump. La prospettiva ora sempre più concreta di un ritorno del tycoon, da un lato, preoccupa Pechino, dall’altro, incoraggia l’atteggiamento indipendentista del neopresidente Lai Ching-te. Al punto che, in caso di invasione militare, i taiwanesi sarebbero anche disposti a sabotare il proprio apparato industriale, pur di arrecare un danno all’economia cinese, che necessita di quella tecnologia, e ai suoi propositi di diventare leader mondiale entro il 2050. Un’economia che attraversa una fase congiunturale assai meno positiva rispetto al recente passato. Sono lontani i tempi dei tassi di crescita che oscillavano tra l’8,5 e il 9,2% annuo. Se si esclude la fase legata al Covid-19, quello attuale è il periodo peggiore -si fa per dire- degli ultimi cinquant’anni.

Nel 2023, la crescita è stata “appena” del 5,2%, con un danno contenuto solo grazie alla forte ripresa di fine anno. Ma già per il 2024 si prevede un’ulteriore frenata dell’economia del dragone. Peraltro, si stima che un’escalation militare con Taiwan comporterebbe da sola una perdita mondiale di 2.600 miliardi di dollari. È come se avessimo messo insieme gli effetti della crisi russo-ucraina, di quella mediorientale e del Covid-19. Non va poi trascurato che la postura internazionale di Pechino è stata più di recente e a più riprese accompagnata da un’assertiva politica regionale. Tra il 2015 e il 2017, le isole Spartly, un piccolo arcipelago corallino al largo delle coste del Vietnam, nel Mar Cinese Meridionale, conteso tra Cina, Taiwan, le Filippine e lo stesso Vietnam, sono state occupate dall’esercito cinese e trasformate in avamposto militare.

Un passaggio strategico fondamentale. 11 miliardi di barili di petrolio e 50 trilioni di metri cubi di gas naturale nel sottosuolo marino, il 10% delle riserve ittiche mondiali e, soprattutto, il 30% del traffico marittimo internazionale che lo attraversa fanno di questo spazio geografico un’area imprescindibile per lo sviluppo dell’economia di Pechino. A partire dalla Belt and Road Initiative – BRI, quel sistema di infrastrutture, terrestri e marittime, finalizzate a convogliare i prodotti cinesi verso i mercati occidentali. Un livello di ambizione, quello della supremazia nell’indo-pacifico, difficile da accettare da parte americana, sul piano economico-industriale, su quello della stabilità regionale e, più in particolare, della sicurezza di Taiwan. Cosicché l’amministrazione americana, sia repubblicana che democratica, ha spostato il proprio focus politico-militare sull’Oceano Indiano e sull’Oceano Pacifico con l’adozione del pivot to Asia. In tale ottica va interpretato il recentissimo accordo tra Usa e Giappone per rafforzare la capacità di mutua cooperazione militare, attraverso il potenziamento del quartier generale americano nella “terra del sol levante”, e per fornire un contributo al processo di potenziamento delle forze di autodifesa giapponesi.

Un passaggio importante che agevola non poco la condotta di eventuali operazioni militari nella regione, tenuto conto che l’attuale comando americano si trova nelle Hawaii, a 6.500 chilometri. di distanza. Ma la Cina è alle prese anche con la crisi mediorientale, nei confronti della quale ha assunto una posizione di ambigua equidistanza. La crisi di Gaza, l’attacco iraniano contro Israele, con tutte le sue possibili conseguenze, ma soprattutto gli attentati terroristici condotti dalle milizie islamiche del Belucistan al porto pakistano di Gwadar, acquistato dai cinesi per farne il principale scalo marittimo dell’Oceano Indiano nel sistema del BRI, stanno ulteriormente rallentando i ritmi della crescita economica. E dire che la Cina è stata sinora protagonista silenziosa nella regione mediorientale.

Ha promosso la riapertura di un dialogo tra Iran e Arabia Saudita dopo che lo scoppio della guerra nello Yemen, nel 2014, aveva visto i due paesi schierarsi su fronti opposti. Ha stretto con entrambi accordi per assicurarsi forniture di gas e petrolio per i prossimi 25 anni, per un investimento complessivo di 840 miliardi di dollari. Ha realizzato a Gibuti la più grande area portuale del Medioriente. Ecco perché l’interesse preponderante di Pechino è la stabilità dell’area sulla quale, è certo, viene ora focalizzata un’intensa, ma silenziosa, attività diplomatica. Di fatto, una situazione complessiva che tra l’altro allontana sempre più l’Europa, e in particolare l’Unione Europea, dall’attenzione dei grandi player internazionali.