Prodotto dall’azienda italiana Savoia-Marchetti dal 1923, l’S.55 è passato alla storia per le celebri crociere aeree transatlantiche che lo resero uno dei simboli dell’aeronautica militare e del progresso tecnologico italiano

Il Savoia Marchetti S.55 è stato uno degli idrovolanti più innovativi mai entrati in servizio durante il periodo tra le due guerre, e nonostante il suo strano aspetto, ebbe in realtà molto successo per le sue imprese tanto da diventare, negli anni Trenta, un’icona dell’aviazione mondiale.

IL PROGETTO

L’S.55 fu progettato nel 1923 quando la Regia Marina, insieme alla neonata Regia Aeronautica, stavano cercando di espandere le proprie capacità operative per proiettare la potenza aerea italiana sul Mediterraneo. Venne così emanata una specifica tecnica alle industrie nazionali per la realizzazione di un idrovolante in grado di effettuare bombardamenti con siluri e bombardamenti aerei.

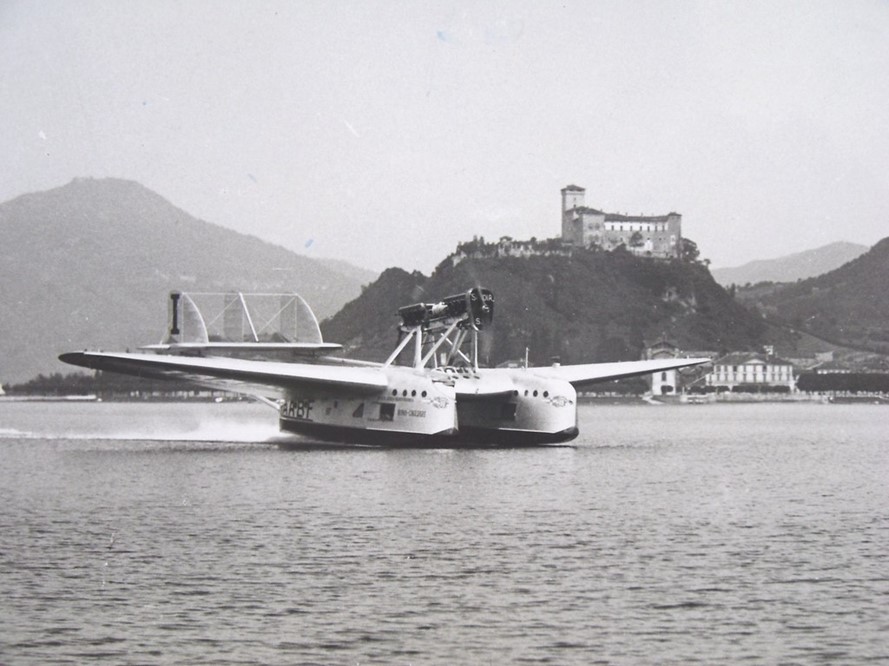

IL CATAMARANO ALATO

In risposta a queste esigenze gli ingegneri della Savoia-Marchetti, Alessandro Marchetti e Pier Luigi Torre presentarono il progetto dell’S.55, un idrovolante con un’unica ala lunga 24 metri, divisa in tre sezioni, con la cabina di pilotaggio al centro, dove era ubicato il vano piloti e sotto il quale c’era l’armamento di lancio, collegata a due grandi scafi gemelli e due propulsori contrapposti, con un’elica spingente ed una traente: a tutti gli effetti un “catamarano alato”.

DETTAGLI TECNICI

Progettato per operare con un equipaggio di cinque o più persone, l’S55 aveva normalmente due piloti nella cabina di pilotaggio centrale, un mitragliere posteriore in ciascuno dei due scafi e un puntatore di bombe nello scafo di babordo. L’eventuale sesto membro dell’equipaggio era un ingegnere che si occupava della manutenzione dei motori durante il volo.

LA BOCCIATURA DELLA COMMISSIONE

Accadde però che la Commissione ministeriale preposta all’adozione del nuovo aerosilurante della Regia Aeronautica, bocciò il progetto per via della insufficiente potenza dei propulsori adottati sui due prototipi e anche a causa della struttura in legno.

LA VERSIONE CIVILE

Nonostante la bocciatura, la Savoia Marchetti, convinta della potenzialità di questo idrovolante, non abbandonò il progetto e propose una versione civile dell’aereo, la S.55C. Dotato di 8-10 posti, divisi tra i due scafi, questa versione adottava motori Lorraine-Dietrich 12 Db da 400 CV che gli davano più potenza. Inoltre, le sue caratteristiche di manovrabilità in acqua ricevettero elogi universali e la sua robustezza e stabilità con il mare mosso confermarono la giusta decisione di adottare il design a doppio scafo. Negli anni Venti poi, si pensava che il miglior sistema di trasporto civile fosse appunto quella degli idrovolanti, che in caso di malaugurati malfunzionamenti avrebbero potuto disporre di superfici marine e lacustri per ammarare in emergenza vista anche la minore diffusione in quel periodo degli aeroporti terrestri.

I VOLI COMMERCIALI

Questa versione civile dell’idrovolante fu, infatti, impiegata nel 1926 dalla Aero Espresso Italiana, chiamata anche Aeroespresso del Levante, la prima aerolinea italiana, che gestiva la linea Brindisi-Atene-Costantinopoli. Altri esemplari dell’S.55C furono poi ordinati dalla Società Aerea Mediterranea, un’altra aerolinea italiana.

LA CROCIERA DELLE DUE AMERICHE

Nel 1927 Francesco De Pinedo, ufficiale dell’aeronautica e grande sostenitore dell’idrovolante, si imbarcò con un equipaggio di tre uomini su quello che sarebbe stato conosciuto come il volo dei “quattro continenti”: una traversata doppia dell’Atlantico ed un volo sul continente americano per raggiungere le nazioni con numerose comunità di emigrati italiani. Per questa crociera scelse un S.55 dotato di motori ASSO da 550 CV.

IL SANTA MARIA

Il 13 Febbraio l’idrovolante, soprannominato Santa Maria, in onore di una delle caravelle di Cristoforo Colombo, decollò dall’idroscalo Elmas di Cagliari, e passando per le Isole di Capo Verde raggiunse il Brasile e quindi l’Argentina. Decollando poi da Buenos Aires volò all’interno del continente lungo i grandi fiumi, Rio della Plata, Paranà, Guaporè, Rio delle Amazzoni, raggiungendo quindi le piccole Antille. Attraversato il mar dei Caraibi, il Santa Maria riprese le rotte sulla terra ferma e raggiunse infine l’Arizona.

Il 6 aprile, mentre effettuava il rifornimento sul Lago Roosevelt di Salt River, il velivolo fu distrutto dall’incendio scoppiato per la disattenzione di uno spettatore che buttò una cicca accesa sull’acqua dove si era formato un velo di benzina che prese subito fuoco. Il completamento del raid fu reso possibile grazie all’invio, per via marittima da Genova a New York sul transatlantico Caio Duilio, di un altro idrovolante Savoia Marchetti S.55, ribattezzato “Santa Maria II. Il viaggio di ritorno, ricongiungendosi al tragitto iniziale a New Orleans, toccò Memphis, Chicago, alcune località in Canada, Terranova, le isole Azzorre, Lisbona, Barcellona con arrivo finale il 16 giugno al lido di Roma dopo un percorso totale di 43.820 km compiuto in 44 tappe coperte in 123 giorni e 280 ore di volo.

IL SUCCESSO

Pur essendo una versione disarmata della variante militare, il successo del Santa Maria diede un grande impulso alle possibilità di un servizio commerciale transatlantico, qualcosa che fu di grande valore sia dal punto di vista economico che propagandistico per il governo italiano e perciò furono ideati altri voli ambiziosi.

LE CROCIERE AEREE

Italo Balbo, giovane sottosegretario di Stato all’Aeronautica del Regno d’Italia, ideò nel 1928 delle crociere aeree, della durata di diversi giorni e con diversi scali, compiute da squadriglie in formazione di idrovolanti della Regia Aeronautica, al posto delle trasvolate solitarie svolte fino a quel momento. Queste Crociere avevano anche lo scopo duplice di addestrare i reparti di volo e riscuotere il successo internazionale attraverso l’immagine di una moderna ed efficiente aviazione. Come base fu scelto l’idroscalo di Orbetello, dove avveniva la partenza e l’arrivo.

LA CROCIERA AREA DEL MEDITERRANEO OCCIDENTALE

Il 25 maggio 1928 partì la Crociera del Mediterraneo Occidentale, composta da 61 velivoli, tra cui 8 S.55, con partenza da Orbetello e tappe a Elmas, Pollenza, Los Alcazares, Puerto de los Alfaques, Berre, e ritorno a Orbetello il 2 giugno 1928; per una distanza complessiva di 2800 chilometri. Il comando fu dato a Francesco De Pinedo, il più esperto in navigazione aerea a lunga distanza, ma Balbo vi partecipò con altre autorità con un S.55 fuori formazione.

LA CROCIERA AEREA MEDITERRANEO ORIENTALE

L’anno successivo fu organizzata, sempre da Balbo, una crociera del Mediterraneo Orientale che, composta da 35 velivoli di cui 32 erano S.55, partì il 5 giugno 1929. La scelta dell’S.55 fu determinata dai 18 primati internazionali ottenuti da tale aereo tra il 1925 e il 1926, ma anche dal fatto che stava per entrare nella normale dotazione dei reparti italiani da bombardamento marittimo. L’itinerario prescelto prevedeva la partenza da Taranto e tappe ad Atene, Istanbul, Varna, Odessa, Costanza; da qui il ritorno verso Istanbul, Atene, Taranto e infine Orbetello, dove la spedizione rientrò il 19 giugno 1929. In termini politici fu molto importante la tappa a Odessa, dove per la prima volta l’Unione Sovietica accolse sul suo territorio una forza armata straniera. I sovietici, rimanendo impressionati dall’S.55, ne acquistarono 30 esemplari, oltre alla licenza di costruzione, che furono utilizzati per la maggior parte dall’Aeroflot, la compagnia civile.

LA CROCIERA AEREA TRANSATLANTICA ITALIA-BRASILE

I successi delle crociere aeree mediterranee diedero a Balbo la certezza che questo genere di imprese era la via giusta per elevare il prestigio dell’Italia nel mondo; di conseguenza, verso la fine del 1929, fu messo allo studio il progetto della crociera transatlantica Italia-Brasile. L’aereo giudicato più idoneo fu nuovamente l’S.55, fornito di motore Fiat A22R con 200HP in più dell’ASSO500 e con eliche di legno di maggior diametro, che venne denominato S.55 TA (Trasvolate Atlantiche).

LE TAPPE

Fu così che il 17 dicembre 1930 partirono da Orbetello 14 velivoli, tra cui 2 di riserva. La prima tappa della crociera fu a Los Alcázares, in Spagna, poi Port-Lyautey in Marocco, Villa Cisneros nel Rio de Oro (oggi Dakhla) nel Sahara Occidentale, Bolama nella Guinea Bissau, Natal in Salvador e si concluse a Rio De Janeiro il 15 gennaio. La stampa mondiale celebrò l’impresa ed elogiò la preparazione professionale degli equipaggi e i progressi tecnici della aeronautica italiana; per la prima volta, infatti, l’Oceano Atlantico era stato attraversato da una formazione di velivoli. Il 7 febbraio 1931 gli equipaggi rientrarono in Italia sul transatlantico Conte Rosso. Purtroppo, però, a causa di alcuni incidenti durante la crociera avevano perso la vita 5 aviatori e furono distrutti alcuni idrovolanti. Gli 11 S.55 TA rimasti furono venduti al Brasile che li impiegò per diversi anni.

LA CROCIERA DEL DECENNALE

Dopo il successo della crociera in Sud America, Balbo ideò una seconda trasvolata. La prima idea proposta da Balbo era quella di una circumnavigazione del globo, ma questa venne abbandonata per i costi e per la difficile situazione geopolitica nell’Estremo Oriente tra Cina, Giappone e Unione Sovietica. Si ripiegò quindi su un progetto più modesto ma egualmente importante sia politicamente che tecnicamente, ossia: Roma, Chicago, New York, Roma, dove Chicago fu scelta come tappa principale perché nel 1933 avrebbe ospitato la “Century of Progress”, l’Esposizione Mondiale. In onore della fondazione della Regia Aeronautica venne chiamata Crociera atlantica del Decennale.

L’S.55X

La scelta degli idrovolanti per questa crociera ricadde nuovamente sui Savoia-Marchetti S.55, che rappresentavano un mezzo ormai collaudato a dieci anni dal suo primo volo, ma in una nuova versione, denominata S.55X, dotata di motori 18 cilindri a W Isotta Fraschini Asso 750 da 930 CV e notevoli miglioramenti anche nella strumentazione.

L’ITINERARIO

L’itinerario definitivamente prescelto fu: Orbetello, Amsterdam, Londonderry, Reykjavik, Julianehaab (successivamente cancellato), Cartwright, Shediac, Montreal, Chicago, New York, Shoal Harbour, Azzorre, Lisbona, Roma-Ostia. Il 1° luglio 1933 partirono da Orbetello 25 S.55X disposti in 8 squadriglie con a bordo 52 ufficiali piloti, 1 ufficiale ingegnere e 62 sottufficiali specialisti. Dopo le varie soste, le squadriglie arrivarono a Montreal il 14 luglio, dove furono accolte dalla numerosissima comunità italiana. Purtroppo, però mancava all’appello un idrovolante, andato distrutto in un incidente occorso durante la tappa di Amsterdam dove perse la vita un motorista.

AQUILA VOLANTE”

Il 15 luglio gli S.55X ammararono a Chicago dove la squadra atlantica ricevette grandi onori. Il governatore dell’Illinois, il sindaco e la città di Chicago riservarono ai trasvolatori un’accoglienza trionfale, ed a Balbo venne intitolata una strada, tutt’oggi esistente, in prossimità del lago Michigan, la Balbo Drive (ex-7th avenue). I Sioux presenti all’Esposizione di Chicago lo nominarono capo indiano con il nome di Capo Aquila Volante.

LA COLAZIONE CON ROOSVELT

All’arrivo a New York le squadriglie furono accolte in pompa magna, con gli equipaggi che sfilarono in una parata trionfale a Broadway, il discorso di Balbo alla City Hall e la manifestazione della comunità italiana a Madison Square Bowl. Balbo fu poi ricevuto dal Presidente americano Roosevelt alla Casa Bianca, che lo trattenne a colazione e inviò anche un telegramma di congratulazioni al Re d’Italia.

IL RIENTRO

Per il ritorno fu scelta la rotta delle Azzorre, giudicata la meno rischiosa, anche se al decollo della tappa per Lisbona un velivolo si capovolse, per cause non ben accertate, e morì un pilota. Dopo le ultime tappe, il 12 agosto, Balbo e le sue squadriglie ammarano nel lido di Ostia, dopo aver volato per 19.900 chilometri.

MARESCIALLO DELL’ARIA

Mussolini nominò Balbo Maresciallo dell’Aria, riservando grandi onori agli atlantici, che sfilarono ai fori imperiali su un tappeto di alloro, e ne elogiò l’impresa. Ma nel ’33, mal sopportando l’immensa popolarità ottenuta da Balbo coi suoi voli, lo relegò in Libia. Ma questa è un’altra storia.

Il RITIRO DELL’S.55

Questa crociera, più di ogni altro risultato raggiunto fino a quel momento, spinse l’Italia a un nuovo livello di prestigio nel campo dell’aviazione. Oltre ai più spettacolari voli di lunga percorrenza, l’S.55 ebbe una lunga carriera presso la Regia Marina, prestandovi servizio per più di dieci anni. Sebbene nel 1939 fossero disponibili 13 aerei, l’S.55 aveva raggiunto ormai la fine della sua vita utile e fu ritirato dal servizio.

L’S.66

In seguito ai primi trionfi dell’S.55, la Savoia Marchetti iniziò i lavori di sviluppo di un modello più grande, destinato solamente ai viaggi commerciali, che fu chiamato S.66. Rispetto all’S.55, l’S.66 era molto più spazioso, capiente e imponente, con la un’apertura alare di 33 m e 3 motori allineati sopra l’ala. Entrò in servizio nel 1932 e venne utilizzato sulla rotta Roma-Cagliari-Tripoli e su quella Roma-Alessandria d’Egitto. L’aereo rimase in esercizio fino al 1943.

ESEMPLARI ATTUALMENTE ESISTENTI

L’unico esemplare di S.55 arrivato sino ai nostri giorni è un S.55 C esposto presso il Museu TAM, già Museu Asas de um Sonho, sito a São Carlos nello stato federale brasiliano di San Paolo. L’S.55, soprannominato “Jahú” dal suo ultimo proprietario, l’aviatore João Ribeiro de Barros, è uno degli idrovolanti utilizzato per compiere la trasvolata atlantica del Sud Atlantico nel 1927.

L’S.55 X RICOSTRUITO A VOLANDIA

In occasione del centenario della Savoia Marchetti, i Lavoratori Anziani del Savoia Marchetti Historical Group hanno ricostruito, grazie al contributo di alcune aziende del territorio, una versione musealizzata dell’S.55 X. Il velivolo è stato esposto per la prima volta al pubblico, in un hangar del Parco e Museo del Volo, a Somma Lombardo (VA), il 23 settembre del 2023, anno in cui si sono svolte le celebrazioni per il Centenario dell’Aeronautica Militare. Per scopi educativi, l’idrovolante è stato lasciato scoperto in alcune sue parti: uno degli scafi, una delle travi di coda, una delle semiali e una metà del piano centrale. Una scelta, come hanno spiegato i suoi progettisti, adottata per permettere ai visitatori di osservare anche gli interni, la tecnologia e le varie parti assemblate a colla e chiodi, proprio come un tempo. Strutture che sono, poi, l’anima ingegneristica del progetto.

APPROFONDIMENTI

Per chi volesse approfondire il tema delle Crociere Atlantiche può consultare il sito dell’Associazione Trasvolatori Atlantici dove sono riportati tutti i dettagli storici delle Crociere, ampiamente utilizzati per la realizzazione di questo articolo.