Il malaffare altro non è che una zavorra pericolosissima che rischia di vanificare l’effetto delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Il commento di Biagino Costanzo, docente in Scienze forensi e criminologiche per la difesa e la sicurezza

Lunedi 9 dicembre si celebrerà la 21° giornata internazionale contro la corruzione. Istituita il 31 ottobre 2003 dall’Assemblea Generale dell’Onu, in risposta al crescente fenomeno della corruzione e alla minaccia che rappresenta per la stabilità e la sicurezza, adottando anche la Convenzione delle nazioni unite contro la corruzione e l’Undoc fu incaricato dall’Assemblea generale di svolgere funzioni di segretariato del principale organo decisionale della convenzione.

Ma è storia molto piu antica! Da sempre la corruzione ha caratterizzato l’agire umano. Sin dall’antica Grecia, all’Impero Romano e ancora prima se vogliamo dai tempi di Adamo ed Eva. D’altronde il temine deriva dal verbo latino “rumpere” (rompere), dunque con l’atto della corruzione viene spezzato qualcosa, ma cosa? L’integrità richiesta da un ruolo? Un patto di fiducia? Si, certamente. Possiamo dire meglio, delle regole morali o più specificamente delle regole e leggi amministrative.

La corruzione è una vera e propria degenerazione non solo economica ma azzarderei, spirituale e morale, una vera e propria depravazione, il totale abbandono della dignità e dell’onestà. È di fatto la massima attività criminale, tolto l’omicidio, verso intere collettività. Un Paese, il Mondo intero corrotto non può essere un posto per giovani, la corruzione smorza le ali alla speranza, priva le nuove generazioni del diritto di inseguire la felicità in base ai talenti e le spinge a inseguire altrove i sogni che danno senso al fluire delle ore e allo scorrere dei giorni. La corruzione spegne il desiderio di migliorare il proprio stato sociale e il senso stesso del sacrificio per raggiungere gli obiettivi prefissi.

La corruzione, quindi, è un comportamento della persona che abusa della sua posizione di fiducia per ottenere un vantaggio indebito, un guadagno personale. Essa si può riscontrare sia nei rapporti pubblici che privati. Dunque, c’è anche da dire che non tutti gli abusi di pubblico ufficio sono atti di corruzione, ma bensì di semplice furto, truffa, appropriazione indebita o attività simili. Ad esempio, se un pubblico impiegato si appropria illegalmente di una somma di denaro pubblico senza fornire alcun servizio o favore a nessuno, questa non è da intendersi come corruzione ma è semplicemente “un ladro”. Inoltre, si deve distinguere tra corruzione, in cui entrambe le parti coinvolte ne traggono beneficio, ed estorsione che avviene quando una persona ottiene illecitamente denaro, beni o servizi da un altro soggetto con la coercizione.

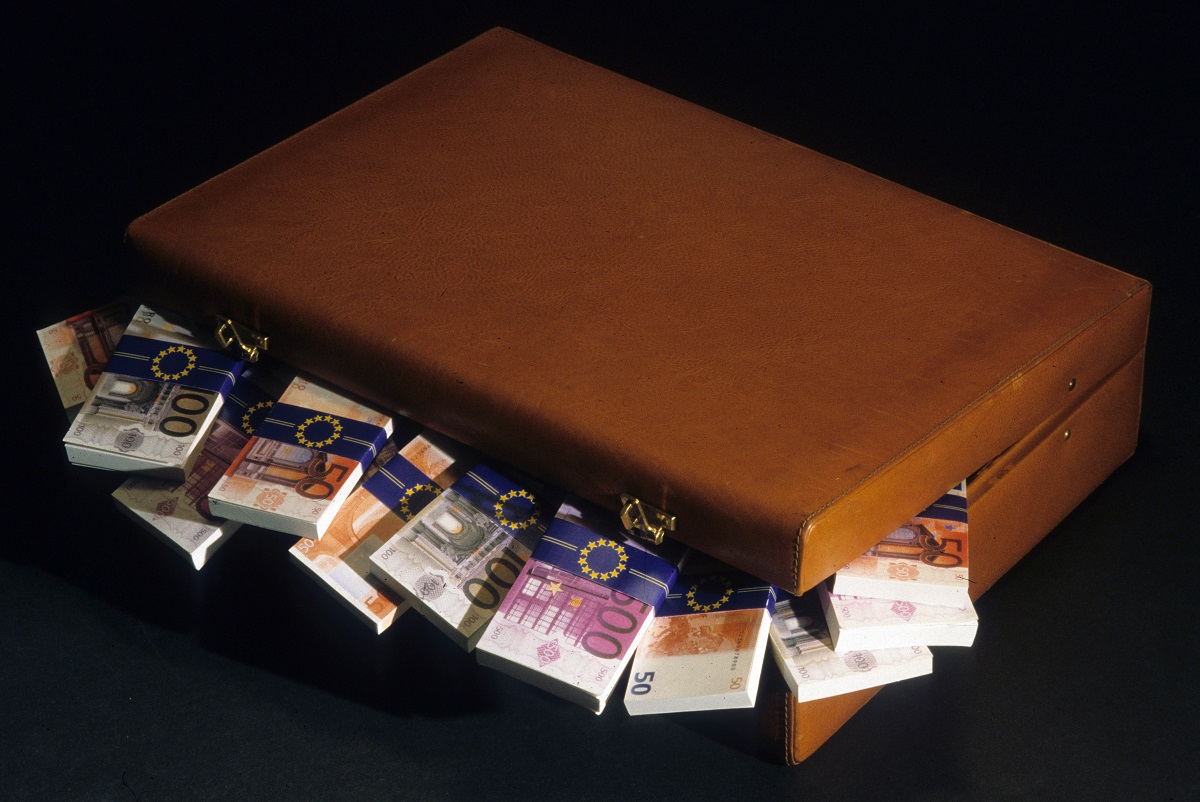

La corruzione può essere vista come una gigantesca tassa occulta che impoverisce l’intero Paese su tutti i fronti, l’immagine all’estero crolla, fa perdere credibilità all’economia e gli investimenti diretti in quel paese diminuiscono. Certamente la corruzione ha un costo e inseguito lo analizzeremo. Quanto pesa sui cittadini questa tassa occulta? Non si può rispondere a questa domanda con esattezza. La corruzione così come tutti gli altri fenomeni sommersi è difficile da misurare semplicemente perché non si hanno abbastanza dati su di essa, possiamo praticare delle stime sul valore economico della corruzione.

La corruzione è un male che ha sempre caratterizzato l’uomo e tutte le civiltà, come ho accennato all’inizio, anche quelle più antiche. Dalle civiltà mesopotamiche, dove la reciprocità tra il dono interessato ed il favore richiesto era una consuetudine consolidata, all’Atene di Pericle o alla Roma di Cicerone e Eliogabalo, dove la tangente era un costume formalmente condannato benché ampiamente diffuso, dall’Europa della Riforma luterana, cruciale nella fondazione di un’etica anticorrosiva, all’irrisolta questione morale dei giorni nostri. Infatti oggi è un problema che riguarda quasi tutti i Paesi del mondo.

In Italia, l’entrata in vigore della legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, è stata un significativo segnale dell’importanza attribuita alle questioni etiche nei processi di sviluppo e competitività dell’economia nazionale. Numerose ricerche hanno evidenziato il legame tra i livelli di corruzione e i livelli di sviluppo socioeconomico. In particolare, le analisi empiriche hanno messo in evidenza una stretta correlazione tra gli indici di misurazione della corruzione e i livelli di investimenti diretti e di crescita del Pil. Le misurazioni realizzate a livello internazionale, come per esempio quelle della Banca mondiale, mostrano una situazione nella quale l’Italia è fortemente segnata dal problema della corruzione.

Una ricerca commissionata dalla Direzione generale delle politiche regionali della Commissione europea ha comparato la qualità del governo dei 27 Paesi dell’Unione Europea, attraverso quattro indici, uno dei quali rappresentato dal controllo della corruzione. L’Italia si colloca in fondo alla graduatoria, sia nella classifica generale, sia in quella specifica sul controllo della corruzione, seguita solo da Grecia, Romania e Bulgaria. Nello stesso studio, l’analisi delle regioni ha evidenziato una forte variabilità all’interno dei confini nazionali e ha posizionato la Campania e la Calabria tra le regioni europee più corrotte ma ormai anche vaste zone delle Regioni settentrionali sono coinvolte. In questo contesto, negli ultimi anni, le strategie nazionali di contrasto alla corruzione hanno segnato una significativa evoluzione.

Come dimostra anche la legge 190/2012, da un approccio finalizzato alla sola repressione dei fenomeni corruttivi, si è passati a una maggiore attenzione alla fase di prevenzione, promuovendo l’integrità come modello di riferimento. Fare leva sull’integrità significa, da un lato, creare e diffondere consapevolezza nelle amministrazioni pubbliche e nella società civile sugli impatti negativi di comportamenti non etici; dall’altro, introdurre meccanismi e strumenti finalizzati a rendere le amministrazioni e, in particolare, le attività a maggiore rischio di corruzione, trasparenti e socialmente controllabili, con ricadute virtuose sul rendimento democratico delle istituzioni.

Ricordiamo che in aggiunta dalla legge 190 abbiamo l’Art.2635 ”Corruzione tra privati”, modificato dal Dlgs n° 38/2017 e dalla L. n° 3/2019, l’introduzione del delitto di corruzione tra privati nell’ordinamento italiano e la sua collocazione tra i reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del d.lgs. 231/2001, rientrano tra le più rilevanti novità normative apportate dalla legge anticorruzione. Di contro si parla spesso ma a vanvera e retoricamente di etica, integrità, lotta alla corruzione. Ricordiamo sempre che possiamo definire “integrità” come la qualità dell’agire in accordo con valori e regole morali fondamentali. È un concetto applicabile sia agli individui che alle organizzazioni. L’etica invece è l’insieme delle regole e dei valori che consentono di distinguere ciò che è giusto da ciò che è sbagliato. Invece quando parliamo di “valori” si fa riferimento a principi in base ai quali si può dare un peso (giusto/sbagliato) alle diverse possibili azioni che un individuo può intraprendere. Le “regole” morali invece indicano il comportamento moralmente corretto in una data situazione.

Sono quattro gli assi portanti su cui intervenire:

1. l’adozione all’interno delle amministrazioni di piani di prevenzione della corruzione, nei quali si dovranno individuare i settori a maggior rischio e le soluzioni organizzative volte ad abbattere o ridurre quel rischio;

2. l’adozione di misure per l’integrità dei funzionari pubblici;

3. l’innalzamento dei livelli di trasparenza delle amministrazioni;

4. la tutela del whisteblowing.

Tuttavia, affinché l’adozione di strumenti di prevenzione non segua una mera logica di compliance normativa oppure solo per riempire un questionario o per ottenere una certificazione o perché costretti, perché “si deve fare”, anzi, certo, porta investitori e aumenta il valore delle azioni ma di fatto poi, è possibile, non dico che succeda, ma spesso succede, che restano bei principi da esibire in una brochure o sui canali social, enunciazioni, mentre gli stessi non vengono nella realtà quotidiana, vera e non virtuale, applicati e rispettati e prima poi si cade nell’errore e i danni a partire da quelli d’immagine e reputazionali si rivelano incalcolabili.

È certo necessario creare un’infrastruttura tecnica e metodologica e diffondere conoscenze approfondite sugli strumenti di prevenzione della corruzione e di promozione dell’integrità. Inoltre, occorre costruire le condizioni per un loro corretto e consapevole utilizzo nelle amministrazioni pubbliche. In altri termini, non si può effettivamente promuovere l’etica e l’integrità se non si risolvono queste fondamentali categorie di problemi, e cioè: come favorire l’effettiva sensibilizzazione dei dipendenti pubblici e degli stakeholder sulle tematiche dell’etica, dell’integrità e della trasparenza nelle pubbliche amministrazioni e nelle aziende private? Come far sì che le amministrazioni interiorizzino l’etica, l’integrità e la trasparenza nei processi decisionali e gestionali? E attraverso quali strumenti e modus operandi?

Infatti, la prevenzione della corruzione richiede alcune condizioni fondamentali, tra cui la misurazione e valutazione dell’entità del fenomeno; la comprensione delle sue cause; la stima degli effetti; la definizione e attuazione di strategie e strumenti, anche avvalendosi di un confronto costruttivo con le esperienze internazionali. A questo fine, la prospettiva di analisi tipica delle scienze economiche e sociali può offrire un punto di osservazione molto utile e interessante, non solo per comprendere il fenomeno ma proprio per rilevarne l’entità, comprenderne le cause, valutarne gli effetti e, infine, definire efficaci strategie di contrasto e prevenzione.

Da qui l’importanza dell’Anac, l’Autorità nazionale anticorruzione, un’istituzione il cui compito è quello di prevenire fenomeni corruttivi nell’ambito delle pubbliche amministrazioni e delle società partecipate e controllate. L’Authority svolge il suo compito attraverso un’attività di vigilanza nell’ambito dei contratti pubblici, degli incarichi e comunque in ogni settore della Pubblica Amministrazione potenzialmente esposto a corruzione. Non mancano però le critiche e le proteste sulle attività dell’Autorità. In particolare, specie negli ultimi anni, l’attività di contrasto alla corruzione è stata vista più come un ostacolo al rapido svolgimento delle opere pubbliche che come una tutela contro il malaffare.

I valori di trasparenza e integrità dovrebbero contraddistinguere ogni organizzazione pubblica o privata di cui è composto il tessuto economico internazionale; il rispetto di questi valori favorisce la buona reputazione e la prosperità delle stesse organizzazioni e si traduce in modelli organizzativi che contribuiscono a sviluppare, oltre a un solido approccio etico orientato al contrasto dei fenomeni corruttivi, una concreta impronta di efficienza e di efficacia. In questo contesto, lo standard internazionale di gestione aziendale finalizzato ad agevolare il contrasto alla corruzione e a favorire una cultura della trasparenza e dell’integrità all’interno di organizzazioni di qualsiasi Stato, dimensione e assetto giuridico è la norma ISO 37001 “Anti-bribery management systems” (Sistemi di gestione anticorruzione), la quale si configura senza dubbio come una best practice per l’adozione di sistemi di prevenzione della corruzione, non si contrappone ad altri modelli organizzativi regolamentati dalle legislazioni nazionali dei singoli Stati e può essere presa come riferimento in ambito pubblico, privato e no profit. È un dato di fatto che l’informatizzazione dei processi e la digitalizzazione dei documenti rappresentano fattori determinanti per un’efficiente politica anti-corruttiva all’interno delle organizzazioni siano essi pubblici o privati.

L’Italia è al 42° posto su una classifica di 180 paesi nell’indice della percezione della corruzione 2023 secondo l’indice CPI (Indice di percezione della corruzione) di Trasparency International, l’organizzazione no profit internazionale per la lotta alla corruzione. La corruzione costa all’economia europea circa 950 miliardi di euro l’anno e a quella italiana almeno 237 miliardi l’anno, pari a circa il 13 per cento del Pil, e l’indagine rivela che in più di 10 anni la maggior parte dei Paesi non ha fatto progressi nell’affrontare il problema nel settore pubblico ma non solo.

È una zavorra pericolosissima che rischia di vanificare l’effetto delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza. In base a valutazioni recenti e studi dedicati, la corruzione ha effetti negativi economici, finanziari e sociali decisamente importanti, su tutte le attività pubbliche e private riducendo gli investimenti in beni e servizi, incrementando i costi degli stessi, causando nel tempo una riduzione dell’occupazione, dei redditi e dei consumi, determinando una contrazione delle entrate fiscali e una lievitazione dei costi in generale.

Secondo le stime del World economic forum (Wef), i costi generati dalla corruzione ammontano a 2.600 miliardi di dollari (5% del Pil mondiale) all’anno.

Si è calcolato che le risorse così dilapidate in Italia potrebbero risolvere le maggiori emergenze sociali: esse sono pari, infatti, a circa due volte il budget nazionale per la sanità pubblica; a dodici volte i fondi per le forze dell’ordine, a sedici volte gli stanziamenti per combattere la disoccupazione. Il risultato? Alimentare anche rischi per la tenuta sociale. Gli investimenti stranieri vengono allontanati dalla percezione di un’elevata corruzione, che, coniugata all’incertezza dei tempi di risposta da parte della burocrazia, di fatto equivale a una tassa occulta sul capitale investito.

Insomma, un Paese sempre meno appetibile per investimenti esteri significa meno sviluppo economico e meno crescita per la Nazione.Vi è comunque una buona e recentissima notizia che riguarda l’antiriciclaggio,(che come è noto riguarda chiunque commette o concorre a commettere un rato non colposo e impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione, appunto, anche di corruzione), il Parlamento dell’Unione Europea ha indicato una italiana, Bruna Szego alla guida della nuova Autorità Antiriciclaggio con sede a Francoforte, superando candidati della Germania e dell’Olanda.

Insomma, vi è molto, serio, lavoro da fare perché, come affermava Charles Caleb Colton, la corruzione è come una palla di neve, quando incomincia a rotolare può solo aumentare.