Donald Trump ha riacceso il dibattito sul burden-sharing Nato, un tema che in realtà affonda le sue radici nella storia delle relazioni transatlantiche fin dai primi momenti della Guerra fredda. Oggi l’Europa si trova di fronte a un bivio: aumentare gli investimenti o rischiare una riduzione del supporto Usa, con tutte le implicazioni strategiche che ne derivano

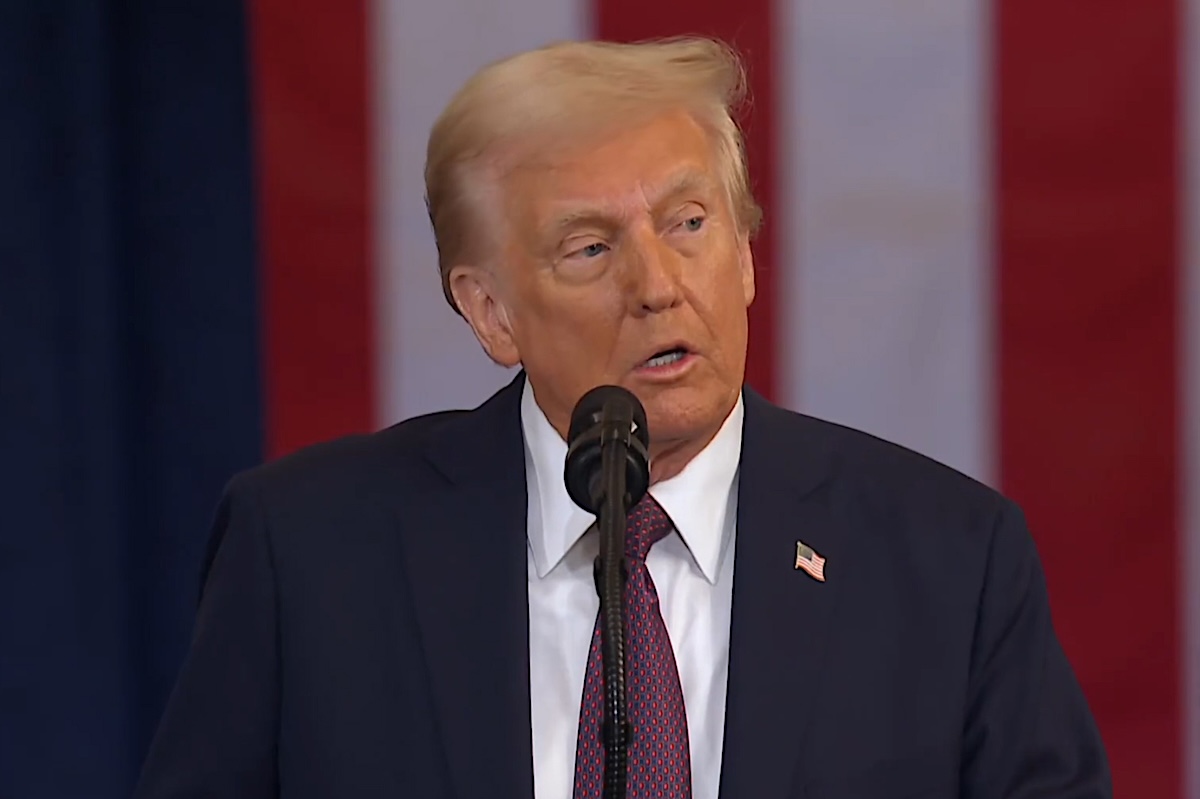

Mantenendo gli impegni elettorali, Trump ha ricordato in modo pressante agli alleati europei il legame tra la garanzia Usa in Europa e lo squilibro nelle spese per la difesa del Vecchio continente tra le due sponde dell’Atlantico. “Dovete spendere di più per la vostra difesa se volete che continuiamo a garantirvi la sicurezza.” Questo il sintetico messaggio che ha stimolato un dibattito – il burden-sharing NATO – di stretta attualità e di carattere prioritario tra le Nazioni Ue, circa i rischi di un disimpegno o ridimensionamento Usa dall’Alleanza Atlantica o di una mancata compensazione dei costi sostenuti dagli Stati Uniti.

Si può leggere come una provocazione di Trump, perlomeno nei toni ma non nei contenuti. Infatti, l’argomento da un lato è una constatazione delle nuove priorità globali americane nei confronti della Cina, dall’altro riprende una questione – la copertura dei costi – già evocata da precedenti amministrazioni che la istituzionalizzarono con Bonn 63 anni fa.

Negli anni Sessanta la Germania, entrata nella Nato nel 1955, godeva di un rapporto speciale con gli Usa, aveva un ruolo centrale nella strategia atlantica di contenimento del Patto di Varsavia. Berlino era il maggior contributore europeo alle forze della Nato, aveva l’obbligo, divenuto una prassi, di acquistare materiali militari Usa inquadrati in Offset commitment. Erano equivalenti al costo del mantenimento della 7^ armata Usa in Europa. Questi accordi bilaterali includevano altresì prestiti a tasso favorevole, l’impegno della Bundesbank all’acquisto di cinquecento milioni di dollari di titoli del Treasury e a non richiedere la conversione in oro delle riserve in dollari. La questione della copertura dei costi ritorna anche oggi alla ribalta.

Il Senato Usa nel 1969 con la risoluzione Reduction of US Forces stationed in Europa (all’epoca 372mila militari) mise a confronto l’enorme costo dell’impegno all’estero con i deficit della bilancia dei pagamenti e commerciali con Bonn, con cui negli anni 1962-1971 erano in vigore gli Offset commitment. Il procurement militare negli Usa corrispose a oltre cinque miliardi di dollari, quaranta miliardi oggi.

Nel 1974 il Congresso approvò l’emendamento Jackson-Nunn che indicava una riduzione delle truppe (Troop cost provision) proporzionale al deficit della bilancia dei pagamenti. Seguì nel 1979 il memorandum di Kissinger a Ford che risollevò la questione di una maggiore responsabilità e assunzione dei costi degli europei per la difesa, dando un’impostazione politica al burden-sharing incentrata sul miglioramento dei programmi (force improvement) e sull’aumento della spesa.

Uno studio dell’Istituto Universitario di Firenze nel 1997 sulle relazioni tra Stati Uniti e Germania dimostrò il legame tra politica monetaria e politica di sicurezza, e le implicazioni economiche e strategiche del costo della permanenza delle truppe statunitensi. L’offset commitment con la Germania, che corrispondeva a un terzo dell’export difesa americano, contribuì ampiamente alla riduzione del deficit durante l’amministrazione Kennedy, mentre McNamara minacciava ritiri delle truppe quando il governo tedesco era riluttante a pagare.

D’altra parte, all’epoca, fatta eccezione di Francia e Gran Bretagna dotate di capacità industriali autonome, tutti i Paesi della Nato disponevano in maggioranza di equipaggiamenti americani che divennero lo standard, come il carro armato M48 Patton. La Luftwaffe negli anni Cinquanta disponeva di 948 velivoli americani in gran parte della Serie F, negli anni Sessanta di ben 916 F104G Starfighter e 394 G.91 R-3/4 e -T italiani. Alla fine del decennio, con il passaggio della dottrina Nato dalla retaliation alla flexible response, la de-escalation policy comportò una graduale crescita delle forze convenzionali che necessitava di maggiori capacità. La Luftwaffe iniziò la sostituzione della flotta con l’acquisizione negli anni Settanta di 263 F4F/RF4E Phantom II e più avanti di Tornado.

Oggi è ampio il ventaglio di messaggi provenienti da Washington, dal ritiro dalla Nato a una parziale riduzione del proprio contingente in Europa, da un maggior supporto europeo a Kiev a incrementare gli investimenti dei Paesi europei della Nato dal 2% al 5% del Pil, anche riferendoli a prodotti americani. L’ipotesi di una parziale o graduale copertura dei costi del dispositivo militare Usa potrebbe forse intersecarsi con il dibattito in corso nella Ue, dove sul tavolo ci sono diverse ipotesi finanziarie, fino a cinquecento miliardi di euro in dieci anni per coprire le proprie esigenze operative. Un accordo all’interno della Ue con impegni concreti e un finanziamento comune per colmare lacune, e mantenere un adeguato livello di deterrenza, può senz’altro costituire una forza negoziale su questo e altri dossier prioritari per l’Europa.