Nel silenzio delle profondità oceaniche si gioca una partita geopolitica e industriale che potrebbe ridefinire gli equilibri globali: il deep sea mining. Mentre l’autorità Onu fatica a definire un quadro regolatorio condiviso, gli Stati Uniti rilanciano la loro sfida unilaterale alla governance dell’Unclos, nel tentativo di garantirsi risorse strategiche per transizione energetica e difesa. In questo quadro, l’Italia potrebbe ritagliarsi un nuovo spazio tra diplomazia e industria, alla luce del recente Piano del Mare. L’analisi dell’ammiraglio Fabio Caffio

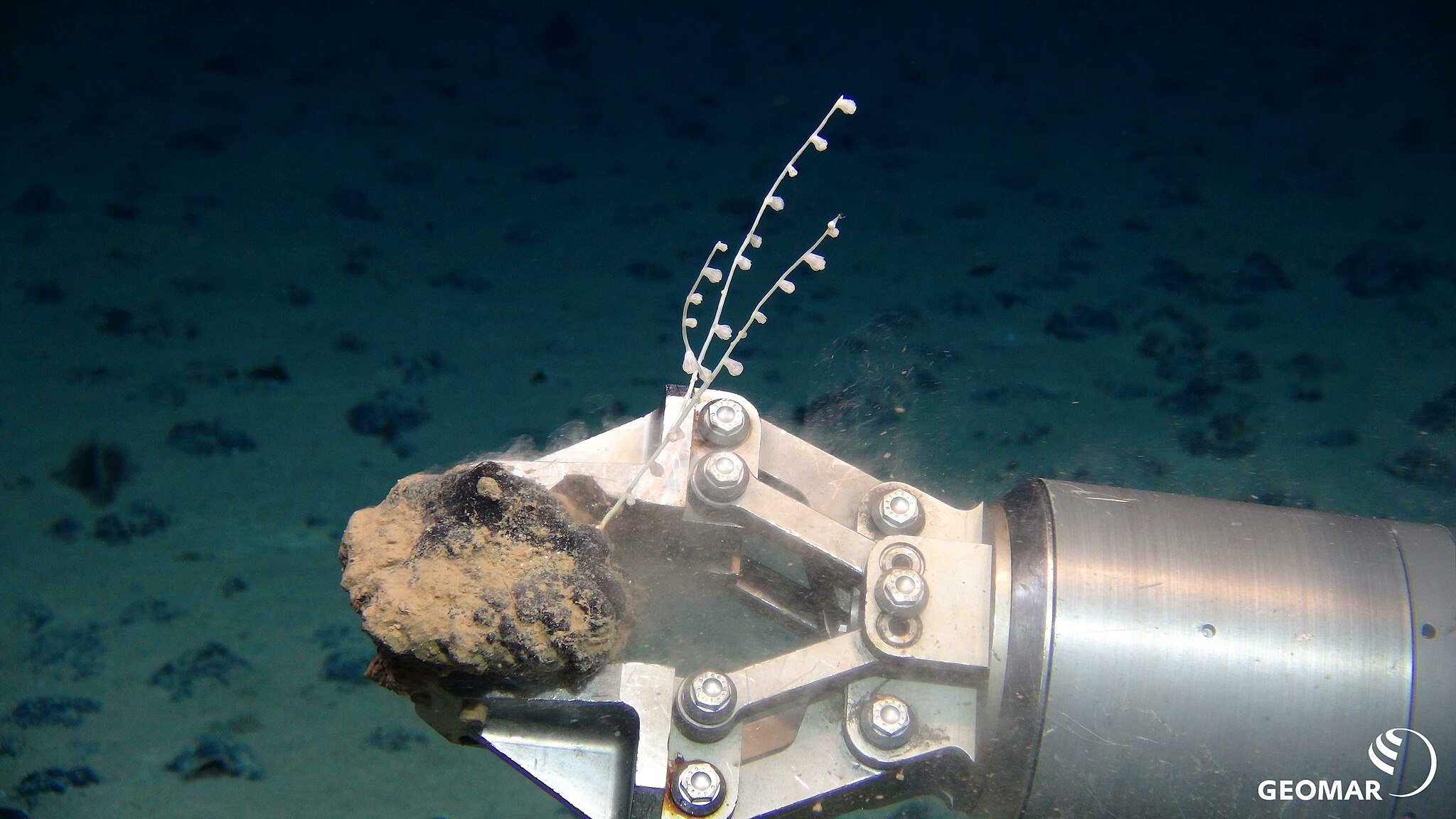

Un capitolo a sé dell’underwater è quello dell’estrazione dei minerali critici nelle acque profonde al di là delle zone di giurisdizione nazionale. Una partita è in corso tra chi vorrebbe imporre per fini ecologici una moratoria precauzionale all’estrazione di minerali come manganese, nickel, cobalto e rame contenuti in noduli polimetallici, e chi invece preme perché vengano riprese le attività di deep sea mining.

La governance dei fondali dell’Area internazionali dei fondi marini (l’Area) sottostanti l’alto mare è affidata dall’Unclos ad un’autorità delle Nazioni Unite (l’Autorità). Il presupposto è che le risorse minerarie ivi presenti costituiscano “patrimonio comune dell’umanità” e che nessuno Stato possa quindi liberamente sfruttarle. Gli Stati Uniti -che come noto non hanno ancora ratificato l’Unclos- vorrebbero ora operare unilateralmente nell’Area autorizzando, sulla base di una propria legge del 1980, la società canadese Metals Company. La mossa statunitense è determinata, nell’ambito delle politiche espansionistiche di Trump, dall’esigenza di acquisire posizioni di vantaggio nel settore dei materiali critici necessari alla transizione energetica ed all’industria militare. Va notato che la normativa statunitense (il Deep seabed hard mineral resources act), emanata ante Unclos, è improntata al principio del libero uso del mare, pur prevedendo misure di tutela ambientale. Peraltro, gli Usa hanno per anni condotto una battaglia perché fosse modificata l’Unclos nella parte in cui, per lo sfruttamento delle risorse dell’Area, privilegiava i Paesi in via di sviluppo a scapito di quelli industrializzati.

Il dinamismo di Washington contrasta ora con l’attuale posizione degli organi di governo dell’Autorità orientati a ridurre le attività nell’Area con un rigida regolamentazione estrattiva in chiave ecologista, non ancora emanata per inconciliabilità di opposte visioni. Il Segretario generale dell’Autorità ha recentemente assunto una dura presa di posizione contro gli Stati Uniti eccependo l’illegittimità di iniziative condotte al di fuori del regime dell’Unclos.

Ad essere maggiormente interessati al settore, sono da anni Cina, Russia, Giappone e Francia. Attualmente, le Isole di Cook e Nauru, posizionate come sono in prossimità di giacimenti di noduli, premono per essere autorizzati ad iniziarne l’estrazione. Altre piccole isole del Pacifico hanno invece aderito al gruppo di Paesi (tra cui c’è la Germania) che la osteggia. Sta di fatto che l’incertezza che contraddistingue il deep sea mining influenza in senso attendista le politiche di quei Paesi che vorrebbero/potrebbero svilupparlo nell’Area o nella propria piattaforma continentale. È questo il caso della Norvegia.

Anche l’Italia è cauta nell’assumere posizioni in materia, pur ricoprendo dal 1994 un ruolo di punta negli organi di governo dell’Autorità (Gruppo A) quale Paese più industrializzato e maggiormente importatore di minerali dell’Area. In realtà, la nostra presenza nell’Autorità fotografa una situazione di trent’anni fa quando l’economia italiana, molto più sviluppata di oggi, guardava con attenzione alle attività minerarie nell’Area. In quel periodo – grazie all’Eni, al tempo a partecipazione statale – eravamo tra gli Stati aventi titoli preferenziali a sfruttare le risorse dell’Area come “investitori pionieri”. Ne fa fede la nostra regolamentazione (L. 41-1985 e Dpr. 200-1988) emanata prima dell’entrata in vigore dell’Unclos.

La sfida lanciata dagli Usa all’inerzia dell’Autorità nel disciplinare le attività nell’Area, ci offre ora la possibilità di dare maggiore spessore alla nostra presenza nell’Autorità, sia mediando al suo interno, sia rilanciando la politica industriale nel settore dell’estrazione delle risorse naturali marine. Questa è negli ultimi tempi limitata ad attività di supporto tecnologico e ricerca scientifica.

D’altronde il Piano del Mare emanato dalla Presidenza del consiglio nell’ottobre 2023 sul punto (para 2.11.3) sembra già indicare la strada laddove dice: “Ancora assente dal novero degli Stati detentori di concessioni di esplorazione, propedeutici al futuro sfruttamento, anche l’Italia dovrà valutare nel breve-medio termine l’opportunità di dotarsi della normativa richiesta dall’Autorità per partecipare alle attività di sfruttamento e di creare le condizioni affinché questa sfida tecnologica, finanziaria e industriale possa essere condivisa dalle aziende italiane secondo un approccio precauzionale basato sul minimo impatto sugli ecosistemi marini”.