Nel Sahel, le donne occupano posizioni centrali tanto nei circuiti informali che finanziano il terrorismo quanto nei percorsi di prevenzione e resilienza. Il loro ruolo, spesso trascurato, attraversa ambiti logistici, economici e sociali, contribuendo a rafforzare o indebolire le reti jihadiste. Tra fragilità strutturali e leadership emergenti, si definiscono nuove traiettorie per affrontare la radicalizzazione e promuovere una stabilità duratura. L’articolo di Laura Sabrina Martucci, preside del Master di Terrorismo presso l’università Aldo Moro di Bari ed Erika Monticone (Università degli Studi di Bari Aldo Moro)

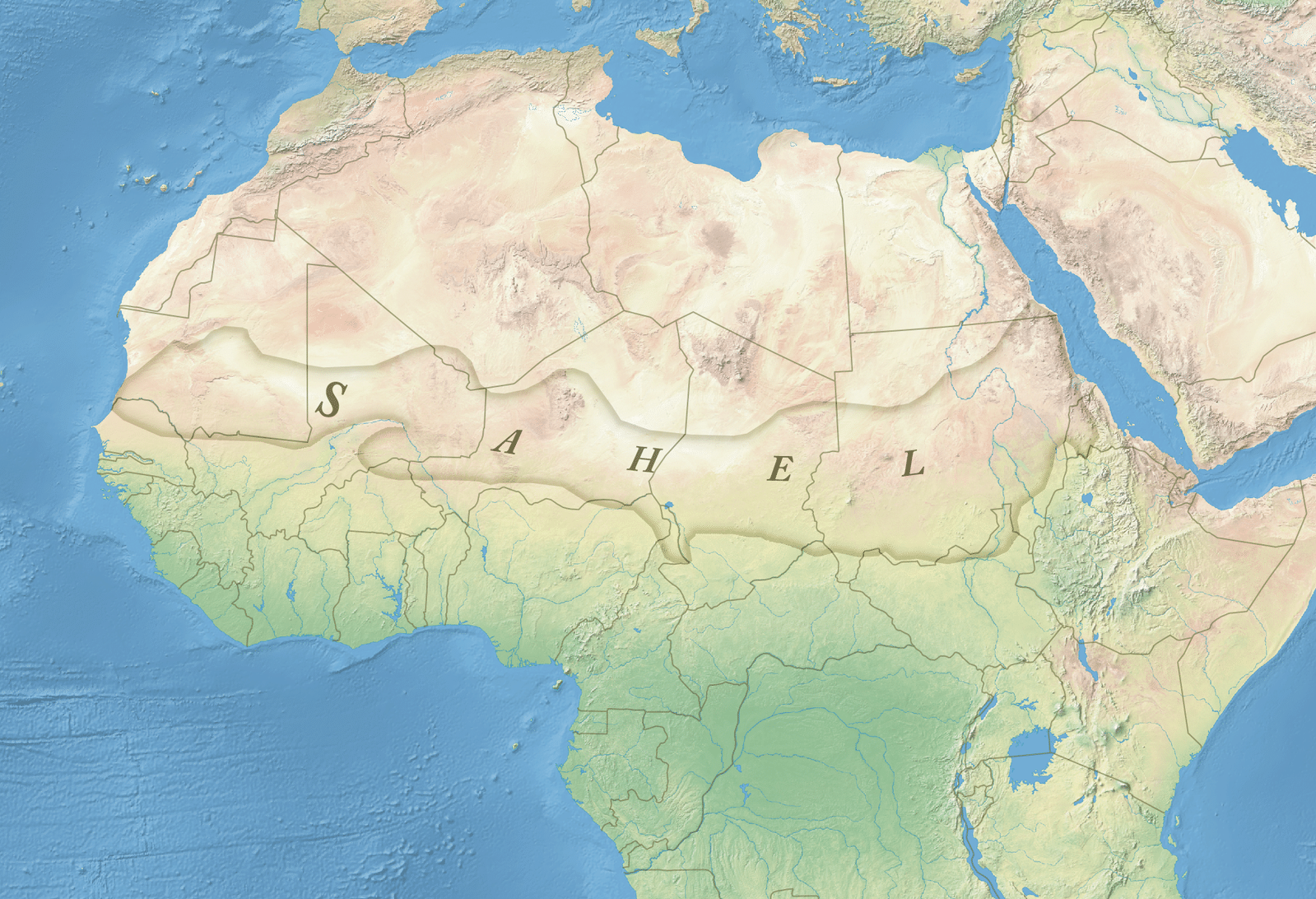

Nel contesto geopolitico africano contemporaneo, il Sahel si configura come una delle aree più instabili, epicentro di dinamiche terroristiche che minacciano la sicurezza regionale e internazionale. In questo scenario segnato da conflitti ibridi e transnazionali, il ruolo delle donne risulta fondamentale. Comprendere e contrastare il terrorismo saheliano richiede un’analisi multilivello che integri non solo aspetti di sicurezza, governance, fattori tribali e pressioni geopolitiche, ma anche le dimensioni di genere, variabili cruciali per comprendere la complessità dei fenomeni in atto.

Questo articolo propone una sintesi dei risultati di una più ampia ricerca condotta sul terrorismo in Sahel. Basata su un approccio interdisciplinare e su un’estesa attività di raccolta dati qualitativi, inclusi colloqui con donne impegnate sia a livello locale sia all’interno di organizzazioni internazionali quali FemWise-Africa e l’African Union, ha rivelato una realtà complessa e sfumata.

Nel contesto di crisi del Sahel, il ruolo delle donne si presenta in modo ambivalente e strategico. Pur essendo esposte a dinamiche di esclusione, frustrazione e impedimento sistemico alla parità di genere – condizioni che possono favorire la loro adesione alla narrazione jihadista – esse non sono soltanto vittime o militanti. Le donne partecipano attivamente sia ai meccanismi di radicalizzazione e supporto logistico ai gruppi armati, sia ai percorsi di prevenzione, resilienza e deradicalizzazione. Rappresentano attori chiave nella costruzione di nuove prospettive di sicurezza e stabilità locale.

Comprendere questi ruoli è essenziale per costruire risposte più efficaci, inclusive e sostenibili al terrorismo, agendo non solo sulla violenza visibile, ma anche sulle cause profonde che alimentano l’estremismo.

Molte donne assurgono a ruoli di ingranaggio nelle catene logistiche del terrorismo, sfruttando la minore esposizione ai controlli e la copertura offerta da ruoli tradizionalmente femminili per facilitare traffici e comunicazioni. Sono attiviste in una economia informale, che coniuga terrorismo e genere.

Nelle regioni transfrontaliere del Sahel e nelle zone minerarie di Houndé, Djibo e Yalgo in Burkina Faso, in quelle aurifere del corridoio Gourma-Tillabéri (tra Mali, Burkina e Niger), le economie informali legate al contrabbando e al traffico di risorse preziose rappresentano una componente strategica dei circuiti di finanziamento jihadista. In questi contesti, molte donne risultano coinvolte attivamente nelle catene di valore illegali, che vanno dal commercio dell’oro (orpaillage), alla distribuzione di carburante, fino al traffico di droghe leggere, medicinali contraffatti e prodotti afrodisiaci. Secondo un rapporto del Global Initiative Against Transnational Organized Crime, già nel 2023 oltre il 40% della manodopera femminile era impiegato in attività collaterali all’estrazione quali la cernita manuale, il trasporto e la vendita. Mentre lungo le rotte del carburante, contrabbandato tra la Nigeria settentrionale e il Niger, così come nei mercati informali di Zinder, Maradi, Gao, Mopti, Agadez e Dosso, le donne occupano, spesso, le posizioni terminali della filiera e operano come venditrici ambulanti, mediatrici e informatrici. Nel settore degli stupefacenti e dei prodotti farmaceutici contraffatti, soprattutto nella regione di Kidal (Mali), Tahoua (Niger) e nei quartieri di Maiduguri (Nigeria), le donne agiscono come micro-trafficanti, punti di smistamento, oppure intermediatrici locali. In queste reti, i gruppi jihadisti non si impongono necessariamente con la forza, piuttosto, si inseriscono in modo graduale e relazionale, stringendo alleanze e fornendo protezione, ottenendo in cambio informazioni logistiche, copertura sociale o rifornimenti. Il ruolo delle donne in questa forma di interazione tra criminalità organizzata e terrorismo è attivo e partecipativo e contribuisce alla capacitazione della minaccia terroristica regionale.

Non si tratta di una militarizzazione diretta, ma di una penetrazione sociale e funzionale in un contesto di microeconomie di sopravvivenza e descolarizzazione in cui le donne non sono necessariamente ideologicamente radicalizzate, ma agiscono per la causa radicale-eversiva; “non imbracciano fucili”, ma sono comunque artefici di legami di fiducia, ai margini dello Stato, lontano dai campi d’addestramento, in un mercato informale che favorisce il radicamento del jihadismo.

Accanto al coinvolgimento nei circuiti illegali, le donne sono sempre più riconosciute anche come attrici chiave nei processi di prevenzione e de-radicalizzazione. Iniziative promosse da organismi internazionali e regionali hanno dimostrato come il loro ruolo possa diventare decisivo nella costruzione di resilienza comunitaria.

Nel Sahel, l’UNICRI sta portando avanti programmi gender-sensitive per rafforzare il ruolo delle donne nella prevenzione dell’estremismo violento. Altre organizzazioni, come il Georgetown Institute for Women, Peace and Security, evidenziano come le donne, anche quando ex radicalizzate, possano assumere un ruolo positivo nella deradicalizzazione e riabilitazione attraverso programmi di sostegno familiare, counseling, advocacy e leadership comunitaria attraverso ruoli differenti: educatrici, mediatrici, figure di riferimento per reti sociali. Donne come Halima Yakoy Adam – ex attentatrice al mercato a Bol, in Ciad ora assistente legale – o Hamsatu Allamin – nota negoziatrice e pacificatrice tra militanti e forze di sicurezza in Nigeria – dimostrano come l’esperienza della violenza possa trasformarsi in attivismo e impegno civico, diventando una risorsa preziosa per le loro comunità.

Per contrastare il coinvolgimento delle donne nelle economie illegali e rafforzarne il contributo ai processi di pace, vanno promosse politiche strutturali e sistemiche orientate allo sviluppo locale – in particolare nei settori dell’educazione, dell’imprenditoria femminile e delle economie rurali – a sostenere un impegno concreto di effettiva partecipazione delle donne, su base di uguaglianza, in tutte le sfere della società.

Promovendo diritti, libertà fondamentali e inclusione si possono costruire percorsi sostenibili di emancipazione e stabilità e una più sapienziale e oggettiva percezione del loro ruolo nelle singole realtà sociali. In tal senso si muovono reti femminili già esistenti, che operano sul terreno con discrezione, ma anche con profonda conoscenza dei contesti locali, come le organizzazioni consultate nella ricerca. Si tratta di piattaforme e network che riuniscono facilitatrici del dialogo, promotrici sociali e punti di riferimento della collettività di tutto il continente. Sono impegnate su più fronti, oltre che nell’attuazione dell’Agenda ONU Women Pace and Security (WPS) o nelle azioni più sensibili e di frontiera della promozione della pace attraverso il dialogo interreligioso e il “perdono”, mosse dal programma dell’Alleanza delle Civiltà delle Nazioni Unite (UNAOC). Queste donne, grazie alla loro presenza capillare e al rapporto di fiducia con la società civile, le organizzazioni di base, le istituzioni iniziano a diventare interlocutrici fondamentali sia per comprendere meglio il fenomeno, sia per costruire soluzioni condivise e possibili.

Riconoscere la leadership delle donne africane come agenti del cambiamento e promuovere un dialogo paritario con le loro omologhe europee – alla base della nostra ricercAzione – significa costruire alleanze fondate sul rispetto identitario e sulla reciprocità. Queste reti rappresentano una risorsa concreta e promettente per il contrasto a terrorismo e criminalità: offrono strumenti operativi e relazionali in grado di produrre cambiamenti reali sostenibili nel tempo, più attenti alla complessità delle dimensioni sociali, all’attuazione dei diritti umani fondamentali.