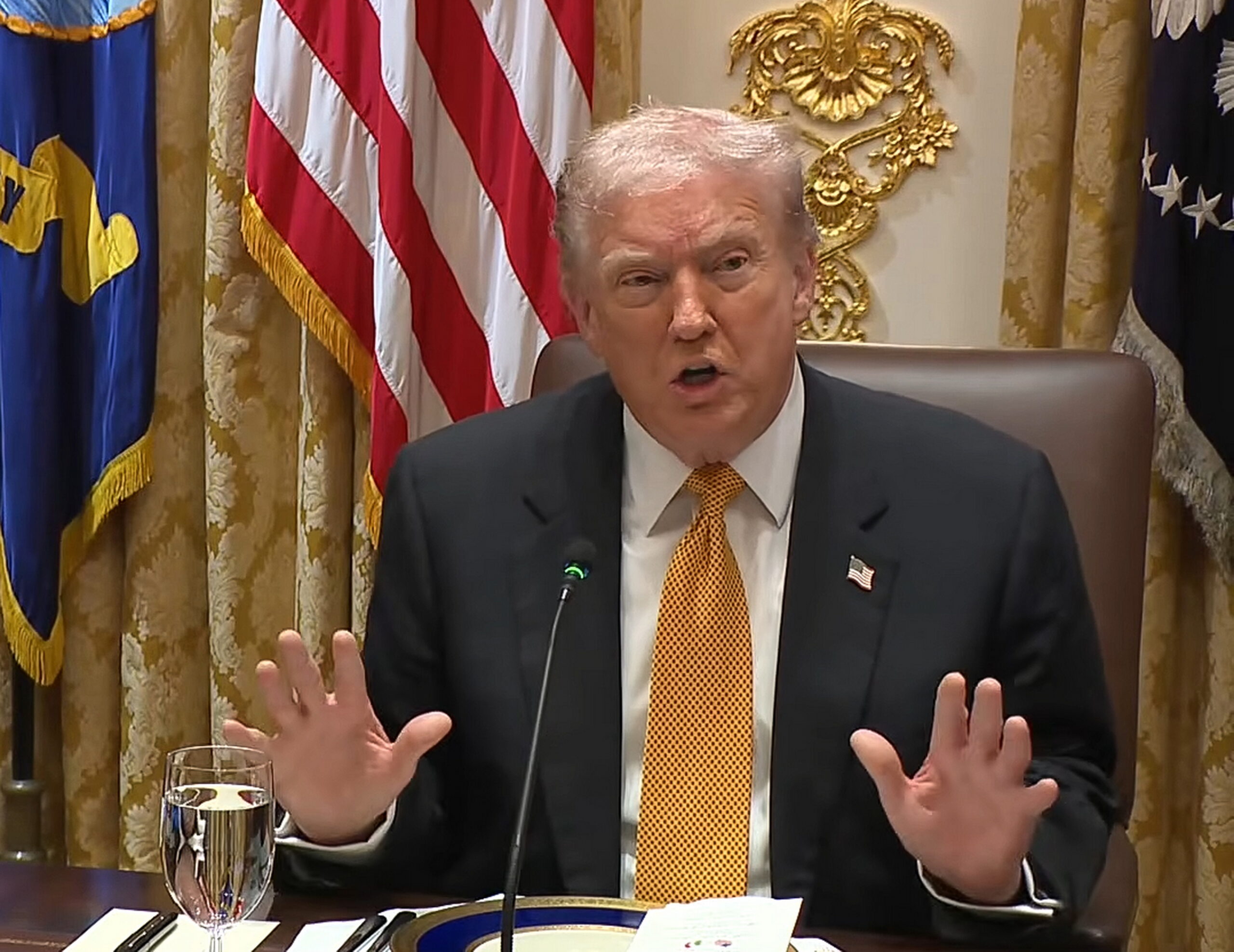

Distinguere Trump dagli Stati Uniti è necessario: il rapporto transatlantico non è in discussione, né può esserlo. Ma proprio per questo l’Europa non può limitarsi a confidare che tutto rientri, né a reagire in modo episodico. Deve assumersi una responsabilità politica propria. Ospitiamo l’opinione di Elisabetta Trenta, già ministro della Difesa del governo guidato da Giuseppe Conte

Arriva lo sceriffo, spara, amministra la “sua giustizia” e poi se ne va. Il sangue e il disordine restano, e travalicano i confini del saloon.

L’immagine può sembrare cruda, ma descrive bene il cambio di postura emerso con l’operazione statunitense in Venezuela. Il punto centrale non è soltanto l’obiettivo dell’azione, ma il metodo con cui viene perseguito: un modo diverso di affrontare le crisi internazionali che segna un salto di qualità nel rapporto tra forza, diritto e politica.

Il regime change imposto dall’esterno ha storicamente prodotto instabilità, raramente – se non mai – processi di stabilizzazione duratura. Iraq, Libia e Siria lo dimostrano con chiarezza. Anche quando esisteva un’opposizione interna, l’abbattimento forzato di un potere centrale, rispondente a interessi esterni, ha generato vuoti politici, frammentazione e crisi regionali. In passato, tuttavia, questi interventi erano almeno accompagnati da cornici giuridiche, democratiche o umanitarie che, pur mostrando limiti evidenti e ambiguità, mantenevano l’idea di un ordine internazionale fondato su regole condivise.

Oggi quella maschera viene progressivamente abbandonata. L’azione diretta è giustificata in nome della sicurezza nazionale: droga, criminalità, reti illegali, terrorismo. È una logica coerente con quanto esplicitato nella National Security Strategy dell’amministrazione Trump, nella quale la sicurezza degli Stati Uniti diventa il parametro prevalente, capace di assorbire e ridefinire ogni altro principio.

Non si tratta soltanto di retorica presidenziale. È un cambio di paradigma: la sicurezza nazionale diventa la giustificazione assoluta dell’intervento esterno, senza più la necessità di una legittimazione multilaterale o di un coordinamento internazionale strutturato. La distinzione tra conflitto armato, operazione speciale e azione di polizia internazionale tende a dissolversi, mentre la legittimità non deriva più dal diritto, ma dalla capacità di agire.

In questo quadro, definire il Venezuela uno Stato criminale non è un giudizio ideologico. Corruzione sistemica, collusioni tra apparati di sicurezza e reti criminali, traffici illeciti e legami con il terrorismo internazionale sono da tempo elementi strutturali del potere. Analisi pubblicate negli anni hanno documentato come il Paese sia divenuto una piattaforma per reti criminali transnazionali, comprese organizzazioni mediorientali e grandi cartelli latinoamericani, protetti o tollerati da settori dello Stato. Tutto questo conferma la natura mafiosa del regime.

Ma riconoscerlo non equivale a legittimare un intervento esterno unilaterale di sostituzione del governo in carica. Al contrario: proprio la dimensione criminale e transnazionale del fenomeno avrebbe richiesto più coordinamento internazionale e più diritto, non la loro sospensione. Anche perché, nonostante le dichiarazioni politiche, non siamo di fronte a una transizione governata: le forze armate non risultano paralizzate, l’ordine politico-militare interno resta in piedi e il rischio di destabilizzazione sistemica rimane elevato.

Il messaggio dell’operazione non è rivolto solo a Caracas. Parla alla Russia, segnalando che le sfere d’influenza non sono più una garanzia; parla all’Iran, spostando il confronto dal terreno delle sanzioni e dei negoziati a quello degli obiettivi; ma raggiunge anche l’Europa. Perché nella National Security Strategy americana non è una singola politica europea a essere messa in discussione, bensì l’insieme delle scelte su difesa, confini, energia e rapporti con Cina e Russia, valutate in funzione della sicurezza statunitense.

La storia insegna che un metodo che non riconosce limiti giuridici non riconosce nemmeno alleati permanenti. Quando il diritto viene sostituito dalla forza, le relazioni diventano reversibili e la fedeltà si misura sull’utilità del momento. È questa logica che dà senso al messaggio politico dell’operazione venezuelana, sullo sfondo di un confronto strategico più ampio con la Cina, mentre le crisi considerate “minori” vengono gestite per liberare spazio politico e strategico.

Se domani una richiesta di controllo sulla Groenlandia venisse giustificata in nome della sicurezza nazionale americana – come già dichiarato più volte – quale sarebbe la risposta europea? Non perché un simile scenario sia imminente, ma perché il metodo che oggi viene applicato altrove rende anche questa ipotesi pensabile. Quando la sicurezza diventa la giustificazione universale, non esistono più confini invalicabili, ma solo contesti più o meno convenienti.

Distinguere Trump dagli Stati Uniti è necessario: il rapporto transatlantico non è in discussione, né può esserlo. Ma proprio per questo l’Europa non può limitarsi a confidare che tutto rientri, né a reagire in modo episodico. Deve assumersi una responsabilità politica propria.

Se il mondo viene diviso nei cortili delle varie potenze, l’Europa rischia di restare la vigna: abbastanza vicina da essere attraversata, troppo divisa per essere riconosciuta come sovrana.

È qui che si gioca la vera partita. Non contro gli Stati Uniti, ma per l’Europa.