Il Dante raccontato dal regista è una grande opera maieutica, che, con un equilibrio ricercato, lavora come uno scultore rinascimentale per estrarre il poeta imprigionato nella nostra memoria, aggiungendovi il “suo”. La rubrica di Pino Pisicchio

Dante rimane incistato da qualche parte nella corteccia cerebrale di intere generazioni di italiani. Come una carezza da un tempo remoto che ancora ti passa sulla faccia, o come una specie di incubo freddo da mandare a memoria, o come il primo gesto “revisionista” compiuto da adulto con la curiosità di ficcare il naso in quell’immensità di parole e di immagini che sgorgano dalla sua poesia, scoprendo il sapore della bellezza, della filosofia, dell’umanità, della perfezione, Dante è in noi. Letterati (nel senso di provvisti almeno della licenza media inferiore) e illetterati (appunto, non provvisti). Come si fa allora, a scrivere, dipingere, poetare su e di Dante, senza rimanerne almeno bruciacchiati un po’? Occorre davvero essere immensi.

Che meraviglia, allora, non avere paura della grandezza, misurarsi con i giganti, senza scivolare nell’istituzionalismo richiamato da un monumento nazionale! Chi mai può farlo, con la grandezza necessaria che ti mette a riparo della banalità? Solo un maestro come Pupi Avati.

Che meraviglia, allora, non avere paura della grandezza, misurarsi con i giganti, senza scivolare nell’istituzionalismo richiamato da un monumento nazionale! Chi mai può farlo, con la grandezza necessaria che ti mette a riparo della banalità? Solo un maestro come Pupi Avati.

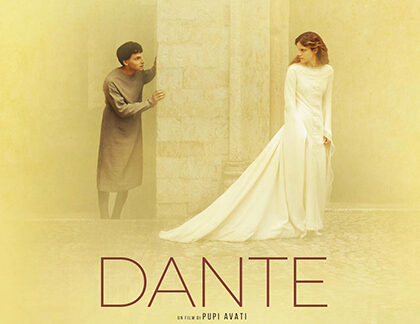

Il suo Dante è una grande opera maieutica, che, con un equilibrio ricercato, lavora come uno scultore rinascimentale per estrarre il poeta imprigionato nella nostra memoria, aggiungendovi il “suo”. Poteva essere un precipizio l’irrompere sulla scena del giovane e innamorato Alighieri (un Alessandro Sperduti in piena assonanza con l’intenzione dell’opera) che snocciola “tanto gentile e tanto onesta pare”, e invece s’incastona perfettamente, tra memoria scolastica e rielaborazione poetica del regista: un equilibrio difficile, ma che miracolosamente regge e non si frantuma.

Dante, dunque, è per Avati un viaggio che un altro gigante del Trecento, Boccaccio – che compie una straordinaria possessione di Castellitto (sembra capitare sul set da evi antichi) – fa da Firenze a Ravenna, l’itinerario d’esilio compiuto dal Poeta, per raggiungere la figlia Beatrice e consegnarle la richiesta di perdono di tutta la città insieme con un risarcimento in denaro. La narrazione usa, dunque, il topos del viaggio, partendo dal romanzo del regista, L’Alta Fantasia (Ed. Solferino, 2021), che prende avvio dall’ultimo momento del Poeta nella città dell’esilio e dal monastero delle Clarisse, dove vive suor Beatrice e dove un albero di mele selvatiche improvvisamente non riesce a dare più frutti.

È, dunque, un viaggio che somiglia ai grandi pellegrinaggi medievali, attraversando paesaggi umani in cui si alternano buone accoglienze e diffidenze, se non vere e proprie ostilità (perché l’opera dell’Alighieri non trova sempre condiscendenza, soprattutto nel clero) e paesaggi naturali, dolci e talvolta anche ostici, com’è ostico quel tempo lontano che Dante e altri geni, emanciparono dall’evo antico traghettandolo verso l’umanesimo e il rinascimento.

E tra i geni trecenteschi Pupi Avati sembra condividere con Giotto il rivoluzionario gusto della carnalità di un tempo intriso di violenza, che non fu certamente un monumento alla carità né alla ieraticità ultramondana rappresentata nell’agiografia pre-giottesca, ma si illuminò della luce sofferta dell’umano-troppo umano, fatto anche di maleodori e di sporcizia, di cadaveri e di città decadenti, così bene descritti da Alain Corbin e Piero Camporesi, e di umanità piena, prontamente accolta e restituita dal regista. In questo scenario s’incastonano gli episodi danteschi attraverso il racconto dei testimoni che Boccaccio incontra per tessere la storia umana del Genio, dicendo di Guido Cavalcanti, l’amico, dei dolori di distacchi prematuri, la madre e Beatrice, dell’esilio amaro.

Il lavoro di Avati è al tempo stesso rigoroso – si avverte l’eco di un confronto con dantisti e storici trecentisti, epoca peraltro, già frequentata con successo ne “I cavalieri che fecero l’impresa” del 2001”- e immaginifico. Accosta in punta di piedi e con cura amorevole il mito, pienamente consapevole che da quel genio, che concentra in sé tutti i saperi dell’epoca, sgorga davvero la nostra cultura, il nostro modo di concepire il mondo, oltre che la nostra lingua, ma restituisce la sua essenza ai contemporanei non attraverso gesti iconoclasti o inutilmente eccentrici.

Avati lascia intatto il mito, riconsegnandocelo con un “di più”: la realizzazione del film della massima maturità del regista. Il Dante è un’opera importante, che vede agire un cast di attori di grande affiatamento con Avati: da Haber (l’Abate di Vallombrosa), allo stesso Castellitto, da Erika Blank (Gemma Donati da anziana) a Leopoldo Mastelloni (Bonifacio VIII), da Gianni Cavina (Pietro Giarddino) a Michela Vukotic (la rigattiera), da Carlotta Gamba (la giovane Beatrice) a Valeria d’Obici ( suor Beatrice).

Esci dal cinema e ti domandi, alla fine, quanta parte di quel Castellitto/Boccaccio, che cerca Dante con una devozione filiale, può essere chiamata col nome di Pupi Avati.