Archivi

L'attacco di Grillo ai media

Beppe Grillo come Emmanuel Goldstein, il protagonista del celebre romanzo di George Orwell, ´1984´. A paragonarsi a lui direttamente Grillo, nel suo post intitolato ´Due minuti d´odio´ dove denuncia il trattamento riservato dai media al suo Movimento 5 stelle e lancia l´allarme rispetto a quella che ritiene "un´istigazione alla sua eliminazione fisica". Ma secondo il magistrato Gerardo D´Ambrosio, "non…

Trent'anni fa l'omicidio di Carlo Alberto Dalla Chiesa

Sono passati trent´anni da quel 3 settembre 1982, ma il ricordo del Generale Carlo Alberto dalla Chiesa, ucciso a colpi di kalashnikov insieme alla giovane moglie Emanuela Setti Carraro e all´agente di scorta Domenico Russo, è ancora vivo nella memoria dei siciliani. E a trent´anni dalla sua morte, questa mattina in via Isidoro Carini, luogo dell´omicidio di carlo Alberto Dalla…

Il mondo in rassegna

Dopo Tampa le luci della ribalta spettano ai democratici. Obama spera di ripetere i fasti del 2008 scrive il Washington Post ma dovrà ricucire le divisioni democratiche anche se il partito mostra una compattezza che non esibiva da decenni. Fa discutere la frattura con Al Gore con l´ecologia a dividere l’ex candidato del 2000 dal presidente in carica.Le Monde passa in rassegna la politica estera…

Earie 2012

L´iniziativa è della stessa “Luiss Guido Carli” e dell’Università di Roma “Tor Vergata". L’incontro annuale degli economisti industriali europei da tempo è divenuto una sorta di vertice mondiale della professione, in grado di attrarre i migliori specialisti di ogni continente. Quest’anno saranno presentati più di 400 lavori, oltre agli interventi di altissimo livello dei relatori invitati, provenienti, tra le altre, dalle…

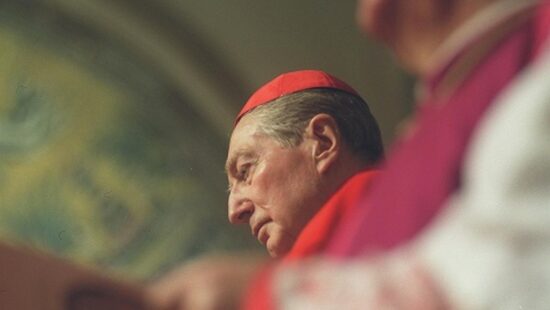

Chi era Carlo Maria Martini

Il cardinale Carlo Maria Martini, anima della corrente "riformista" della Chiesa cattolica, è morto nel pomeriggio all´età di 85 anni. Era nato a Torino il 15 febbraio 1927. Entrato nella Compagnia di Gesù nel 1944 a soli 17 anni, aveva studiato filosofia all´Aloisianum, lo studentato dei gesuiti di Gallarate, in provincia di Varese, dove ha vissuto anche gli ultimi quattro…

Verso il Movimento 12 stelle

La crisi di sovranità degli Stati ha conosciuto in Italia una declinazione ancora più forte, in questi anni, a causa di un particolare atteggiamento che la sua politica e il suo dibattito pubblico hanno conosciuto fin dagli anni Novanta. Una crisi politica, prima che economica, che ci ha condotto fin qui, con il pericolo di fallire, in tutti i sensi,…