#spread e #LeggeElettorale non facciano dimenticare i grandi temi che la #politica non deve dimenticare: #legalita, #sviluppo, #solidarieta´

Archivi

Il punto su Vatileaks. Verso la sentenza per Paolo Gabriele

Sarà nella seconda metà di questa settimana che verrà con tutta probabilità resa nota la sentenza che chiude la fase istruttoria del processo a Paolo Gabriele, l’assistente di Camera di Sua Santità accusato di aver trafugato e “girato” alla stampa dei documenti dall’appartamento papale e dalla segreteria di Stato. Sarà con tutte le probabilità un rinvio a giudizio. E tutte…

Londra2012, chi è il re dell’Olimpiade tra Bolt e Murray?

Il resto del mondo non ha dubbi e incorona Usain Bolt imperatore incontrastato delle Olimpiadi di Londra 2012 dedicando al vincitore dei 100 metri piani prime pagine, fotografie enormi e titoloni d’apertura. Ma per la Gran Bretagna ieri c’è stato anche un altro atleta, e per lo più di casa, a compiere l’impresa: Andy Murray, il tennista britannico che ha…

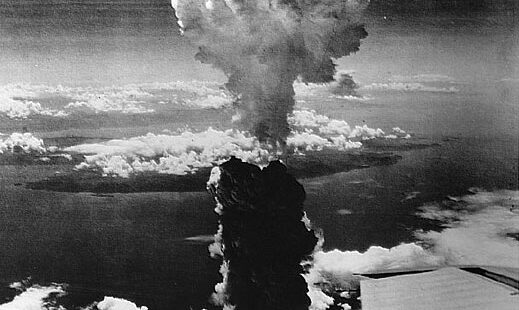

Hiroshima, 67 anni dopo

Decine di migliaia di persone hanno partecipato alla cerimonia di commemorazione del 67esimo anniversario della bomba atomica sganciata su Hiroshima, che si è svolta nel Memoriale della Pace della città giapponese. Alle 8.15 ora locale una campana ha dato il via al minuto di silenzio in memoria delle 140mila vittime del primo bombardamento nucleare della storia, al quale seguì il…

Curiosity atterra su Marte

La sonda della Nasa "Curiosity" è atterrata con successo sulla superficie di Marte, superando la fase ritenuta più critica della missione: lo ha reso noto la stessa agenzia spaziale statunitense. Dotato di sei ruote e dal peso di 900 chili, Curiosity - che ha inviato già una prima foto scattata subito dopo l´atterraggio - è infatti la sonda più…

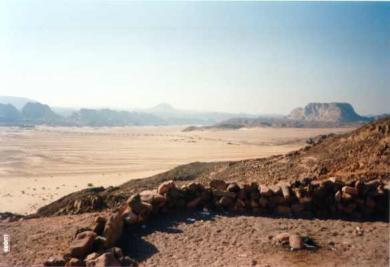

Cosa è successo ieri nel Sinai

Cinque membri del commando che ha attaccato ieri un posto di frontiera egiziano per infiltrarsi in territorio israeliano sono stati uccisi dalle forze di sicurezza dello Stato ebraico: lo hanno reso noto fonti dell´esercito israeliano. L’attacco L´assalto al posto di frontiera di Karm Abou Salem (Kerem Shalom in ebraico), tra Egitto e Israele, nei pressi di Gaza, ha avuto…

Usa, sparatoria in un tempio sikh: 7 morti

Sette persone, tra cui l´attentatore, sono morte in una sparatoria avvenuta ieri in un tempio sikh, vicino a Milwaukee. La strage, avvenuta a Oak Creek, in Wisconsin, sarà trattata come un episodio di "terrorismo interno". Lo ha dichiarato nel pomeriggio il capo della polizia di Oak Creek, John Edwards. Sarà quindi l´Fbi a guidare le indagini, per fare chiarezza sull´attentato…

New York Times: “Ma Bernanke e Draghi cosa stanno aspettando?

Quanto devono ancora peggiorare le condizioni prima che la Federal Reserve e la Banca centrale europea prendano nuove misure per supportare la crescita economica? È la domanda che si pone il New York Times nel suo editoriale di oggi "The Mañana Bankers”, all’indomani delle parole di Mario Draghi e del tanto consiglio direttivo della Bce. Il quotidiano Usa critica la decisione…

Arte d'estate, da Elisabetta II a Misia la regina di Parigi

Sfuggire al caldo romano con un weekend in Europa? Oltre a temperature sicuramente più basse Parigi, Berlino e Londra offrono una vasta gamma di scelte culturali. Certo non si è di fronte agli avvenimenti giganteschi e prestigiosi che accolgono i visitatori stranieri tra settembre e giugno ma per soddisfare piccole curiosità non c’è che l’imbarazzo della scelta. BerlinoPer esempio a Berlino è possibile…

#Usa2012 Il bilancio del Presidente Obama

Solo in quattro casi dal dopoguerra in poi un presidente americano in carica non è stato riconfermato. Se, quindi, osserviamo i precedenti storici Barack Obama dovrebbe essere tranquillo. Tuttavia il bilancio di questi quattro anni di presidenza si presenta tra luci e ombre, soprattutto per quanto riguarda l’economia, che sarà determinante più del passato nella corsa alla Casa Bianca 2012.…