E´ stato arrestato l´uomo chesi è barricato per alcune ore in un palazzo di Tottenham Court Road, nel centro di Londra, lo stabile dove ha sede l’Huffington Post. Aveva con sé quattro ostaggi. Lo riporta il sito internet della tv satellitare britannica Sky News. Il sospetto si chiama Michael Green e avrebbe una cinquantina di anni. Aeva una bombola del gas…

Archivi

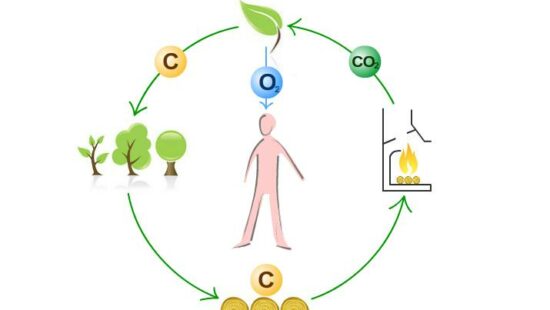

Un accordo per l'ambiente

L’intesa ha l’obiettivo di individuare le procedure di Carbon management di Palazzetti, attraverso la contabilizzazione delle emissioni di CO2, e rientra negli sforzi da sempre profusi dalla nostra azienda per rispondere all’esigenza di benessere del consumatore, nel pieno rispetto della natura La nostra azienda ha sottoscritto a Roma un accordo volontario con il ministero dell’Ambiente, finalizzato alla promozione di…

Sostenibilità? Non è pubblicità

La collaborazione tra la nostra azienda e il ministero dell’Ambiente è stata avviata con un accordo risalente all’aprile del 2009, che è stato poi rinnovato ed esteso lo scorso dicembre. Il contenuto e l’obiettivo di questa collaborazione è la promozione di iniziative dedicate alla valorizzazione della sostenibilità nella produzione di acque minerali. Un passo in linea con la storia e…

Un ponte sul Pacifico

Si prevede che la Cina superi gli Stati Uniti in termini di Pil nominale alla fine degli anni ‘20 di questo secolo: il sistema monetario mondiale sarà determinato dalla triade dollaro-euro-renminbi; se si mantiene il trend attuale, è possibile che la Cina raggiunga il livello di spese militari degli Stati Uniti già nel 2030. Per molti economisti, aumenterà anche il…

Nato, Rasmussen oggi in Italia. Verso una "smart defence"

Il segretario generale della Nato, Anders Fogh Rasmussen è oggi in visita a Roma, per incontri con il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, il presidente del Consiglio Mario Monti e il ministro della Difesa Giampaolo Di Paola. L´Italia è la seconda tappa di Rasmussen - ieri era a Madrid - in vista del summit dell´Alleanza Atlantica che si terrà a…

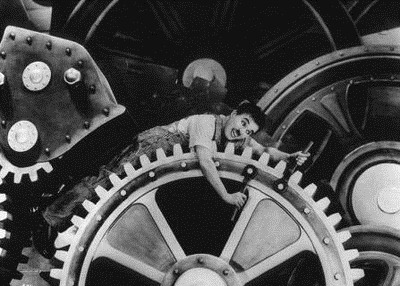

Tutto quello che avreste voluto sapere sulla crisi

La crisi economica degli ultimi anni, la più pesante dopo quella del ´29, ci ha consegnato un mondo diverso. Infatti, dopo la crisi finanziaria del 2007 ci sono stati il crac Lehman, i titoli tossici, i salvataggi di stato e la crisi dell’euro. Politici ed economisti, noti soprattutto per spiegare le crisi e non nel prevederle, si sono affannati nel…

Disperati mai. La voce degli imprenditori a Radio24

1500 lettere ricevute e messaggi drammatici. Sono le storie degli imprenditori italiani a cui Radio24 ha deciso di dar voce. L´iniziativa "Disperati Mai" è stata lanciata solo da una decina di giorni, ma i contributi hanno letteralmente sommerso la redazione, che ha deciso oggi di dedicare a questo argomento buona parte del palinsesto. Presentata questa mattina con l´editoriale di…

Tutti contro Grillo ma Feltri lo difende

Ieri due nuovi attacchi contro il guru del “Vaffa”. A sferrarli il leader dell’Italia dei Valori Antonio Di Pietro e il sindaco di Roma Gianni Alemanno. Due nuove voci che si uniscono al coro unanime contro il leader del movimento Cinque stelle tacciato di essere il campione della pericolosa deriva antipolitica dell’Italia. Ma c’è chi come sempre è abituato a…

The Economist fa arrabbiare Hollande

Botta e risposta tra Francois Hollande e il settimanale britannico The Economist: ieri il giornale ha definito "pericoloso" il candidato socialista all´Eliseo e oggi il responsabile della campagna elettorale di Hollande, Michel Sapin, ha bollato come "antifrancese e antisocialista" il giornale. In un editoriale intitolato ´Il pericoloso Monsieur Hollande”, pubblicato sul numero in edicola oggi, The Economist si è…

Sarkozy: "Non prendo ordini da Draghi"

"Non prendo ordini da Draghi, ragiono con la mia testa". Così il presidente uscente della Francia, Nicolas Sarkozy, rispondendo ieri ai microfoni di France 2 a Mario Draghi che aveva lanciato un invito alla crescita. Poi prosegue: "certo che serve la crescita, ma bisogna rimettere ordine nei conti pubblici". "Non è il governatore della Banca centrale che fissa il mio…