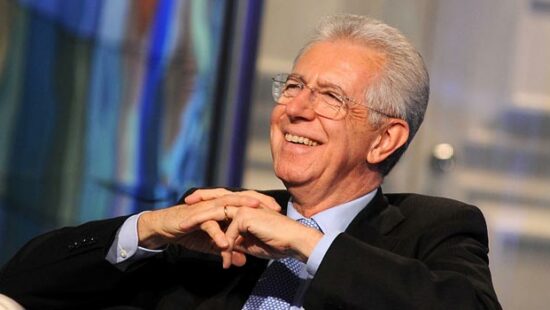

L’improvvisa irruzione nella scena politica del governo Monti e la determinazione con cui sta affrontando alcuni dei nodi fondamentali della crisi economico-finanziaria, dal fisco al mercato del lavoro, dalle grandi infrastrutture alla razionalizzazione della spesa, hanno determinato un generale rivolgimento degli equilibri politico-parlamentari. Le due alleanze contrapposte sono franate, forse definitivamente, di fronte alla squadra dei nuovi tecnocrati. Pd e…

Archivi

E Strauss fa il pieno senza anniversario

Dal 2009 non c’è alcuna ricorrenza per Richard Strauss, il compositore della Baviera (1864-1949) che più di altri seppe impregnare il teatro in musica della prima metà del Novecento. Ma questi sembrano essere gli “anni di Strauss”. Sempre in cartellone nei programmi delle maggiori formazioni di concerto (specialmente i suoi notissimi poemi sinfonici), sono state invece più rare le sue…

La differenza della leadership

Non è retorico auspicare che, in un tempo segnato da straordinari cambiamenti e conseguenti ragioni di insicurezza, i due grandi partiti popolari concorrano ad assumere le decisioni necessarie a produrre stabilità e crescita. Anche quando impongono discontinuità rispetto ai loro stessi comportamenti pregressi. Per il Popolo della libertà il governo Monti rappresenta da un lato la negazione di quel…

Inchiostri di aprile

Joseph S. Nye Jr. Smart power Laterza, pp. 323, euro 22 Joseph Nye cerca in questo libro prezioso di sottrarre il concetto di “soft power”, da lui proposto negli anni Novanta, alle interpretazioni parziali e alle ambiguità che si sono succedute nel corso del tempo. Lo fa tenendo a mente l’interesse nazionale americano, e non mancando di offrire ottimi spunti…

La necessità di cambiare il gioco

La nomina di Yoshihiko Noda a primo ministro del Giappone ha segnalato il passaggio da una leadership debole ad una più forte. Ma lo stesso si sarebbe potuto dire di tanti suoi predecessori nel momento in cui salirono al potere. Dopo le dimissioni di Koizumi nel settembre 2006, il Giappone ha conosciuto sei premier: Shinzo Abe, Yasuo Fukuda, Taro Aso,…

Fiori di carta

La chiave per intendere Qualcosa di scritto di Emanuele Trevi (Ponte alle Grazie, pp. 248 con 16 ill. a colori), un libro che elude qualsiasi classificazione di genere ed è continuamente spiazzante rispetto alle attese del lettore, si trova in un’esclamazione relegata in nota: «Ah, Novecento, quanto mi manchi!». Del resto, in apertura o quasi, Trevi aveva subito precisato che…

La palestra per “allenarsi” a cercare lavoro

Presentarsi ad un colloquio sapendo gestire stress, valorizzando le proprie competenze e usando le tecniche giuste sono strumenti che si apprendono? Secondo gli organizzatori del Synesis Forum, sì: mettendosi alla prova e allenandosi. Così giunta alla sua 22esima edizione, (www.synesisforum.it), ritorna martedì 24 aprile a Milano, dalle 9.30 alle 17, nella sede del Sole 24 Ore (viale Monte Rosa 91 –…

Letture Kosher di aprile

Memoria e vergogna sono due elementi cardine presenti sotto forma “persecutoria” nel primo romanzo e ora “inseparabili” nel secondo e ultimo volume de Il fuoco amico dei ricordi. Un audace dittico di Alessandro Piperno di recente arrivato in libreria. Una volta uniti i due volumi, seguendo l’originale (ma forse mancato) progetto editoriale, si crea un romanzo carnoso di pagine (900…

Ecoprogetti al vaglio del venture capital

In General electric siamo convinti che per trovare soluzioni davvero nuove e competitive si debba guardare all’esterno del perimetro aziendale e affidarsi, almeno in parte, alle intelligenze che nascono nel tessuto sociale, tra i giovani, le università, le imprese e i centri di ricerca. La joint venture che abbiamo lanciato in Europa con l’organizzazione no-profit Carbon Trust va in…

Aspettando la space car

Pensare i bisogni dell’Italia mi fa tornare in mente un famoso adagio del Tractatus logico-philosophicus di Ludwig Wittgenstein che in italiano recita così: “L’immagine è un modello della realtà”. In effetti, sebbene l’aforisma non faccia riferimento per niente alla politica, ma “solo” alla logica della scienza, sembra proprio che esprima a pennello il nostro male epocale, la nostra mancanza storica,…