Il valore documentale e di testimonianza delle immagini della decapitazione del giornalista americano James Foley – scomparso in Siria nel 2012 e giustiziato martedì dai soldati dell’IS – è indubbiamente potentissimo.

Tuttavia si è scatenata attorno a quelle stesse immagini una lunga polemica – più in Italia che in altri paesi, a dire il vero. Come se non guardare quel video potesse essere una forma di resistenza alla barbarie politica e mediale messa in scena dallo Stato Islamico. Può essere: fatto salvo che si tratta di un evento importante, ma cruento, e dunque le immagini sono altrettanto sanguinose; e fatto salvo pure che è normale in certi casi, che siano proprio le immagini a trasformarsi (per la natura stessa della vicenda) da forma a contenuto. Come fossero un “certificato per il futuro” dell’avvenimento – pensate alla caduta delle Torri Gemelle.

Resta che la discussione è parte della strategia media dello Stato Islamico (ahnoi!). Le storie più lette dai siti di lingua araba, sono attualmente quelle che riguardano le atrocità medioevali (violenze sessuali, rapimenti, decapitazioni) commesse dall’IS: poco importa se siano vere o no.

Anzi, molte sono state travisate – più o meno con dolo – dalla stampa occidentale e dalla condivisione compulsiva, ma hanno ottenuto lo stesso un enorme “successo di pubblico”. È il caso, per esempio, della storia che ha coinvolto l’ex segretario di Stato Hillary Clinton (probabile contender democratico per le presidenziali del 2016): di nuovo il libro di memorie “Hard Choices” finito al centro del mirino, quando diversi siti avevano pubblicato indiscrezioni che raccontavano che nelle pagine era inserito un capitolo su quando (e come) gli Stati Uniti assistettero la nascita dell’allora Isis come potenziale strumento di divisione del mondo arabo, piano che – secondo la storia – fu abortito per l’avvento delle Primavere arabe e prese poi una piega incontrollata. Niente di vero, ma questo non è bastato a fermare la fantasia e la trasmissione popolare della vicenda.

Tutta pubblicità per il Califfo, riprendendo un mantra deviato del marketing, volgarmente razionalizzabile nel “bene o male, purché se ne parli”. Lo stesso dicasi nel caso della circoncisione femminile forzata, della modifica dei versetti coranici, delle minacce di distruzione a la Mecca; notizie che nel tempo sono state raccolte sotto la colonna delle bufale, ma che sono passate dai principali quotidiani e siti di news di tutto il mondo. Una brutalità virale, che ha fatto il gioco dello Stato Islamico. Analogo il caso della sposa bambina – lo stesso sottoscritto c’era cascato (stavolta) anche avallato dalla diffusione su rispettabili giornali inglesi. Quella ragazzina in realtà non stava sposando un militante, ma la ricostruzione della vicenda ci ha restituito una verità ben diversa: la bambina, mentre recitava il Corano durante un concorso a Raqqa, si era sbagliata ed era scoppiata in un pianto imbarazzato, consolato da un membro dello Stato Islamico che faceva da conduttore dello pseudo-festival.

Serve una puntualizzazione: il discorso non vuole assolutamente cristallizzare l’immagine dell’IS e non vuole creare i presupposti per una sorta di scusante o di elevazione. Ha l’unica utilità di evocare passaggi noti, che hanno permesso al Califfato, pur nell’errore, di diffondersi ampiamente tra il pubblico mondiale. E si sa, che questa diffusione mediatica è un punto di forza del Califfo, anche (e soprattutto) come leva per il reclutamento di adepti in giro per il pianeta.

Un’altra di queste storie – che va molto in questi giorni anche grazie al facile complottismo diffuso – racconta di quando il senatore americano John McCain avrebbe incontrato l’attuale Califfo, all’epoca Abu Bakr al-Baghdadi: secondo la storia sarebbe un uomo della Cia, finito fuori controllo o – in base a successive e fantasiose deviazioni – ancora al soldo dell’agenzia, intento a procurare una guerra per compiacere le lobby militari e bla, bla, bla. La storia è falsa, completamente: tanto che il giornalista libanese Hadib Battah che l’aveva messa in giro (chissà se in buona o cattiva fede) con allegata foto-testimonianza, è stato smentito da uno dei soggetti ritratti in quella stessa foto – quegli uomini sarebbero combattenti del Free Syrian Army, di un contingente denominato Northern Storm, e addirittura alcuni sarebbero stati uccisi proprio dall’IS, durante scontri tra ribelli.

La potenza mediale dello Stato Islamico, è stata anche in questo: nel far costruire attorno a sé una serie di storie di orrore (e suggestione), molte non vere, ma che comunque hanno contribuito alla creazione del mito.

Tutto questo è stato possibile, sia per l’istintività e l’impulsiva voglia di condivisione della stampa occidentale – quasi fosse una gara a chi pubblica prima la notizia più spaventosa -, sia per l’efficiente organizzazione del reparto social media strategy dell’IS.

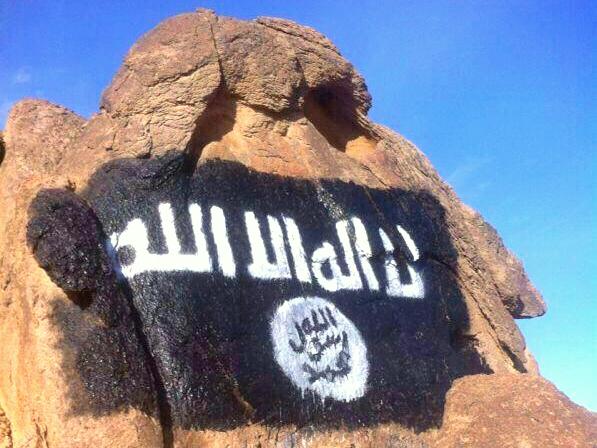

Per ogni social network (Facebook, Twitter, Youtube) c’è un “moderatore”, per ogni provincia dello Stato (le Wilayah) c’è un account che trasmette solo notizie inerenti alle attività dell’IS in quel determinato territorio. Ma oltre ai funzionari ufficiali, ci sono centinaia di account privati, seguiti da migliaia di utenti, che pubblicano continuamente materiale e messaggi di propaganda. Tutto controllato da una regia centrale: quella di al-Furqan Media, ombrello mediatico del Dawlah, che invia continuamente in rete documentari di battaglie epiche e del mondo idilliaco – si fa per dire – del Califfato. (Al fianco di al-Furqan c’è Fursan Al-Balagh Media, che si occupa delle traduzioni per la diffusione globale del messaggio).

Il 9 agosto un utente simpatizzante dello Stato Islamico era stato il primo a retwittatare un’immagine in cui si vedeva il display di uno smartphone con su la bandiera dell’IS, davanti alla Casa Bianca. #AMessageFromIsisToUs era stato l’hashtag, diventato virale in breve tempo, così come virale era diventata l’immagine. Probabilmente una semplice provocazione, niente di più, ma la strategia social del Califfato l’aveva resa globale.

E l’importanza che la teocrazia di Baghdadi, così medioevale eppure così tecnologica, attribuisce all’aspetto mediatico del marketing – soprattutto quello nei social network – è tutta nella scelta della trasmissione al mondo del lascito iconografico del Califfo, lui in persona. Il 4 luglio uscirono prima alcuni tweet che riprendevano il Khalifa Ibrahim nella Moschea di Mosul, e poi il video integrale del sermone – quando già ormai il Califfo era un affare globale.

Prima le immagini, virali; poi i contenuti.