Ogni Congresso del Partito comunista cinese si snoda attraverso più piani, e il Diciannovesimo Congresso che si è concluso da poco non fa eccezioni.

Il primo, quello dell’apparenza, è un piano statico. Il Congresso è senza dubbio il summit politico più coreografato del pianeta, mezzo rituale e mezzo show, una cerimonia dove ogni dettaglio – le espressioni dei leader, i completi dei commessi, la posizione dei delegati delle minoranze etniche nell’emiciclo, i regolamenti sugli scatti ufficiali a tot di luce e tot di esposizione – è stato studiato per trasmettere solennità: ecco la gerarchia, siamo il vertice del Partito, il Partito è tutto.

In mancanza di un processo decisionale trasparente, gli osservatori esterni si sono abituati a trarre da questi dettagli elementi di analisi più o meno congrui: lo scranno nel quale viene collocato il tale dirigente della tale provincia può essere interpretato come il segnale di una promozione o di uno stallo nella carriera, e se il Congresso stesso – in definitiva – non è che il precipitato finale di decisioni adottate a porte chiuse mesi o anche anni prima sulla base di alchimie opache e rapporti di forza occulti, perfino una scena banale come il Grande Vecchio Jiang Zemin che controlla dieci volte l’orologio nel corso delle tre ore di discorso del leader massimo Xi Jinping finisce col diventare una notizia rilevante. Il Potere è tantopiù onnipresente quanto più è elusivo, e lascia giornalisti e analisti ad accapigliarsi su fattoidi e brandelli di informazioni per provare a trarre un senso dalla liturgia alla quale stanno assistendo.

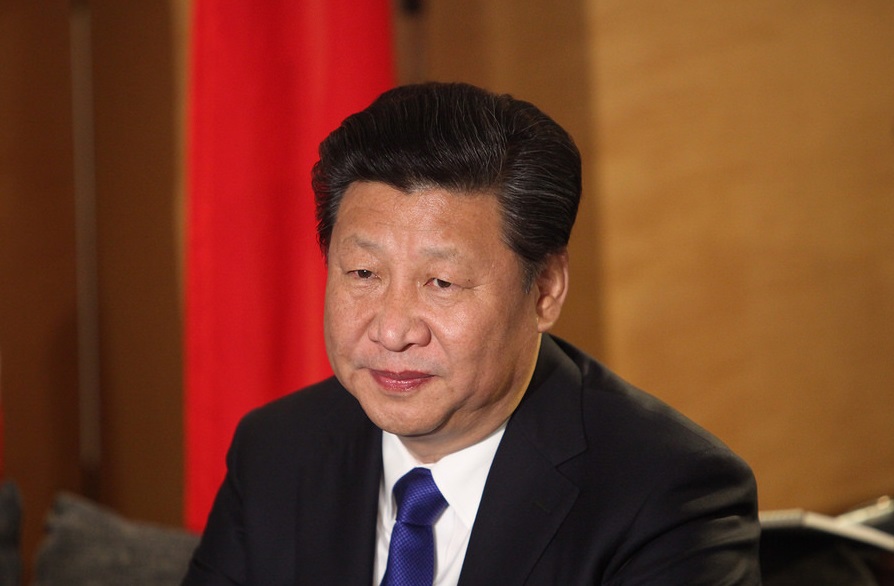

Ma le letture del Congresso non si basano solo su allusioni e processi divinatori, e incrociando il piano statico con quello più plastico dei dettagli, con le formule più ricorrenti nei discorsi e nei documenti ufficiali e con fatti provenienti dalle fonti meno sbilanciate diventa possibile azzardare qualche scenario. Sì, Xi Jinping è entrato nello Statuto del Partito con la sua dottrina politica mentre è ancora in vita e ancora al potere, in una mossa il cui unico precedente finora era stato incarnato da Mao Zedong.

Sì, Xi Jinping ha infranto la prassi di designare un erede in uso nell’ultimo trentennio, il che spalanca prospettive completamente nuove su quanto accadrà al Congresso del 2022.

Sì, il nuovo Comitato Permanente del Politburo – il gotha della leadership composto da 7 persone – è stato riformato con cinque nuovi elementi la cui caratteristica principale sembrerebbe la vicinanza a Xi e l’inadeguatezza a succedergli per sopraggiunti limiti d’età, e di cui il personaggio più interessante appare forse Wang Huning, il teorico dell’ideologia del ‘Nuovo Autoritarismo’.

Tutte queste chiavi di lettura stanno riempiendo i commenti di giornali e tv in queste ore, ma la Cina di Xi Jinping nel periodo 2018-2023, come sarà? E come si muoverà sui quadranti internazionali? Una prima chiave ce la fornisce lo stesso Xi Jinping: prepariamoci a una nuova era.

LA NUOVA ERA

Nei suoi discorsi Xi Jinping ha descritto la storia cinese dal 1949 a oggi in due periodi, un primo trentennio che coincide con la presa del potere da parte del Partito guidato da Mao Zedong e con la fine di invasioni straniere e guerra civile, e un secondo trentennio costituito dalle aperture economiche di Deng Xiaoping.

Le tre ore e passa di discorso all’apertura del Congresso sono servite a Xi per chiarire che se Mao ha reso la Cina indipendente e Deng l’ha resa ricca, la sua visione consiste nel renderla di nuovo forte, aprendo i cancelli alla “nuova era”, una formula che non a caso è stata scolpita nello Statuto del Partito sotto l’etichetta di “Pensiero di Xi Jinping”.

Quali saranno le caratteristiche di questa Nuova Era? Possiamo provare ad azzardare alcune ipotesi sulla base delle parole e delle formule più utilizzate negli ultimi anni e consacrate al Congresso. Sul piano interno dell’orizzonte culturale, due delle formule più appariscenti sembrano “Shuāng Yiliù” (双一流), ossia “Doppia iniziativa di prima classe”, un progetto che punta a trasformare un folto gruppo di università cinesi in atenei di eccellenza a livello globale, e “Wénhuà zìxìn” (文化自信), cioè “Sicurezza Culturale”, il richiamo rivolto a pensatori e artisti per veicolare valori cinesi nelle loro opere. Insomma, prepariamoci a studi accademici e innovazioni – ma anche libri, film e opere di intrattenimento – sempre più Made in Beijing e sempre più diretti anche alle platee internazionali.

L’offensiva economica coincide con il piano “Zhōngguò zhìzào 2025” (中国制造2025), ossia “Made in China 2025”, con il quale bisogna realizzare il sogno ultradecennale di staccare la produzione cinese dal basso costo proiettandola verso fasce di consumo più alte, sia per rafforzare il mercato interno che per l’export. A questo indirizzo di ampio orizzonte fanno da corollario altre formule come “Spirito dell’Artigiano” e “Talento innovativo e imprenditoriale”, da conciliare però con una leadership che non si sta mostrando esattamente disposta a lasciare briglie sciolte agli ‘animal spirits’ dei capitalisti più spregiudicati: nella sua indiscriminata campagna anticorruzione degli ultimi cinque anni, l’amministrazione Xi Jinping si è distinta per una caccia agli imprenditori più in vista come Xiao Jianhua e Wu Xiaohui, spariti dalla circolazione ormai da mesi. In una nazione che oggi conta almeno 647 miliardari in dollari, il Partito sembra deciso a mantenere il ruolo di mazziere dell’economia, contrastando soprattutto le malsane commistioni tra governi locali, banche e impresa che hanno generato pericolose esposizioni degli istituti di credito.

Infine, le parole più utilizzate ci segnalano di osservare con attenzione un’altra fondamentale roccaforte del potere cinese: l’Esercito Popolare di Liberazione. Formule come “Jiān-20 zhàndòujī” (“J-20 Stealth Fighter”) e “Guóchǎn hángmǔ” (“Portaerei costruita in patria”), e soprattutto la consacrazione della supremazia del Partito sull’esercito espressa nello stesso Statuto, indicano come la modernizzazione delle forze armate decisa da Xi Jinping passa attraverso una riduzione del loro ruolo nell’economia e un aumento delle sue capacità di proiezione. Negli ultimi mesi abbiamo assistito a eventi che fino a qualche anno fa sembravano irrealistici come l’apertura di una base cinese a Gibuti, nel Corno d’Africa: dobbiamo abituarci a una Pechino sempre più coinvolta in scenari e missioni internazionali? E come si concilia questa visione con la politica estera cinese della nuova era?

LE COMPAGNIE CINESI D’OCCIDENTE

Partiamo da due formule che sembrano riassumere l’atteggiamento di Pechino verso il resto del mondo, a cominciare dagli Usa: “Xīnxíng dàguó guānxì” (“新型大国关系”) sta per “Nuovo tipo di rapporto tra potenze principali”, è stata consacrata da Xi durante il suo viaggio negli Stati Uniti del 2013 e indica – secondo molti osservatori – una sfida alla mentalità da Guerra Fredda e alla cosiddetta “Trappola di Tucidide”, che vede una superpotenza consolidata entrare necessariamente in conflitto con quella emergente. Un importante studioso come Cheng Li sottolinea che non tutti i leader cinesi condividono questa visione rosea e molti credono a una cospirazione americana per bloccare l’ascesa di Pechino, ma la formula “Lìyì gòngtóngtǐ” (“利益共同体”), “Comunità di interessi condivisi”, sembra adottata a completamento della prima.

Come può coincidere questo indirizzo con il vero o presunto isolazionismo ai tempi dell’amministrazione Trump e con la questione nordcoreana ancora in sospeso? Tra sanzioni e moniti, Pechino si dimostra ogni giorno più fredda nei confronti del vecchio alleato di Pyongyang, ed è stata ricambiata con un messaggio di auguri più stringato del solito all’apertura del Congresso, ma per proiettare la politica estera cinese su quadranti più ampi occorre esaminare altre formule, che corrono di pari passo con l’economia e l’export: al di là della “Belt and Road Initiative”, la Nuova Via della Seta analizzata e sviscerata ormai ovunque, va sottolineata un’espressione che la completa e la estende, ossia “21 Shìjì hǎishàng sīchóu zhī lù” (“Via della Seta Marittima del Ventunesimo Secolo”), a indicare che l’immensa rete di infrastrutture terrestri globali progettata da Pechino (di cui alcuni scettici minimizzano la portata effettiva) prevede anche un completamento sui sette mari.

Infrastrutture, rotte, linee di trasporto e di comunicazione capaci di muovere merci e anche di aumentare la sfera d’influenza cinese in giro per il pianeta: è quello che sta avvenendo a Gibuti, nel porto pakistano di Gwadar e nel Pireo di Atene, ma anche – in maniera decisamente più sinistra, secondo i media locali – nel quadrante dell’Australasia, dove le autorità australiane avrebbero individuato la mano di Pechino dietro i finanziamenti concessi a politici nazionali da due uomini d’affari di origine cinese come Huang Xiangmo e Chau Chak Wing , in cambio di una posizione morbida sugli interessi del Dragone nel Mar Cinese Meridionale. Preoccupazioni simili sono state espresse in Nuova Zelanda, che condivide con l’Australia una normativa molto rilassata sui finanziamenti politici provenienti dall’estero.

Tra finanziamenti veri o presunti a politici amici e acquisizioni più o meno ostili all’estero, secondo studiosi come Parag Khanna il binario parallelo spinta commerciale/aumento della capacità di proiezione suggerisce per l’ascesa cinese un modello che si discosta tanto dalla Pax Americana che dal dominio britannico dei mari nel Diciannovesimo Secolo, e conduce direttamente in un luogo inaspettato, Amsterdam: non era forse l’Impero Olandese a essere strutturato in enclaves più funzionali al commercio che al controllo territoriale?

Se questa chiave fosse corretta, allora dovremmo prepararci alla nascita di nuovi attori adatti alla nuova era tracciata da Xi Jinping: le “Compagnie Cinesi d’Occidente”.

E forse all’orizzonte se ne intravede già più d’una.