Poche settimane fa il prof. Alberto Brandani, toscano, in una splendida sintesi ha voluto ricordare su Formiche.net il Professore, il Senatore della Repubblica, il presidente del Consiglio, il presidente del Senato Amintore Fanfani, toscano anch’egli, di Arezzo, evidenziandone le capacità di uomo politico e di governo, di statista, di realizzatore di progetti riformatori coerenti con le necessità del Paese, con il comune sentire degli italiani.

L’impegno politico di Fanfani non può essere disgiunto da quello di don Giuseppe Dossetti, che con Giorgio La Pira e Giuseppe Lazzati animarono il gruppo di Civitas Humana o dei “professorini”, come li chiamava De Gasperi, o della “comunità del porcellino”, nomignolo derivante dalla coabitazione dei quattro in via della Chiesa Nuova a Roma con altri amici cattolici durante la Costituente. I quattro professorini si conobbero a Milano all’Università Cattolica di Padre Gemelli e con questi e con il prof. Padovani iniziarono un dialogo fecondo con docenti e assistenti della Cattolica, tendente alla rielaborazione del pensiero alla luce della crisi della società italiana e della inadeguatezza della cultura cattolica di fronte ai gravi problemi della società civile. Il tratto comune del gruppo era una forte vocazione all’apostolato. Ognuno però sosteneva una tesi diversa sul piano della prassi, come direbbero i marxiani. Chi rimase legato a valide prospettive di concreto impegno cristiano nella politica fu Amintore Fanfani, sin dalla sua prima esperienza nel 1945 quale responsabile SPES (Propaganda e Studi) della DC di Alcide De Gasperi. Egli riteneva l’organizzazione degli “uomini di buona volontà”, illuminati dalla scienza, l’unico percorso possibile per attivare una presenza politica dei cattolici nella vita pubblica in una società profondamente in crisi. Era dell’avviso che bisognava agire, dando coscienza ai cattolici degli indistruttibili principi cristiani, ma nello stesso tempo era necessario che s’impadronissero della tecnica sociale moderna. Nella lotta al comunismo si distingueva dai vecchi popolari, ancora legati ad un anticomunismo viscerale e pregiudiziale. Fanfani aveva capito che il PCI di Togliatti andava combattuto sul piano delle cose concrete, solo così poteva essere intaccata la forza organizzativa di falce martello. E infatti, una volta al governo la sua azione politica fu diffusa e molto pratica: rimise in moto il processo produttivo, favorendo lo sviluppo attraverso il potenziamento dell’industria, la ripresa dell’agricoltura, il piano a sostegno della edilizia popolare. Memorabile quest’ultimo per le ingenti risorse investite, che agevolò un vasto impiego di mano d’opera, specializzata e generica. Il piano Fanfani del 1949 gestito dall’INA-Casa permise l’ingresso ufficiale nella logica dei diritti, attraverso la proprietà, di italiani che fino ad allora ne erano rimasti fuori del tutto. Le politiche sociali, sempre all’attenzione dello statista democristiano, dovevano essere finalizzate all’ampliamento dei diritti di libertà, ma anche a far diventare cittadini veri, partecipi della vita dello Stato. Egli culturalmente ipotizzava e credeva in una terza via: il personalismo cristiano, che si poneva tra individualismo-capitalistico e collettivismo-marxista, e che considerava il cittadino non solo attraverso il voto, ma partecipe dei processi politici; il lavoratore partecipe del processo produttivo alla pari dell’imprenditore. La sua formazione e la sua conoscenza della scienza dell’economia, come sostrato all’azione politica, lo guidarono verso il potenziamento dell’industria di Stato funzionale a rafforzare quella privata in difficoltà nel mantenere i livelli di produzione e quindi incapace di assorbire mano d’opera, soprattutto al Sud. Lo Stato si faceva esso stesso datore di lavoro attraverso le Partecipazioni Statali, per risollevare le sorti dell’Italia in un momento di crisi post-bellica, cosa che portò don Sturzo ad aprire una dura polemica con l’Aretino per l’intervento diretto dello Stato in economia.

L’attuazione della legge di riforma agraria disegnata da Antonio Segni spettò a Fanfani, che nel 1955 ricopriva l’incarico al dicastero dell’agricoltura. I comunisti gli scatenarono contro fulmini e saette, perché per la prima volta i contadini del bracciantato si videro riconosciuti il diritto e la dignità di lavoratori della terra. Il timore del PCI stava nella certezza di perdere una buona fetta di voti della categoria, che tradizionalmente votava per il partito di Togliatti. Infatti, i nuovi piccoli proprietari della terra si legarono alla DC di Fanfani, che invece di promesse ed inviti ad evanescenti lotte per la conquista della terra ai contadini, l‘assegnò concretamente in proprietà. La tenacia, il coraggio, il dono della fede, testimoniato anche in solitudine, come nel caso della battaglia per il referendum sul divorzio, il valore della coerenza tra patrimonio ideale e la sua realizzazione con l’impegno personale fecero di Fanfani un personaggio carismatico che si affermò nella DC, ma anche nei confronti delle altre forze politiche parlamentari. Storici gli scontri con esponenti dell’opposizione. Fanfani in tutto quello che faceva metteva impegno e dedizione, fantasia e intelligenza, proprie di un organizzatore popolare. Fu così anche quando diventò segretario del partito nel 1954, raccogliendo il testimone dalle mani di Alcide De Gasperi. Incrementò i rapporti di amicizia con la Coldiretti che si legò sempre più alla causa democristiana, al punto da paragonarsi a quella che era la CGIL per il PCI. Organizzò uffici del partito con il compito di collegarsi alle più diverse realtà del mondo del lavoro, dai contadini agli artigiani, ai pescatori, alle madri contadine. Fanfani rinnovò il partito con l’idea di liberarlo da tutele e influenze di parroci e sagrestie. L’azione sociale per Fanfani, soprattutto a favore dei deboli, era prioritaria e la spiegò in occasione della presentazione del governo alle Camere nel gennaio 1954. Lo stato democratico in Italia si potrà salvare solo per una via: l’ingresso di “masse svelenite nel suo seno”, iniziando dai più bisognosi, assegnando loro pane, tetto e lavoro in modo da ricreare la fiducia verso la patria e verso lo Stato. E aggiunse: “Così intesi il piano casa come un vincolo rinnovato di solidarietà, un invito ai senza tetto a riconciliarsi con la società che li attende operosi controllori ed attori della sua vita e del suo progresso, così applicai la legge di riforma agraria, come un invito ai senza terra a riconciliarsi con la comunità nazionale che li attende anch’essi operosi controllori e attori della sua vita e del suo progresso”. Fanfani, tenace sostenitore della partecipazione dei cittadini alla vita dello Stato e dei lavoratori alla vita delle aziende era molto legato ad una sua convinzione, diventata poi regola di comportamento: “Non proteggere il lavoratore paternamente, ma chiamarlo fraternamente alla corresponsabilità della comunità nazionale”.

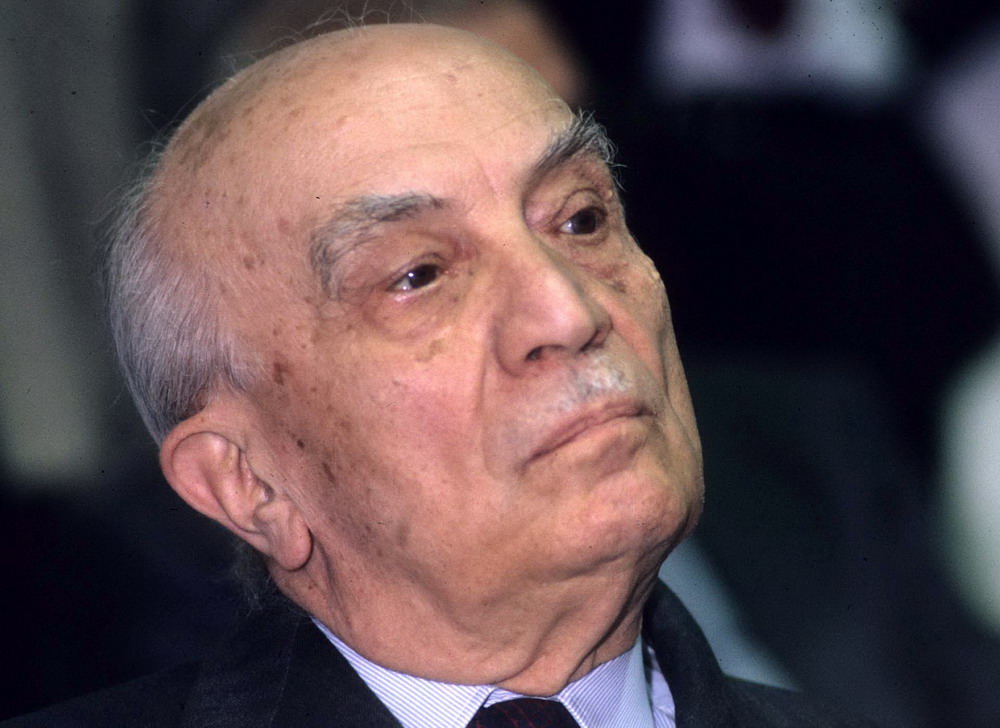

Amintore Fanfani, cavallo di razza

Di