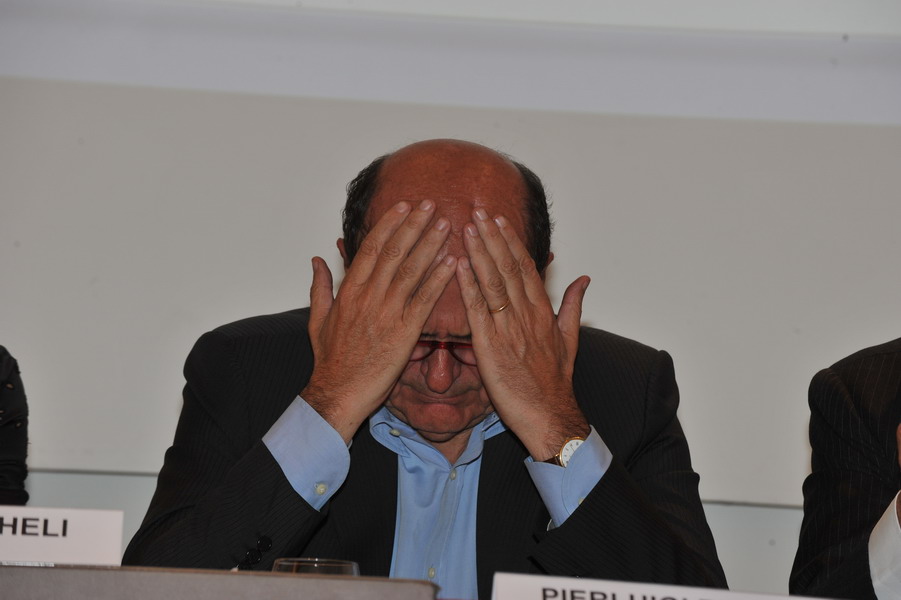

Sbagliare, si sa, è umano. Perseverare, si sa anche questo, è diabolico. Ma l’ex segretario del Pd Pierluigi Bersani evidentemente non lo sa, o non n’è convinto, ostinato come un mulo: un altro animale, dopo la mucca da lui già evocata, che si aggira nella sua fantasia fra i corridoi e gli uffici del partito nella totale indifferenza dello staff di Matteo Renzi.

Ancora convinto, come tre anni fa, quando tentò tanto inutilmente quanto goffamente di agganciarli a un suo governo minoritario “di combattimento”, che i grillini siano gli interlocutori più naturali della sinistra, Bersani li ha invitati a rendersi disponibili ad una modifica della nuova legge elettorale della Camera. Che peraltro sarà applicabile fra pochi giorni, nel mese di luglio, salvo bocciatura autunnale dei giudici costituzionali in qualche sua parte: per esempio, quelle riguardanti i capilista bloccati, cioè garantiti nell’elezione, o il premio di maggioranza nel ballottaggio senza alcuna soglia minima di partecipazione alle urne, come vorrebbero invece alcuni nel timore che una esigua minoranza reale disponga del 55 per cento dei seggi di Montecitorio. Per non parlare del premio riservato solo alla lista più votata, e non ad una coalizione, per cui i concorrenti sarebbero costretti a confluire in pasticciati listoni unici. Che, una volta vinte le elezioni, potrebbero sfaldarsi, come le vecchie coalizioni di centrosinistra e di centrodestra, compromettendo la governabilità del Paese.

Per tutta risposta, interessati come sono al premio per la lista essendo refrattari ad ogni alleanza, specie dopo essere riusciti nei ballottaggi comunali del 19 giugno a vincere da soli, senza negoziare apparentamenti di sorta, i grillini hanno affidato al loro deputato specialista della materia una pernacchia, o quasi. “Bersani non rappresenta il suo partito”, ha detto Danilo Toninelli. Mancava solo che chiedesse “Bersani chi?”. Come disse Renzi, appena eletto segretario del Pd, del povero Stefano Fassina, dimessosi per protesta prima dal governo di Enrico Letta, di cui era vice ministro dell’Economia, e poi dal partito.

In Gran Bretagna, dove si vota sulla permanenza nell’Unione Europea, direbbero: Bersani slapped, cioè schiaffeggiato.

++++

Va detto, per onestà d’informazione, che a spingere l’ex segretario del Pd all’ulteriore passo falso verso i grillini, può avere contribuito il capogruppo renziano al Senato Luigi Zanda. Che, distinguendosi dalla chiusura ermetica opposta dal segretario del partito e presidente del Consiglio ad un cambiamento della legge elettorale nota come Italicum, aveva esortato i dissidenti ad avanzare le loro proposte indicando anche come garantirne l’approvazione in Parlamento, cioè con quali voti.

In realtà, dietro il no di Renzi, arrivato a dire “manco morto” a chi gli chiede di cambiare posizione, c’è una situazione più fluida, specie dopo la batosta delle elezioni amministrative e il più fondato timore di una sconfitta anche nel referendum di ottobre sulla riforma costituzionale. Alla quale una parte del Pd non ha più il timore di dire apertamente no, come ha appena fatto Massimo D’Alema, nel caso in cui la riforma non dovesse essere compensata con una modifica dell’Italicum, o se Renzi non dovesse “spersonalizzare” lo scontro. Che significherebbe rinunciare a minacciare le dimissioni in caso di sconfitta.

Poiché la crisi di governo evidentemente spaventa anche una parte dei critici e degli avversari di Renzi, c’è nel Pd chi vorrebbe furbescamente la solita botte piena e la moglie ubriaca. Vorrebbe cioè tenersi a Palazzo Chigi un Renzi indebolito dalla sconfitta referendaria, in modo da avere più tempo a disposizione per sostituirlo, magari prima al partito e poi al governo.

++++

Un brivido dev’essere corso nella schiena di Renzi durante l’ultima riunione del Consiglio dei Ministri, subito dopo gli infausti ballottaggi comunali, quando si è sentito chiedere la “spersonalizzazione” del referendum costituzionale di ottobre da Dario Franceschini. Che nel Pd è un po’ considerato come nella Dc una volta Enzo Scotti. Che il compianto Carlo Donat-Cattin soleva chiamare Tarzan per la facilità e la disinvoltura con le quali passava da una corrente all’altra, o da una maggioranza interna all’altra, non appena sospettava che la scelta precedente non gli fosse più conveniente.

Già vice segretario del Pd con Walter Veltroni, scelto per la sua provenienza dalla Dc come contrappeso alla forte componente di provenienza comunista, Franceschini tentò l’avventura di sostituirlo in competizione con Bersani. Che lo sconfisse compensandolo con la presidenza del gruppo alla Camera. Dove dopo le elezioni del 2013 Franceschini era tanto sicuro di fare il salto sullo scranno più alto da non perdonare a Bersani di avergli preferito all’ultimo momento la vendoliana Laura Boldrini. Fu peraltro l’unico prezzo politico pagato all’alleato elettorale perché il partito dell’allora governatore della Puglia passò all’opposizione quando il Pd smise di corteggiare i grillini e accettò la soluzione governativa delle larghe intese col centrodestra raccomandata dal presidente rieletto della Repubblica Giorgio Napolitano.

Il piatto della vendetta politica per la mancata presidenza della Camera fu consumato rigorosamente freddo da Franceschini sostenendo nei mesi successivi in modo decisivo la scalata di Renzi alla segreteria del partito. E guadagnandosi così la conferma a ministro dei Beni culturali quando Renzi, ancora fresco di elezione a segretario del Pd, liquidò bruscamente il governo di Enrico Letta e ne formò uno suo.

La cosiddetta spersonalizzazione del referendum, raccomandata a Renzi anche da interlocutori autorevoli come il presidente emerito della Repubblica Napolitano e quello effettivo, non eviterebbe comunque il rovescio della medaglia, giustamente ricordato dal presidente del Consiglio: la personalizzazione cavalcata dai sostenitori del no.