Provvisto addirittura di una “cassa” di confezioni di un farmaco che si prende per i bruciori di stomaco, Beppe Grillo intende usarla tutta per sé, pur avendo diagnosticato come “grave” nella principale piazza di Torino la situazione “neuro gastrologica” dell’intero Paese. Egli dovrebbe sentire l’obbligo di distribuire a iosa quel medicinale ai suoi elettori, da lui stesso invitati a votare non con la testa ma con la “pancia” nel referendum sulla riforma costituzionale. Invitati cioè a fare un’indigestione tossica di rabbia e di odio verso tutto e tutti: il solito Matteo Renzi, paragonato ad una “scrofa ferita”, gli altri partecipi del fronte del sì e persino quanti si sono mescolati con i pentastellati nel fronte del no.

Parlo naturalmente, a quest’ultimo proposito, dello “psiconano” Silvio Berlusconi, come lo chiama ancora Grillo, del leghista Matteo Salvini, dei giuristi con troppa puzza sotto il naso, secondo lui, e persino di quel Pier Luigi Bersani sbeffeggiato ferocemente quando corteggiò, tre anni fa, le cinque stelle per ottenerne l’aiuto alla nascita del primo governo di questa diciassettesima legislatura. Governo che l’uomo di Bettola chiamò comicamente “di combattimento”, per quanto minoritario: tanto comicamente, in concorrenza con il corteggiato Grillo, che al Quirinale Giorgio Napolitano sobbalzò dalla sedia e lo fermò. L’incarico e la nomina passarono ad Enrico Letta all’insegna delle larghe intese, poi ristrettesi per la decadenza para-giudiziaria di Berlusconi dal Senato, decisa a scrutinio addirittura palese, militarmente palese.

Fa una certa impressione sentire adesso lamentare il carattere “divisivo” della riforma costituzionale sotto procedura referendaria da Grillo: dopo tutto quello che lui e i suoi fanno ogni giorno, anche di notte, per esasperare i rapporti politici, proponendosi come i campioni o titolari dell'”onestà, onestà, onestà “, a parte le firme “copiate”, per non dire rubate, quando debbono presentare le liste dei candidati. E sbattendo tutti gli altri in galera per ora metaforicamente, in attesa e nella speranza di farlo poi davvero col soccorso giudiziario, che purtroppo non è mancato in anni neppure tanto lontani ad una certa sinistra sconfitta dalla storia ma ugualmente ambiziosa. Dalla quale Grillo ha ereditato, o alla quale ha politicamente rubato, l’abitudine, anzi il vanto di proclamare la “diversità” morale, se non addirittura antropologica, del suo movimento rispetto a tutti gli altri partiti, con i quali non a caso è contrario ad accordarsi. E con i quali, come si è visto nella campagna referendaria, non vuole confondersi neppure quando se li trova casualmente schierati con lui sulla stessa barricata: in questo caso, su quella del no alla riforma targata RB.

RB sono le iniziali naturalmente di Renzi e della Boschi, la giovane, pure lei, ministra che ne ha gestito il lungo percorso parlamentare. E che ha l’aggravante, secondo i suoi più maleducati critici o avversari, di essere bella, e per giunta ancora nubile, oltre che figlia dell’ex vice presidente della dissestata Banca Etruria.

Su questa storia, o leggenda, della riforma costituzionale arbitrariamente “divisiva”, perché varrebbero solo le Costituzioni e relative modifiche fatte o condivise da tutti, o quasi, bisognerebbe decidersi a dire la verità, per brutale che sia. È una bufala, che si grida più in malafede che buona fede. Anche chi la canta così, su versanti opposti, ha fatto il contrario quando ne ha avuto l’occasione. E lo dico per verità, non per fantasia o bugia. Debbono riconoscerlo tutti, comunque abbiano già votato o intendano votare nel referendum in corso mentre scrivo.

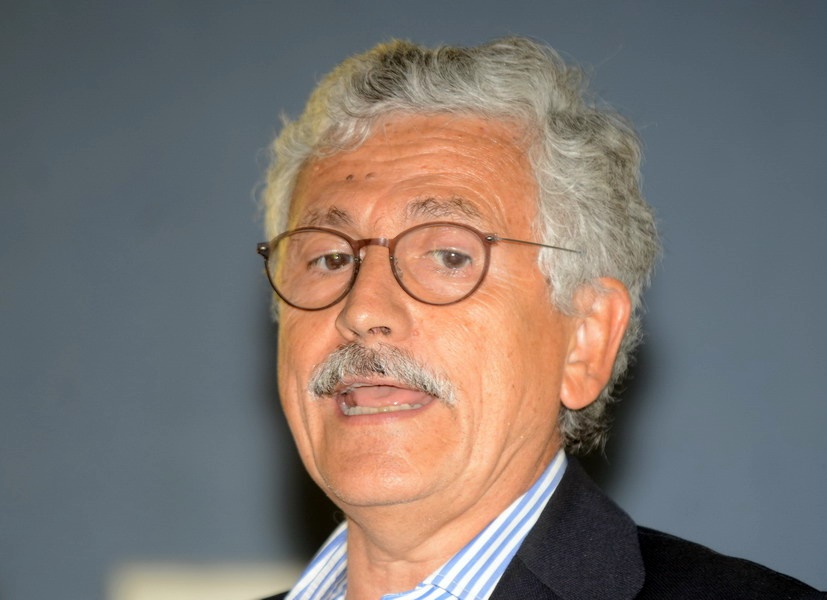

Massimo D’Alema si è vantato di avere rinunciato, d’accordo con l’allora presidente del Consiglio Romano Prodi, ad approvare con i voti del solo centrosinistra, quello dell’Ulivo, la riforma gestita come presidente dell’apposita Commissione bicamerale e contestata all’ultimo momento da Berlusconi, come al solito. Ma l’Ulivo era tanto diviso al suo interno che il governo Prodi cadde dopo pochi mesi.

Due anni dopo, mica tanto più tardi, l’Ulivo occasionalmente ricomposto, con Giuliano Amato a Palazzo Chigi succeduto allo stesso D’Alema, che a sua volta aveva voluto succedere a Prodi, varò una riforma del titolo quinto della Costituzione, riguardante le competenze delle regioni e i loro rapporti con lo Stato, con una maggioranza risicatissima, di soli due voti, se non ricordo male. Una maggioranza rispetto alla quale quella raccolta in Parlamento da Renzi per la sua riforma è stratosferica.

Servono anche a riparare agli errori di quella riforma, riconosciuti dalla stessa sinistra e tradottisi in un colossale contenzioso fra governi e regioni davanti alla Corte Costituzionale, le modifiche ora sottoposte alla verifica referendaria degli elettori. Chi lo nasconde è politicamente disonesto, a dir poco.

D’Alema, in verità, ha detto o ha cercato di sostenere di non avere personalmente condiviso il passaggio parlamentare di quella sbagliatissima riforma del titolo quinto, voluta dalla sua parte politica per corteggiare l’elettorato leghista mentre Berlusconi e Umberto Bossi stavano alleandosi di nuovo, dopo la rottura autunnale del 1994. Ma via, D’Alema, sarebbero bastati due compagni senatori della sua corrente, o come altro vogliamo chiamarla, per impedire che quella riforma fosse approvata. Cerchiamo di essere seri e di non prenderci in giro. Allora valse evidentemente una disciplina di partito ora rifiutata perché nel frattempo sono cambiati gli umori e gli interessi politici dell’ex presidente del Consiglio, che vive comprensibilmente male la stagione della rottamazione, rozza come tutte le rottamazioni che si fanno, anche quando non vengono chiamate così.

Silvio Berlusconi non è meno disinvolto, per non dire peggio, di D’Alema. Di loro Renzi non ha poi tutti i torti, diciamo la verità, quando parla ironicamente di una coppia la cui relazione è nascosta alle rispettive famiglie. Che invece ne sono al corrente e la vivono con grande e inconfessabile disagio.

Ora anche l’ex Cavaliere lamenta il carattere “divisivo” della riforma RB – diventato peraltro tale quando lui, per ritorsione contro l’elezione di Sergio Mattarella, al Quirinale rovesciò a torto o a ragione il tavolo allestito con Renzi al Nazareno l’anno prima – dimenticando i numeri parlamentari e politici della sua riforma costituzionale. Che, ancora più incisiva di quella di Renzi, perché risultavano aumentati davvero i poteri del presidente del Consiglio, sino a dargli le chiavi delle elezioni anticipate, fu approvata nel 2005 dal solo centrodestra, peraltro col dissenso dichiarato di quasi la metà del partito dell’allora presidente della Camera Pier Ferdinando Casini. E bocciata l’anno dopo da un referendum capeggiato dall’ex presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro.

A quella campagna referendaria contribuì – va detto onestamente pure questo – l’allora giovanissimo presidente della provincia di Firenze Matteo Renzi. Sì, proprio lui, non un omonimo dell’attuale presidente del Consiglio. Che ha cercato di giustificarsene con argomenti debolucci: quasi gli stessi che adesso usano contro di lui gli avversari. Fra i quali – ahimè – lo stesso Berlusconi in un paradossale scambio delle parti, indicativo del marasma politico in cui si sta celebrando in questa prima domenica di dicembre un referendum che avrebbe fatto felice Pinocchio, con un naso ancora più lungo del solito.