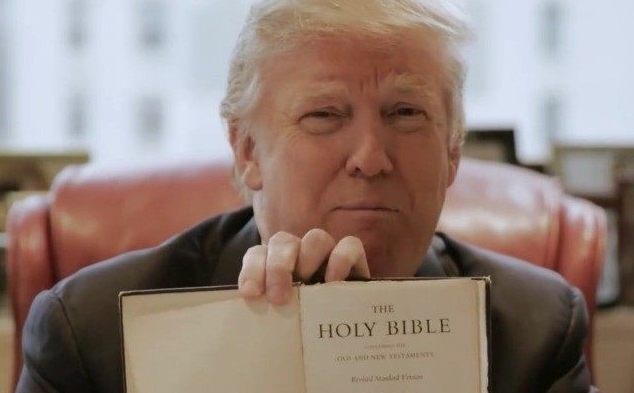

Il giorno tanto atteso finalmente è arrivato. Nella solenne giornata di ieri Donald Trump, con accanto famiglia e staff, ha giurato su due Bibbie, davanti a tutti i suoi predecessori, ed è diventato ufficialmente il quarantacinquesimo presidente degli Stati Uniti d’America.

Il volto tirato, il modo deciso, e la sicurezza di un progetto politico le cui ambizioni oltrepassano la reale consapevolezza, nonché la capacita di dare un tono alla nuova America, sono i tratti che hanno contraddistinto fisicamente la sua ufficiale entrata in scena.

Se si volesse usare una categoria quasi radiofonica per esprimere il senso della giornata di ieri, sarebbe perfetta quella di “rivoluzione”: capovolgimento di temi, strappo con il protocollo, ma anche un istinto che va oltre le consuetudini e si issa a bandiera spirituale e visionaria di un’America first che desidera incarnare una presidenza che non è e né vuole essere come le altre, che non sogna la continuità con i potentati di Washington, che non ha nulla da spartire né con il passato democratico, né con quello repubblicano.

Non è stata la solennità ad essere stata scossa da un discorso crudo e deciso, senza infingimenti di circostanza e artifici, ma è stata la foga di portare a tema l’essenza di una democrazia materiale, scomparsa e dimenticata, a salire sull’altare più elevato del potere mondiale, non lasciandosi in alcun modo intimidire o normalizzare dal protocollo istituzionale e dall’aulica liturgia della forma.

Trump ha voluto essere e rilevarsi così, senza soluzione di continuità tra la campagna elettorale e il primo atto di governo: fin dalle prime battute egli ha segnato la discrepanza, ha chiarito cosa significa un Tycoon alla Casa Bianca, fotografando l’immagine di un’energia dirompente che disarciona l’aristocrazia di un partito.

Il “noi” populista si è introdotto sulla scena politica attraverso un “voi” di cui essere messaggero di Dio, di cui fare ambasciatore periferico e motivo vocazionale di rappresentazione. Il popolo è tornato con Trump sovrano, quel popolo che, diceva Bartolomé de Las Casas, è causa e non effetto del potere perché ne è l’intima e più originaria sostanza.

Trump ha parlato di rivoluzione proprio nel senso di un trasloco di sovranità che deve avvenire non con una vocazione universale ma con una solidificazione plastica e comunitaria del particolare, quel peculiare comunitario perduto e ritrovato, che coincide con la collettività nazionale stessa.

Attenzione per i poveri, per gli sconfitti, per coloro che sono rimasti estranei al potere, pur condividendo gli stessi sogni, gli stessi cieli e le stesse ambizioni dei ricchi e privilegiati, essendo, al pari delle élite cittadine favorite, principio costitutivo della sovranità sepolta della massa: attenzione limitata a chi è americano, a chi ha, di là di ogni etnia e appartenenza singolare, il sangue della stessa Patria che scorre nelle vene.

Trump è diventato così di fatto il leader mondiale della destra globale, di una visione della democrazia di tipo nazionale, nella quale il mondo si suddivide in tante circoscritte isole compatte, che si rapportino tra loro alla pari e che non ammettano in alcun modo sovra poteri e autorità esterne.

Come spiegava lo storico tradizionalista Ernst Nolte, il segno tipico del conservatorismo radicale è la “lotta contro la trascendenza”: una trascendenza che assume il volto schmittiano di diseguaglianze che rompano l’omogeneità identitaria del popolo, una trascendenza che si configuri come autorità internazionale e finanziarie fuori controllo ed estranee alle esigenze concrete e soggettive della singola società in azione.

È questo il senso del trumpiano “lavorare e comprare americano” e della fine delle “chiacchiere vuote”: solidarietà sì, condivisione sì, ma solamente nei limiti della particolarità e senza alcuna vocazione universale.

Non si tratta, a ben vedere, di un nuovo isolazionismo, né di una semplice riproposizione retorica della “politique d’abord” ottocentesca: Trump non ha nulla a che vedere con il “populismo”, parola da bandire dal vocabolario politico anche solo perché permette unicamente di non pensare e di non capire cosa sta accadendo nel cuore dell’Occidente.

Qui abbiamo il ritorno ad una determinazione identitaria dell’America che vuole continuare ad essere esempio per il mondo, ma non ergendosi a super potenza globale, ma rivelandosi come sognatore popolo di Dio che spiega agli altri popoli come si deve essere se stessi per essere utili al bene comune.

Trump può piacere o no, in larga parte non piace, ma la sua visione della politica è profondamente americana sebbene non sia riportabile né alla destra individualista, né alla sinistra multiculturale e globalista.

Adesso sappiamo che con Trump l’ordine internazionale riparte dalla sfera nazionale; sappiamo che il nazionale coincide con una ripulitura a casa propria della realtà da ogni contaminazione criminale, da ogni rischio e pericolo interno ed esterno; sappiamo che per Trump l’essenziale è avere un popolo solo, sano e protetto da Dio nei propri confini.

Che egli riesca in questa impresa non è essenziale per capire cosa ha in mente e soprattutto cosa accadrà. Sarebbe meglio pensare se ciò che egli sbandiera come progetto sia veramente tanto estraneo da quello che anche in Europa la gente pensa silenziosamente.

Di certo mai la destra comunitaria e religiosa è arrivata così in alto, e mai gli Stati Uniti hanno ragionato in modo così simile alla Russia e alle democrazie orientali.

Se Trump promette un federalismo di Stati sovrani, anche l’Europa adesso è da ripensare, e persino il significato universale della missione cristiana di Papa Francesco dovrà fare i conti con una cattolicità che non può agire più al di sopra, ma deve muoversi esclusivamente al di dentro dei particolarismi democratici.

Il mondo ora riparte da qui, proprio perché gli Stati Uniti sono e restano il modello mistico di un futuro che traina il presente verso l’avvenire.