In questo momento viene consegnata al Presidente del Consiglio Europeo Donald Tusk la lettera del governo inglese per la rescissione dei legami di appartenenza del Regno Unito alla Unione Europea, secondo quanto stabilito dall’articolo 50 del Trattato di Lisbona. Hanno così inizio i due anni entro i quali, comunque vadano le trattative, la Gran Bretagna sarà considerata fuori dalla UE.

A rischio di sembrare cinico, anticipo subito che credo che le trattative con la Gran Bretagna debbano essere condotte nella maniera più aggressiva possibile, cercando di infliggere ai cittadini del Regno Unito danni ingenti, magari irreparabili. Bloccandole l’accesso al mercato unico europeo, tagliandole i contatti diplomatici bilaterali con nuovi partner e vecchi alleati imperiali, anticipando le mosse della sua diplomazia nella ricerca di risorse e mercati alternativi.

Naturalmente, mi sta a cuore la sorte di quel 48 per cento che ha votato contro la Brexit. Così come mi sta a cuore la sorte di Scozia ed Irlanda, che hanno al proprio interno una maggioranza ampiamente favorevole alla UE. Ma oggi non possiamo permetterci di pensare a loro, lo faremo domani. Oggi è il momento di pensare agli altri 500 milioni di cittadini dell’Unione Europea!

Ma soprattutto è il momento dei segnali politici. Chiari. Così come il premier Theresa May ha inteso dare un segnale politico chiaro creando, all’interno del suo Parlamento, le condizioni per trasformare il voto referendario del 23 giugno scorso in una richiesta formale di avvio delle procedure per l’uscita.

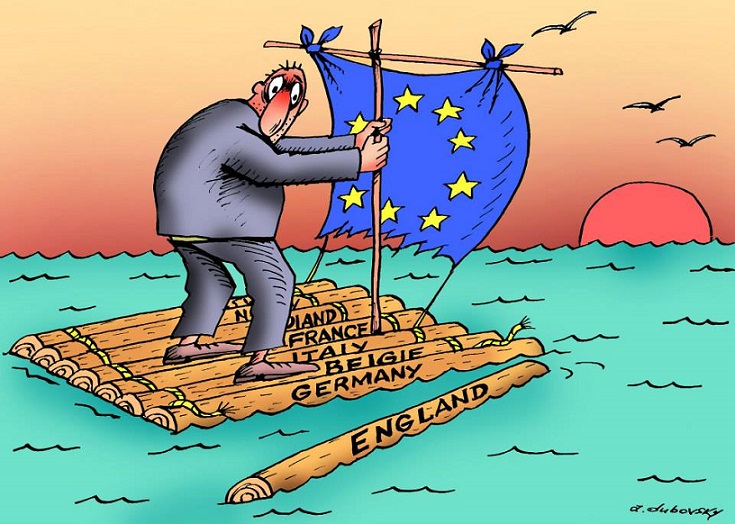

E il segnale politico dei 27 paesi UE non può che essere uno: chi esce dall’Unione Europea è morto! Nel senso di irrilevante, condannato alla marginalizzazione, alla povertà, all’isolamento, persino all’imbarbarimento culturale.

Perché solo nel quadro di una democrazia sovranazionale da oltre mezzo milioni di persone è possibile oggi giocare un ruolo decisivo nei conflitti di potere aperti a livello globale. Solo nel quadro di una democrazia sovranazionale è possibile affrontare efficacemente le sfide quotidiane per il benessere dei propri cittadini: sicurezza, difesa, crescita, innovazione.

Naturalmente, per mostrare che la sovranità nazionale non è più una cornice adeguata a risolvere problemi, ma solo a creare conflitti, occorre che l’Unione Europea evolva e si trasformi in quello che ancora oggi non è: che cessi di essere un consesso diplomatico in cui si confrontano interessi nazionali; che abbandoni il metodo intergovernativo che fa crescere la distanza fra istituzioni e cittadini; che diventi un’area davvero coesa di formazione delle scelte collettive dalle quali emergano le volontà e gli interessi dei popoli europei.

Se questo non accadrà, sarà ai propri cittadini che la UE farà pagare i costi della Brexit, prima di una lunga serie di exits che mostreranno che in fondo uscire non è poi una cattiva idea, che non solo si può fare, ma che conviene.

Per dimostrare che invece non conviene basta tutto sommato poco. Al prossimo Consiglio di fine aprile la UE dovrebbe, insieme all’adozione delle direttive sui negoziati Brexit, fissare un calendario interno per i cambiamenti istituzionali da realizzarsi nei 24 mesi successivi: adozione di cooperazioni rafforzate per il completamento dell’Unione Economica e Monetaria e adozione di una cooperazione strutturata permanente nel campo della sicurezza e difesa (se, come suggerisce la Dichiarazione di Roma, non fosse possibile far emergere un interesse unanime a 27 ad andare avanti in questa direzione); creazione di un bilancio sovranazionale per gestire le nuove competenze.

Contemporaneamente, occorre lanciare una riforma dei Trattati, per strutturare le nuove competenze della nuova Unione e ricomprenderle all’interno di un quadro normativo, di rango costituzionale, omogeneo; un percorso costituente, insomma, che possa prendere avvio in contemporanea alla chiusura dei negoziati con la GB (ossia da qui a due anni), col mandato di terminare entro i successivi 24 mesi.

Con la Brexit, non è più sufficiente affermare che insieme è bello, che l’Unione Europea è una grande realtà, che solo uniti si possono affrontare seriamente le sfide del futuro. Con la Brexit occorrerà dimostrarlo. Ed anche i media, nell’era in cui social e passaparola funzionano meglio di testate da milioni di tirature, avranno un bel daffare ad affermare, in Europa, che siamo il migliore dei mondi possibili se i cittadini non sentiranno davvero che l’Unione Europea fornisce un valore aggiunto, piuttosto che essere una palla al piede.

Quindi lasciamo ai tecnici le questioni tecniche del negoziato, e concentriamoci su quelle di sostanza. Lasciamo che Michel Barnier tratti col governo inglese sulla Brexit. E pensiamo a quello che dobbiamo fare noi europei. Urgentemente, da qui ai prossimi 24-48 mesi.

Trasformiamo la UE in una storia davvero di successo. Perché se non ci riusciamo (e la recente dichiarazione di Roma lancia un’inquietante ombra di sospetto e scetticismo sulle concrete volontà politiche di procedere in tal senso, al di là della retorica) avrà avuto ragione il governo inglese, e con esso quel 52 per cento che ha votato per uscire.

La Brexit è stata ed è una scommessa. Costosissima. Forse la scommessa più costosa che sia mai stata fatta nella storia dell’uomo.

Chi è desinato a vincerla, al di là dei proclami che fra due anni ci consegneranno due delegazioni che si incenseranno entrambe come trionfalmente vincitrici, detterà le nuove regole per la convivenza civile nel mondo: sovranità nazionali o sovranità condivise. Questa è la posta in gioco.

Per questa ragione, e nel nome di questa scelta radicale e drammatica, per quanto doloroso, meglio “punirne uno per educarne cento”. Sempre che si abbiano gli attributi per farlo.