La Corea del Nord, con cui il presidente americano Donald Trump suppone di aver chiuso un accordo di collaborazione dopo il vertice di Singapore con il satrapo Kim Jong-un, si è di nuovo scagliata contro gli Stati Uniti, colpevoli secondo Pyongyang di non aver mosso niente per quel che riguarda il regime sanzionatorio impostogli in relazione al programma nucleare.

Il ministero degli Esteri del Nord ha detto che (la dittatura di) Kim ha fatto molti passi e mosse positive, come fermare i test missilistici, la riconsegna dei resti dei soldati americani uccisi nella guerra di Corea del 1950-53 e lo smantellamento del sito nucleare di Punggye-ri (che però in realtà era stato reso inutilizzabile dai ripetuti test).

Mentre, dicono da Pyongyang, gli americani continuano a recitare “una sceneggiatura obsoleta” che fa solo del male al percorso di denuclearizzazione, una linea su cui “tutte le precedenti amministrazioni hanno tutte tentato e fallito”. Da notare che qui c’è un gioco psicologico sottile nei confronti di Trump: i nordcoreani sanno che il presidente americano è quasi ossessionato dalla continua ricerca di differenziare le sue mosse da quelle dei suoi predecessori, e calcando la mano sul fai come tutti gli altri sperano di ottenere qualcosa in più.

Ma gli Usa hanno ribadito anche la scorsa settimana, col segretario di Stato, Mike Pompeo, che è loro intenzione mantenere attivo il regime di massima pressione – ossia quello che ha istituito a Pyongyang un sistema molto rigido, asfissiante di sanzioni – e invitato la Comunità internazionale a seguirli.

D’altronde, l’ultima richiesta fatta da Pompeo, anche al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Uniti, si lega a un report fatto uscire proprio dall’Onu, in cui si afferma che Kim ha continuato segretamente a portare avanti i propri interessi nucleari militari, nonostante gli incontri con Trump e col presidente sudcoreano, Moon Jae-in (comunque pronto a ospitare prossimamente un terzo summit con Kim), abbiano avuto come tema di fondo la denuclerazzazione.

E la linea americana è piuttosto chiara e univoca: dopo che qualche giorno fa il segretario Pompeo ha detto che è fondamentale mantenere “la pressione diplomatica ed economica”, martedì il consigliere per la sicurezza nazionale, John Bolton, ha aggiunto che la Corea del Nord non ha ancora iniziato i progressi, e negli stessi giorni l’inviata americana all’Onu, Nikki Haley, ha incalzato che Washington non è disposta ad aspettare troppo a lungo il Nord.

Si tratta di una posizione che, non tanto il presidente (che a volte è stato più nebuloso), ma tutto il resto dell’amministrazione ha sempre tenuto ferma, fin dall’inizio dei contatti diplomatici: le sanzioni saranno sollevate soltanto quando il Nord avrà rinunciato ai suoi armamenti atomici. Il ministero degli Esteri nordcoreano ha anche accusato i funzionari statunitensi di “andare contro l’intenzione del presidente Trump”, con “accuse infondate” e “tentativi disperati di intensificare le sanzioni e le pressioni internazionali”: è un altro gioco psicologico, dividere il presidente (facendolo passare migliore) dagli uomini della sua amministrazione.

Anche le invettive del Nord non sono una novità, anzi. Lunedì il ministero degli Esteri nordcoreano aveva già attaccato gli Stati Uniti, colpevoli di “azioni allarmanti” (si riferiva alle parole di Bolton), “un atto sciocco” che insultava il partner del dialogo. Lo scorso mese, Pyongyang aveva definito “da gangster” le tattiche americane. Questo genere di uscite servono anche per difendere le mosse del regime da eventuali critiche interne, mantenendo aspra la retorica contro l’America, considerata da decenni Il nemico – ed è dunque difficile da gestire questo contatto diplomatico e l’accettazione di eventuali processi di disarmo decisi insieme a Washington.

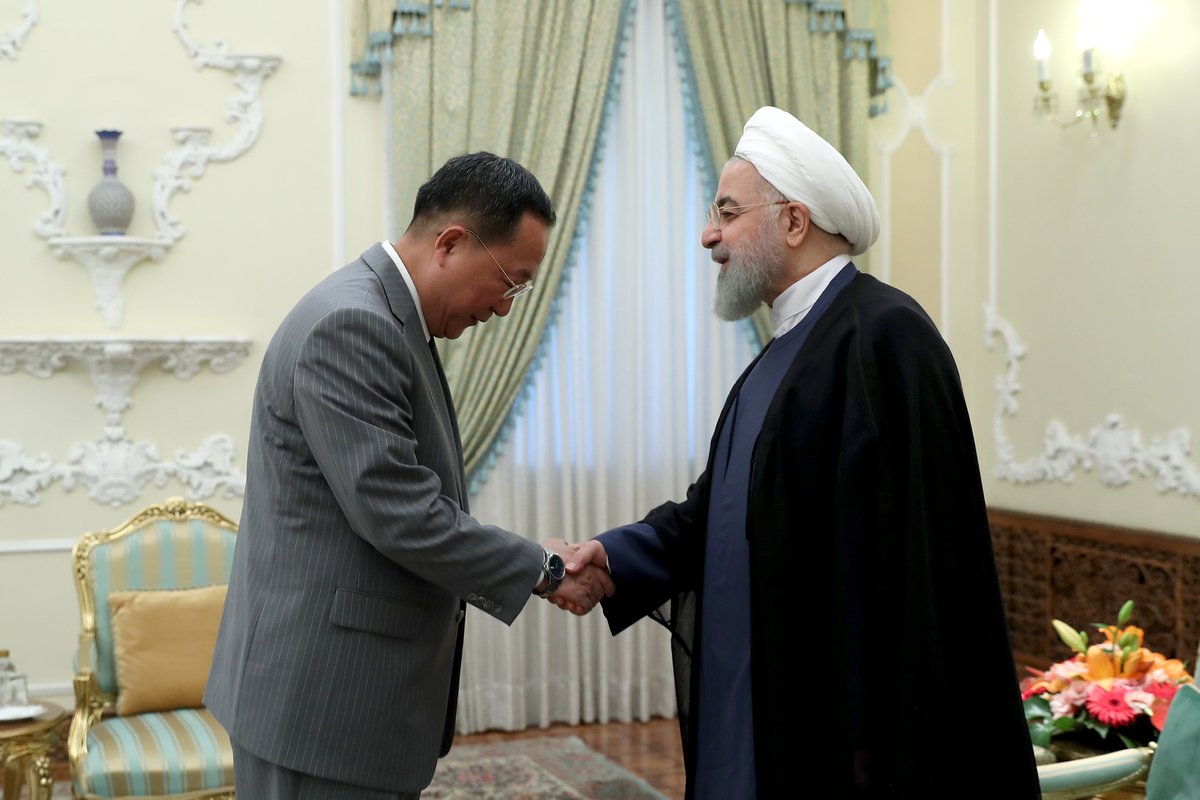

Però in questo caso tutto va contestualizzato, perché gli attacchi diventano più interessanti. Il ministero degli Esteri ha infatti diffuso – tramite la Korean Central News Agency, la KCNA, agenzia stampa del regime – le ultime critiche anti-americane mentre il ministro Ri Yong-ho (che la scorsa settimana non ha voluto tenere un faccia a faccia né con Pompeo né con l’omologa sudcoreana durante il vertice dell’Asean, l’Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico) è in visita in Iran.

La Repubblica islamica è un paese con cui gli Stati Uniti hanno ingaggiato un confronto feroce, proprio basato sul nucleare; su un accordo preso dall’amministrazione precedente per il congelamento del programma e ritenuto insufficiente dalla Washington trumpiana (con accuse su piani segreti e ricerche clandestine in violazione proprio di quell’accordo).

Teheran e Pyongyang hanno avuto contatti militari sotto traccia per anni, lo hanno dimostrato anche ricerche delle Nazioni Unite, sono considerati stati paria, ma soprattutto in questo momento vivono un destino accomunabile, in cui due tra i principali spettri della Casa Bianca si sovrappongono.

Gli iraniani avvisano i nordcoreani che non devono fidarsi degli americani, soprattutto di Trump che si è tirato fuori dall’accordo raggiunto dai suoi predecessori, non mantenendo la parola data. Pressano Pyongyang a non chiudere intese con Washington, fanno uscire sui media controllati dal regime teocratico editoriali in questo senso e dichiarazioni di Ri che annuncia l’intenzione di conservare il proprio know-how sul nucleare perché “gli Stati Uniti non rinunceranno mai alla loro politica ostile nei nostri confronti, terremo duro”.

(Foto: Twitter, Ri Yong-ho e Hassan Rouhani in Iran)