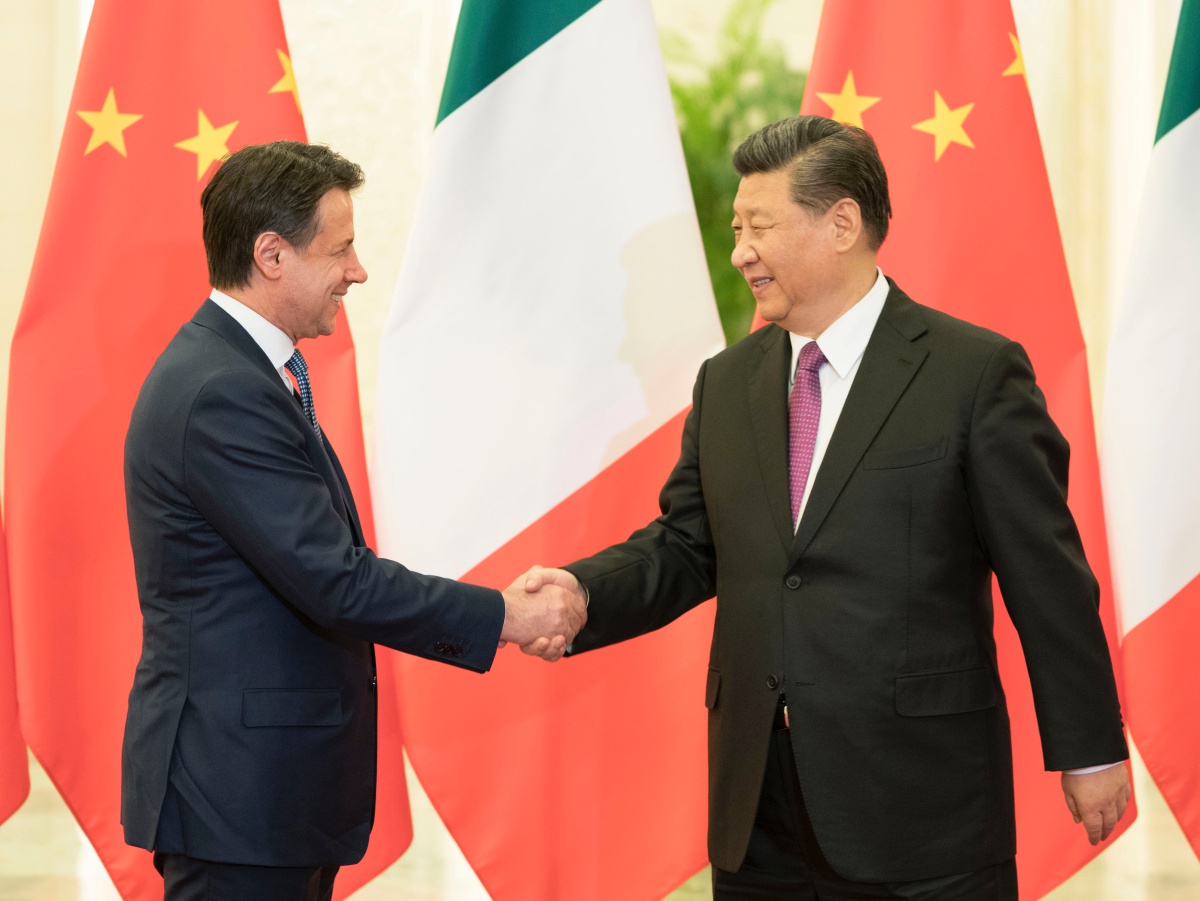

Non è il caso di chiedersi se l’Italia abbia fatto bene ad essere l’unico tra gli Stati di grandi dimensioni dell’Unione Europea (Ue) a firmare un Memorandum of Understanding (MoU) con la Cina, per dare un quadro completo alle proprie relazioni con Pechino nel cui ambito situare singoli accordi commerciali, finanziari, culturali e via discorrendo?

L’interrogativo viene non solo dalle polemiche di quando mesi fa venne firmato il MoU Italia-Cina e dal protratto silenzio che ne è seguito (dovuto – si dice – a lungaggini burocratiche), ma soprattutto dalla lettura in anteprima del capitolo sulle relazioni tra Ue e Cina – Reclaiming the Comprehensive Strategic Partnership Through the EU–China Partnership and Cooperation Agreement: Taking Stock and Moving Forward redatto da Chien-Huei Wu dell’Accademia Sinica di Taiwan –nel volume nel libro collettaneo curato da J. Chaisse , Sixty Years of European Integration: Perceptions, Interactions and Lessons in uscita a Oxford, per i tipi di Hart Publishing.

In 23 paginette, il capitolo traccia l’evoluzione della ‘partnership strategica’ tra l’Ue e la Cina ed analizza le condizioni perché le controparti portino le intese a conclusioni soddisfacenti per tutti i soggetti coinvolti. L’accento è su due tipologie di accordi: quelli che riguardano la politica e la sicurezza e quelli invece relativi al commercio ed agli investimenti. I primi si scontrano con le difficoltà relative a coniugare la sovranità di Pechino con la tutela dei diritti umani richiesta invece dall’Ue. I secondi si imbrigliano con la esigenza di considerare la Cina come un’economia di mercato (e chiaramente non lo è) e la necessità, per la Ue, che nella dimensione economica e commerciale la controparte dei MoU abbia un sistema trasparente, aperto e prevedibile. Lo studio esamina in dettaglio i MoU conclusi in questi ultimi anni e giunge alla conclusione che hanno destato attese e clamore ma hanno prodotto ben poco. Conclude che forse i comprehensive investment agreements possono essere un’alternativa soddisfacente.

Ombre ed interrogativi sul MoU firmato dall’Italia vengono da due altre fonti: il drastico rallentamento dell’export cinese e l’analisi delle sue determinanti; e le preoccupazioni dei fondi pensione americani (soprattutto il Thrift Saving Plan che riguarda i dipendenti del Governo federale, del Parlamento ed i Senatori e Deputati) per investimenti effettuati in Cina, soprattutto ai tempi dell’amministrazione Obama.

Il primo nodo è illustrato efficacemente da Filipe Campante della Johns Hopkins University, Davin Chor del Darmouth College, e Benjing Li dell’Università Nazionale di Singapore. L’analisi prende avvio dallo studio della risposta delle amministrazioni locali cinesi (le prefetture) al rallentamento delle esportazioni della Cina nel 2013-15, in particolare della loro capacità di guidare il riallineamento delle filiere produttive verso comparti a maggiore potenziale di export. La conclusione è scoraggiante: le prefetture che hanno subito una maggiore contrazione delle esportazioni sono anche quelle che hanno registrato il numero maggiore di scioperi e contestazioni a cui hanno reagito nel modo più autoritario. Inoltre, sono anche quelle in cui, su indicazioni da Pechino, sono stati sostituiti i segretari locali del Partito unico e sono state attuate le misure più repressive. L’analisi si basa: su uno studio attento dei documenti delle prefetture; su dati della riallocazione delle spese da fini sociali alla pubblica sicurezza. In questo quadro, i MoU sono visti come uno strumento per facilitare l’export dalla Cina non l’import dai Paesi che li firmano.

E gli investimenti in Cina dei fondi pensione americani? Il New York Times International del 30 ottobre ha dedicato al tema una ‘spalla’ di prima pagina ed un lungo servizio a pagina 7. Basta leggere: c’è da tremare.