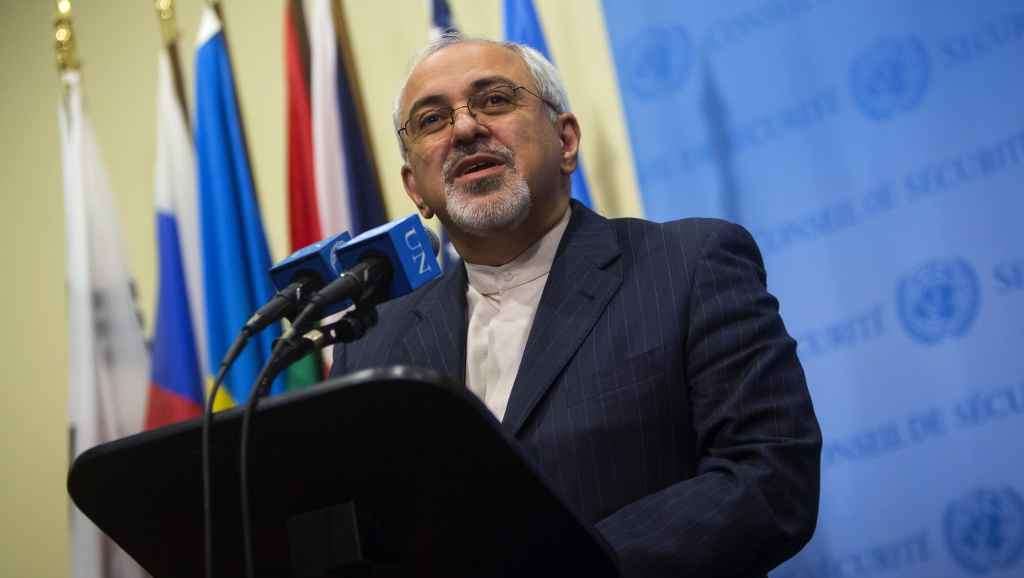

“L’Iran rimane aperto al dialogo con i suoi vicini e annunciamo la nostra disponibilità a partecipare a qualsiasi lavoro complementare che sia nell’interesse della regione”, twitta in arabo il ministro degli Esteri di Teheran, Javad Zarif. È una dichiarazione importante, perché arriva in un momento delicato si per la Repubblica islamica che per il quadro regionale.

Partiamo da qui. Il Medio Oriente è tornato da maggio dello scorso anno a essere un’area caldissima. I Pasdaran hanno avviato una serie di operazioni di disturbo cresciute fino allo scontro diretto con gli Stati Uniti. L’intenzione era creare pressione, sopratutto interna, sulle controparti firmatarie del Jcpoa. Esattamente un anno prima, a maggio 2018, gli americani erano usciti unilateralmente dall’accordo sul nucleare. Ci sono stati sabotaggi contro alcune petroliere, c’è stato l’abbattimento di un drone americano, c’è stato un attacco durissimo al petrolio saudita (dallo Yemen); fino allo scambio di colpi proibiti con gli Usa (l’uccisione da parte americana di Qassem Soleimani, un alto generale che faceva da numero due de facto del regime; la reazione iraniana contro basi irachene ospitanti personale occidentale).

Poi tutto si è fermato, almeno per adesso, attestandosi su un livello di confronto a bassissima intensità. Si era arrivati sull’orlo di una guerra, e tutti gli attori in campo hanno frenato. E i primi a farlo sono stati alcuni dei paesi arabi coinvolti. Gli Emirati Arabi, per esempio, che hanno preso fin dalle schermaglie di quest’estate un passo lento. Pur restando sulla linea del fronte pro-Usa, anche perché ritengono l’Iran un nemico esistenziale, hanno evitato comportamenti troppo assertivi e ruvidi. Evitare di far precipitare la situazione è utile anche ai nemici di Teheran. Lo stesso ha fatto l’Arabia Saudita, che è il principale avversario iraniano nella regione.

E sullo stesso allineamento stanno altri paesi come il Kuwait o il Bahrein, per non parlare di Oman e Qatar che hanno relazioni ben più strette con la Repubblica islamica. In particolare gli omaniti hanno svolto la funzione di mediazione tra le parti.

In un report pubblicato a fine dicembre sul sito dell’Ispi, l’analista dell’Ecfr Cinzia Bianco, scriveva che “sia Teheran che Riad, avendo capito di trovarsi su una china scivolosa, potrebbero essere pronte per una tregua nel 2020”.

La dichiarazione di Zarif rientra all’interno di uno schema di disingaggio che ha esposto apertamente anche il presidente statunitense, Donald Trump, nel discorso con cui ha commentato l’attacco al cuore del regime contro Soleimani. Ma oltre al quadro regionale, le parole del capo della diplomazia iraniana vanno lette anche specchiate sul contesto interno. Il 21 febbraio del 2020 i cittadini iraniani saranno chiamati a eleggere il nuovo parlamento, e quello sarà un momento importante per la sopravvivenza della linea riformista-pragmatica rappresentata dalla presidenza di Hassan Rouhani. Linea di cui Zarif è interprete di eccellenza.

Da questa estate i segnali che le posizioni più conservatrice, reazionarie, stavano cercando spazi a suon di azioni è diventato evidente. Sfruttando l’accordo sul Jcpoa, che nei prossimi giorni seguirà passaggi importanti per la sua continuazione. Minarlo dall’interno organizzando quella serie di operazioni esterne che avrebbero mostrato la faccia aggressiva dell’Iran è uno degli interessi di certe posizioni conservatrici. Le stesse che finora erano una sparuta minoranza, rappresentate dal mondo dei Pasdaran collegato soprattuto all’industria militare, che intende difendere la presa sulle roccaforte del potere da cui ricavare dividendi per sopravvivere.

Il tweet di Zarif passa anche da qui, dalla necessità di mostrare la disponibilità iraniana al disingaggio e al dialogo, posizione che quelle componenti che stanno tramando per farsi largo tra i consensi interni escludo a priori. Infestati dall’ideologia, ma soprattutto consci che gran parte della propria sopravvivenza dipende dalla possibilità di mantenere la tensione regionale su un livello di media-intensità. Da cui cui gestire le armi, i gruppi armati che finanziano, gli interessi che preservano.

Riguardo alla sfera interna non si può non sottovalutare altri due passaggi centrali. Il primo riguarda le proteste: da mesi schiere di giovani iraniani scendono in strada sfidando le repressioni sanguinarie ordinate dai Pasdaran e dai lati del governo a loro vicini. Chiedono che l’Iran smetta di tenere una linea di politica estera agguerrita ed egemonica; smetta di investire soldi nell’avventurismo geopolitico spinto per interessi sopratutto interni dai Pasdaran. Di questa forma di proiezione di potenza esterna Soleimani era il simbolo.

Eminenza grigia della politica estera iraniana, era stato lui a progettare il piano per costruire il network di milizie con cui l’Iran ha scalato dall’interno paesi come l’Iraq, la Siria, il Libano, lo Yemen e ha messo piede in Afghanistan e Pakistan. Ma allo stesso era anche l’interprete più capace e pragmatico, in grado di mantenere tutto su un filo delicato d’equilibrio. Ora il rischio è che dopo di lui si proceda con passi ben più pesanti e meno misurati. Tuttavia questa lettura è più sofisticata di quella della stragrande maggioranza della popolazione iraniana.

Soleimani era percepito da un lato come un eroe, dall’altro come il simbolo di ciò che ha prodotto il malessere (l’avventurismo e le sanzioni collegate). In un’immagine: nei giorni scorsi, durante le proteste un ragazzo ha scalato un palo e preso a calci un grande poster del generale. Oggi è stato arrestato, probabilmente per lui ci sarà un trattamento duro, ma era consapevole di quello che rischiava. Eppure l’ha fatto.

Contemporaneamente, il secondo di quei passaggi che riguarda la sfera interna è la successione di Ali Khamenei, la Guida suprema della repubblica teocratica iraniana. Soleimani ne era il braccio pensante e operativo, e la fiches sul futuro. Khamenei è ormai ottantenne e pare sia malato da diversi anni – nel 2015 finì in terapia intensiva per gli effetti di un tumore alla prostata. Il momento della successione sarà molto delicato per l’Iran, e certe dinamiche sono forme di riassetto in previsione del grande giorno.

Adesso in Iran larghe fette della popolazione chiedono alla leadership una rivalutazione totale delle priorità e una normalizzazione dei rapporti internazionali per uscire dalla pressione delle sanzioni che ha schiacciato l’economia e le prospettive di una generazione. Nello stesso momento, il governo che aspira alle riforme deve fare i conti con la stabilità interna in un quadro in cui le posizioni reazionarie e aggressive si inaspriscono via via cercando di descrivere le proteste con la lente nazionalista dell’ingerenza dall’esterno (della Cia, di Israele, dei poteri forti del Golfo).

Ma la realtà che sta dietro e oltre il tweet di Zarif è che in Iran la Rivoluzione khomeinista ha perso la gran parte dell’attrattiva ideologica. Gli iraniani non vogliono più vivere in uno stato-paria, vogliono avere rapporti con l’Occidente. Ed è una situazione chiara anche e soprattutto a chi contro questa evoluzione combatte per mantenere stretti i propri interessi.

C’è un’immagine recente. La scorsa settimana, il presidente Rouhani ha lasciato la moschea di Mosalla mentre non si era del tutto conclusa la preghiera guidata da Khamenei. Era un evento eccezionale, che non avveniva da otto anni, e che la Guida ha usato per un sermone dalla linea dura rispetto alla traiettoria tenuta finora,. Quella con cui aveva accettato silente gran parte delle scelte della presidenza. Il presidente del parlamento, il conservatore Ali Larijani, è sembrato attonito dall’uscita di Rouhani. La televisione di stato che trasmetteva le immagini ha rapidamente cambiato inquadratura.