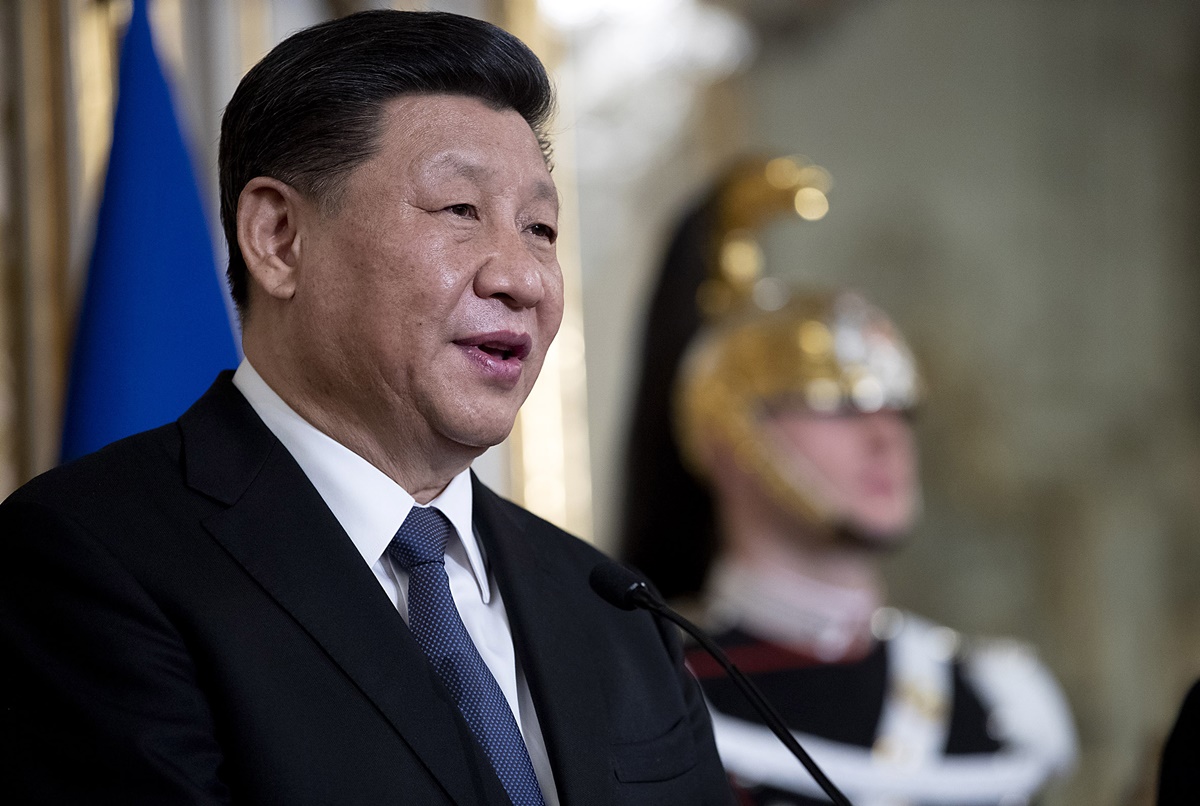

Pubblichiamo un estratto del saggio “L’ingranaggio del potere” (LiberiLibri) di Lorenzo Castellani (Luiss). Sacrificando la democrazia sull’altare dell’efficienza amministrativa, i nuovi pensatori tecnocratici occidentali esaltano il modello burocratico cinese come esempio da seguire. Ma è davvero così?

Così come negli anni Trenta la pianificazione sovietica esercitava grande influenza sui pensieri degli intellettuali e dei politici americani ed europei, tale da forgiare il nucleo fondamentale delle teorie tecnocratiche contemporanee, così oggi è il modello politico cinese a fornire allucinogeni al pensiero occidentale.

All’inizio degli anni Novanta, un realista come Danilo Zolo fu forse il primo tra i pensatori politici di quel periodo a farsi sedurre dalla formula tecnocratica. Per lo scienziato politico italiano la fine delle ideologie e l’aumento della complessità per l’eccesso di informazione avevano reso la politica un mero esercizio di “regolazione selettiva dei rischi”.

Al tramonto del ventesimo secolo, le decisioni politiche servivano esclusivamente a scegliere quale livello di protezione accordare alle varie categorie sociali. Un’oligarchia, autorizzata dal voto popolare, era chiamata a prendere queste scelte e a farlo sulla base delle proprie conoscenze specifiche. In questo scenario, Zolo concludeva che il “principato democratico” era destinato al modello Singapore: un’efficiente tecnocrazia diventava il nuovo Principe, capace di mediare, negli specifici settori di competenza, tra i vari interessi della società. Essa, inoltre, riduceva l’incertezza della conoscenza e stabilizzava i rischi in una società sempre più complessa, dunque rischiosa e imprevedibile.

Le tecnostrutture erano chiamate a gestire e regolare l’azione del potere, scegliendo a seconda della situazione quali categorie sociali esporre più o meno ai rischi economici. La politica postmoderna vista con gli occhi di Zolo perdeva di profondità teleologica, si faceva più pragmatica e meno pretenziosa che in passato, e si trasformava in mera tecnica gestionale dei rischi, depurata da ogni conflitto ideologico.

In questo solco, uno tra i più influenti pensatori del presente sul tema è senza dubbio Parag Khanna, che nei suoi testi sottolinea come la politica moderna non debba ispirarsi a ideologie o valori superiori, ma essere orientata sulla base della razionalità strumentale alla risoluzione dei problemi, allo sviluppo economico, all’efficienza dei servizi pubblici. La politica per Khanna è, sostanzialmente, buona amministrazione nel contesto dell’economia globale. La governance è d’importanza superiore alla democrazia per la soddisfazione dei cittadini, che pretenderebbero soluzioni prima che partecipazione.

La critica del pensatore asiatico alla rappresentanza è spietata: essa non riesce a perseguire gli obiettivi con efficienza, la politica è divisiva, demagogica e corrotta. L’unica possibilità di sterilizzare le deviazioni irrazionali della democrazia è, secondo Khanna, la combinazione tra tecnocrazia e democrazia diretta consultiva.

Quest’ultima si avvale delle nuove tecnologie per assumere il parere dei cittadini sulle questioni amministrative, i dati raccolti vengono poi elaborati dai tecnocrati che attuano le politiche pubbliche mescolando quegli impulsi popolari con tecniche gestionali e ingegneristiche. Questa combinazione per Khanna dà luogo a un regime di “tecnocrazia partecipata”, unica formula adatta per governare efficacemente la complessità sociale. Per i cultori di tale pensiero, di fatto, la politica non conta nulla, è mera tecnica. È un modo di ragionare manageriale che ricerca soluzioni puramente pratiche e calcolabili.

Come nel pensiero dei positivisti e del primo socialismo, così la visione dei nuovi pensatori tecnocratici è tutta volta a valorizzare l’amministrazione delle cose, senza preoccuparsi troppo dei principi politici. Questa tecno-democrazia è il sistema verso cui dovrebbero tendere tutti i sistemi: gli Stati Uniti, l’Unione Europea, la Cina. Paradossalmente, però, l’ideale di Khanna non sono le grandi potenze, bensì la città-Stato di Singapore, il regime tecnocratico più maturo e di successo al mondo. E forse anche l’unico possibile, proprio per la sua taglia territoriale e demografica ridotta.

Se il pensiero di Khanna può essere giustificato dalla sua formazione orientale, meno attenta alla tradizione democratica e liberale, non lo sono altrettanto le visioni asiatiche di alcuni autori americani. In un libro di un certo successo, Daniel Bell Jr ha magnificato la competenza e l’efficienza della tecnocrazia cinese, aspirando alla convergenza tra sistemi politici orientali e occidentali.

Secondo questo scienziato politico, la Cina dovrebbe rafforzare il livello di partecipazione democratica e di accountability, seppur soltanto a livello locale e nel monopartitismo, mentre i Paesi occidentali potrebbero importare il modello cinese sul piano politico e amministrativo. Ciò significherebbe edificare delle tecno-democrazie, in cui la parte tecnocratica venga ulteriormente rafforzata. Il principio di competenza sottrarrebbe ancora funzioni a quello democratico. Una nuova aristocrazia artificiale gestirebbe gran parte delle decisioni politiche, ora poste quasi integralmente nelle mani degli esperti.

[…]

In conclusione, ciò che sorprende di questa corrente intellettuale è come i suoi esponenti dimentichino il volto dittatoriale del governo cinese, un regime forse più efficiente delle democrazie nell’attuare scelte politiche, ma di sicuro non meno corrotto delle democrazie liberali e, soprattutto, autoritario. Formula dispotica che può calpestare le libertà fondamentali e distribuire a piacimento la proprietà. Con efficienza ed efficacia certamente, ma anche con efferatezza e stringente controllo sociale.

Al tempo stesso sorprende la facilità con cui viene dismessa la tradizione occidentale, il suo percorso lungo, accidentato, ma capace di produrre una civiltà fiorente e superiore alle altre. È come se, di fronte alla crisi del politico e della rappresentanza, si dovesse correre subito verso un regime ancor più tecnocratico, capace di immobilizzare la politica, di espropriare il dialogo tra le parti per affidarlo a delle istituzioni tecniche, di allontanare i decisori dai livelli più bassi di governo, e di reprimere le possibilità di risolvere i problemi uscendo dalle soluzioni più probabili, preconfezionate e standardizzate che, come spesso la storia ha dimostrato, non sono quasi mai quelle giuste per risolvere la crisi. Il pilota automatico è utile per far volare in tranquillità l’aereo su lunghe rotte, ma quando un motore si rompe è l’essere umano che deve farlo atterrare in emergenza.

Per questo, dunque, l’allucinazione cinese non con- vince: vale davvero la pena liberarsi di Aristotele, Montesquieu, Locke, Jefferson, Madison, o dei più recenti Berlin e Hayek, per andare verso formule di governo, forse più efficienti, ma importate da sistemi illiberali? Non v’è forse il rischio di scivolare verso dispotismi tecnocratici anche in Occidente più di quanto non sia già avvenuto? Quasi nessuno, nella foga dell’azione per il progresso, sembra più porsi queste domande. Ma quando tutti agiscono, nessuno pensa.