La Commissione Ue cerca la sovranità digitale, per sganciare il futuro dell’Unione dalla dipendenza da Cina e Usa nei microchip. I fatti, e i numeri, dicono che è pura utopia. Senza un’alleanza con i player americani non c’è speranza di tenere testa all’Asia. Joe Biden l’ha capito, a Bruxelles un po’ meno

Autonomi, mica tanto. L’ “autonomia strategica” decantata dalla Commissione Ue si infrange contro un iceberg inamovibile: i microchip. Da sola, l’Europa, non ce la fa.

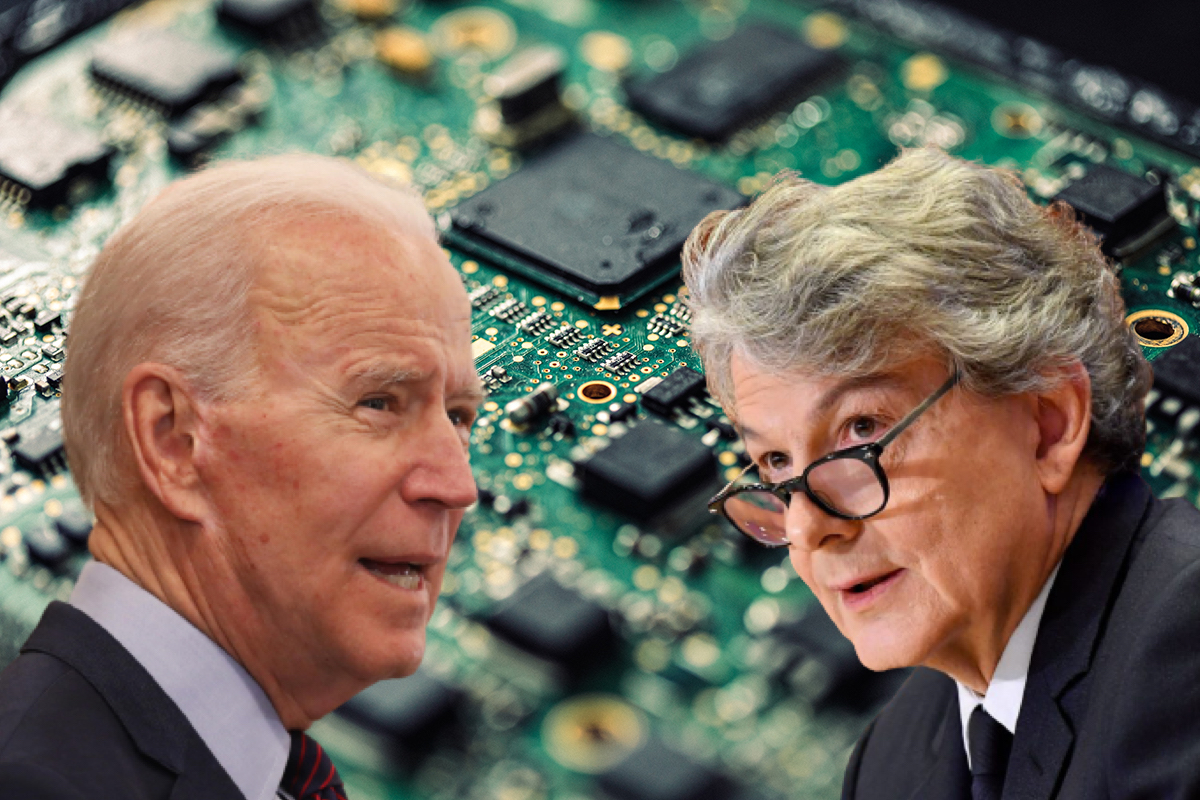

Sono due i segnali che, di recente, hanno squarciato il velo di retorica con cui si racconta un’Europa lanciata verso l’indipendenza tech. L’istituzione di un Consiglio Ue-Usa per le tecnologie emergenti, inaugurato in occasione del summit Nato a Bruxelles alla presenza del presidente americano Joe Biden. Il lancio, la scorsa settimana, di una “Task force per il manifatturiero e la supply chain” fra Ue e Usa per far fronte alle scosse della pandemia.

Poi ci sono i numeri. A marzo l’Ue ha promesso un’accelerazione nella produzione dei semiconduttori, i “cervelli” che fanno funzionare buona parte dei dispositivi elettronici in circolazione, dalle auto ai computer fino agli elettrodomestici. Un piano ambizioso, con un obiettivo: raggiungere entro il 2030 il 20% della produzione globale di microchip avanzati da 2 nanometri, e costruire nuovi impianti per conquistare il mercato.

Alla base dello sprint europeo c’è una drammatica constatazione: l’Ue è a corto di chip. La pandemia del Covid-19 è stato un vero e proprio shock per il settore. Nel giro di poche settimane, da quando il virus ha messo in lockdown metà pianeta un anno fa, un intero comparto che dai microchip dipende da cima a fondo, l’automotive, è stato costretto a una brusca battuta d’arresto.

Fabbriche chiuse, produzione più che dimezzata, dall’Asia all’America. Nel frattempo la platea digitale si è allargata a dismisura: più computer, più cellulari, più microchip. Ora che entrambi i settori sono in fase di rilancio si pone un problema urgente: chi può accontentare una domanda così spropositata? Risposta: non l’Europa.

Nella top-10 dei più grandi produttori al mondo di chip, non c’è una sola azienda europea a fare capolino. In cima al podio c’è l’Asia, con un monopolio di fatto. Taiwan, l’isola su cui la Cina reclama la sovranità, è il nuovo centro mondiale della Guerra fredda dei microprocessori. I chip TSMC (Taiwan semiconductor manufacturing company), il colosso nazionale del settore, sono ovunque nel mondo.

I numeri sono da capogiro: secondo Capital Economics, l’azienda taiwanese, con una capitalizzazione di mercato che si aggira intorno ai 550 miliardi di dollari, produce il 92% dei chip più sofisticati al mondo. E i clienti non sono proprio dei signor nessuno: Google, Amazon, Qualcomm, AT&T.

Poi ci sono gli Stati Uniti che, secondo un report di Bank of America, dominano il mercato globale in termini di profitti, ma non riescono a eguagliare la produzione asiatica. Taiwan, Singapore, Corea del Sud, Giappone sono su altre vette. Neanche il “campione” americano dei chip, la United Microelectronics Corp., è in grado di agguantare la crescita da vertigini di Tsmc.

Quando si parla di microchip, dunque della più delicata catena di valore del mondo tecnologico, soldi e strategia vanno a braccetto. Lo ha capito Joe Biden, che dal momento in cui è entrato alla Casa Bianca si è mosso in due direzioni.

Da una parte ha avviato una revisione delle catene di fornitura di tutte le amministrazioni federali entro cento giorni per scoprire le vulnerabilità dovute alla pandemia. I microchip sono una questione di sicurezza: lo ha capito il governo Draghi, che ha calato il suo primo “golden power” per fermare l’acquisizione della Lpe di Baranzate da parte dei cinesi della Shenzen Invenland Holdings. Dall’altra ha messo sul piatto 50 miliardi di dollari e un piano per costruire dieci, nuove fabbriche made in Usa.

E l’Europa? I soldi ci sono, anche se non sono neanche lontanamente sufficienti. C’è il Recovery Fund, c’è il “Digital Compass”, 140 miliardi di euro in tecnologia nei prossimi tre anni. È la strategia che inizia a fare acqua da tutte le parti.

Sono due i nomi da seguire per intravedere il disegno made in EU. Da una parte la Commissaria alla Concorrenza Margrethe Vestager. Dall’altra il Commissario al Mercato Interno Thierry Breton. Lui, francese, di tecnologia se ne intende da un pezzo. Prima di atterrare a Bruxelles, è stato a capo di due giganti del mondo telco d’Oltralpe, Orange e Atos.

Da mesi è impegnato in una serie di incontri con i principali produttori di microchip europei ed americani. Su tutti la tedesca Infineon, le olandesi Nxp e Asml, l’americana Intel. Fra queste anche un fiore all’occhiello nel campo dei chip, l’italo-francese Stm, marcata a uomo dal ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti e al centro di un Ipcei (un programma di investimento fra diversi Stati membri Ue), che ha di recente inaugurato due stabilimenti-chiave, in Sicilia e Lombardia.

Le interlocuzioni di Breton, però, non sono sempre andate come previsto. Fra i big europei tirati per la giacchetta c’è chi ha detto nì, chi un no secco: il piano della Commissione, lamentano, è calato dall’alto. Ottimo sulla carta, un po’ meno quando si incrocia con i bisogni e le richieste del mercato.

La prima doccia fredda è arrivata dalla Germania. Infineon non è entusiasta neanche un po’ della spinta Ue per i microchip di ultima generazione (quelli sotto i 10 nanometri): la maggior parte delle automobili in vendita, ha chiosato il capo del marketing Helmut Gassell a maggio, non ne trarrebbe “alcun beneficio”. Poi è stato il turno della Francia, con i dubbi del numero un di Stm, Jean-Marc Chery: “Se si parla di tecnologie avanzate, non abbiamo alcun motivo di partecipare”.

Così, mentre il percorso dell’Ipcei si fa più impervio, le speranze della Commissione sono ora appese al colosso a stelle e strisce Intel, pronto a valutare un maxi-investimento da 8 miliardi di euro per un impianto di produzione europeo. Ancora una volta, l’Europa è costretta a guardare dall’altra parte dell’Atlantico per tenere testa alla concorrenza cinese e delle altre potenze asiatiche. Un’altra prova, semmai ce ne fosse bisogno, che l’ “autonomia” tech sbandierata dalla Commissione di “strategico” ha ben poco.