Israele sceglie di attaccare la Cina, via Onu, sui diritti umani. Mossa non abituale, dettata dalla necessità di dimostrarsi allineato con Washington

Per la prima volta Israele ha sostenuto un documento ufficiale – redatto dal Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite – in cui si critica la Cina per la repressione delle libertà a Hong Kong e nello Xinjiang, la regione nord-occidentale in cui il Partito/Stato ha lanciato una campagna di rieducazione contro le minoranze musulmane (di cui la principale sono gli uiguri, un’etnia turcofona).

Nel testo Onu la commissaria Michelle Bachelet chiede “accesso immediato, significativo e senza restrizioni” nello Xinjiang – dove il governo di Pechino avrebbe organizzato dei campi di detenzione in cui rieducare i musulmani e farli uscire come “bravi cinesi”, una mossa essenzialmente legata alla stabilità interna, visto che in quell’area tagliata dalla Via della Seta sono presenti fazioni turbolente.

Il documento incolpa la Cina di abusi razziali e religiosi su minoranze etniche, con segnalazioni di torture, punizioni crudeli e disumane, sterilizzazione forzata, violenza sessuale e di genere e separazione forzata dei figli dai loro genitori. Pechino nega questo genere di accuse e dichiara che nello Xinjiang è in corso una missione di sicurezza che sta rendendo la regione più vivibile.

“Rapporti credibili indicano che oltre un milione di persone sono state arbitrariamente detenute nello Xinjiang e che esiste una sorveglianza diffusa che prende di mira in modo sproporzionato gli uiguri e i membri di altre minoranze e restrizioni alle libertà fondamentali e alla cultura uigura”, afferma la dichiarazione congiunta.

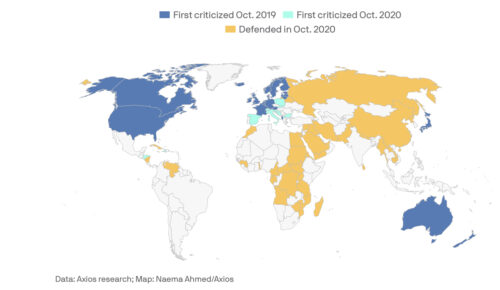

Quanto accade è interessante perché negli ultimi anni ci sono stati scontri all’interno dell’Onu su questo genere di documenti, con da un lato un blocco di Paesi democratici che denunciavano il comportamento cinese e dall’altro i regimi autoritari che invece difendevano le scelte di Pechino come ragione di sicurezza nazionale. In questo Israele non ha mai preso posizione: l’ultima volta è successo a ottobre 2020.

Dietro alla mossa israeliana non c’è solo il cambio di governo in sé — sebbene sarebbe stato il dipartimento di Stato a convincere Yair Lapid, ministro degli Esteri israeliano, a portare sulla posizione critica con la Cina il suo governo (che tra due anni guiderà come primo ministro secondo l’accordo politico anti-Netanyahu che formato il nuovo esecutivo).

Quello che conta è la maggiore sensibilizzazione (non necessariamente priva di interessi) che l’attuale leadership israeliana mostra per un interesse che viene fortemente spinto dagli Stati Uniti. Washington ha chiesto ai propri alleati – il corpaccione delle democrazie liberali occidentali a cui Israele viene iscritto – di elevare la questione dei diritti a strumento di politica estera contro la Cina e la Russia.

La scelta israeliana di sostenere il documento Onu si allinea in questo. Tel Aviv sa che è molto esposta con Pechino: ha aperto per esempio agli investimenti cinesi nel porto strategico di Haifa, che la US Navy a volte usa come scalo e dialogo interessata con Pechino anche pensando a Teheran. Inoltre deve abbinare le proprie campagne – le operazioni a Gaza, la guerra sottotraccia con l’Iran – a posizioni concordi a quelle americane.

L’adesione al gruppo dei critici nel documento Onu diventa anche una mossa con cui elevarsi al di sopra degli alleati statunitensi nella regione. Anche questo significa essere primus inter pares, dando dimostrazione di capacità operativa. Arabia Saudita e Emirati Arabi Uniti, così come l’Egitto, ossia altri importanti alleati americani del mondo arabo, infatti non prendono posizione sullo Xinjiang.

Lo fanno certamente per non indispettire Pechino – con cui fanno affari. Ma anche per proteggere se stessi, soffrendo alla stregua della Cina una posizione criticabile sul tema dei diritti, si compattano dalla parte di chi chiede al mondo di voltarsi dall’altra, di ignorare certe dinamiche, di non interferire in certi progetti pensati per preservare (costi quel che costi) l’autorità e la stabilità del potere.

Questo atteggiamento non piace a Washington, che vorrebbe distinzione tra faccende di business e quelle politiche, lasciando ai vari partner e clientes spazi di azione sulle prime purché non vadano a intaccare la gestione delle seconde. Davanti al più popoloso paese del mondo arabo (l’Egitto) e del protettore dei luoghi sacri dell’Islam (l’Arabia Saudita) che non difendono i musulmani da quello che a Washington viene definito un “genocidio” cinese, per proteggere i propri interessi (economici e politici), Israele scegli distinguersi e prende posizione. Washington apprezza.