Dopo aver denunciato le Big Tech per averlo sospeso, l’ex presidente le accusa di censura e collusione col governo con un editoriale sul Wall Street Journal. Si infiamma il dibattito sulla libertà di espressione nel millennio digitale

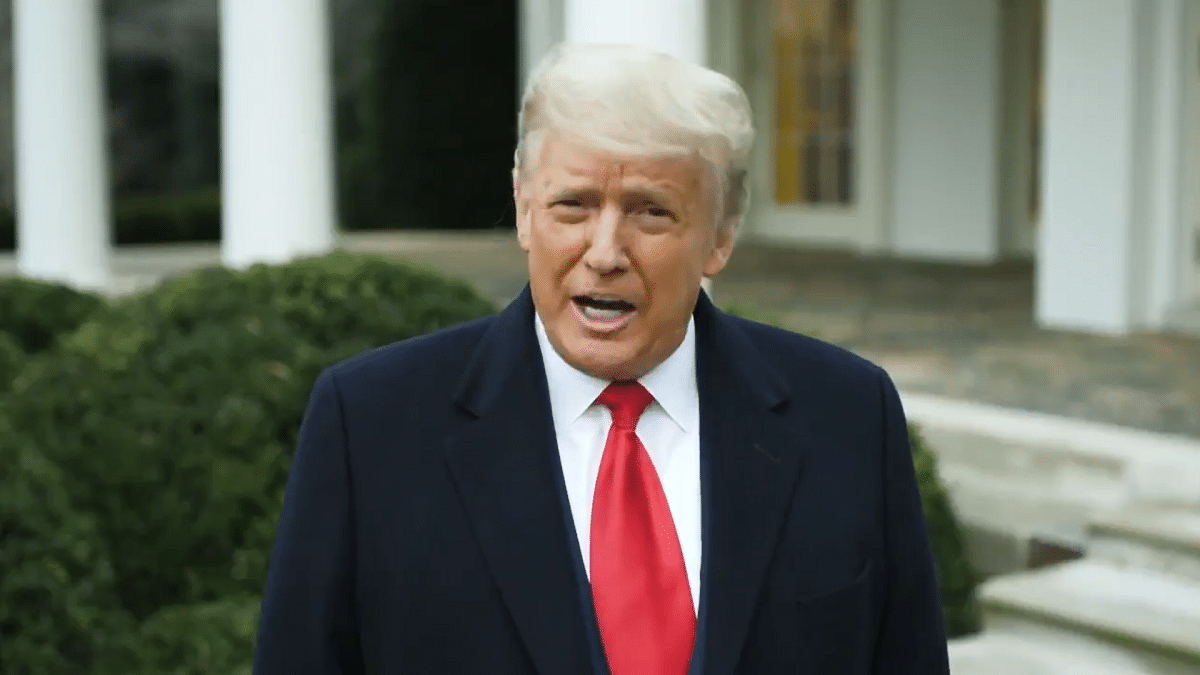

“Se lo possono fare a me, lo possono fare anche a voi – e credetemi, lo faranno”. Dalle colonne del Wall Street Journal l’ex presidente americano Donald Trump si è lanciato in un durissimo j’accuse contro Big Tech, le grandi corporazioni tecnologiche americane, e la loro decisione di sospenderlo dalle proprie piattaforme. L’editoriale è apparso giovedì, un giorno dopo la conferenza in cui ha annunciato di aver fatto partire tre class action distinte contro Facebook, Google e Twitter e i rispettivi CEO.

Si sta prefigurando un caso di altissimo profilo. Il team legale di Trump chiede che gli account social del tycoon vengano ripristinati, oltre a risarcimenti punitivi per assicurarsi che gli utenti non vengano più segnalati o bloccati dai giganti tech. La strategia dell’ex presidente è far passare queste azioni legali come una difesa del celeberrimo Primo emendamento della Costituzione americana, che sancisce la libertà di espressione.

“Internet è la nuova pubblica piazza”, scrive Trump, “ma negli ultimi anni le piattaforme Big Tech sono diventate sempre più sfacciate e spudorate nel censurare e discriminare idee, informazioni e persone sui social media, bandendo gli utenti, effettuando il deplatforming delle organizzazioni e bloccando aggressivamente il libero flusso di informazioni da cui dipende la nostra democrazia”.

Gli esempi che il tycoon descrive nell’editoriale sono inerenti alle misure anti fake news che le piattaforme hanno attuato dal 2016 in poi e amplificato durante la pandemia. Nell’editoriale Trump parla della rimozione di post riguardanti la fuga del coronavirus da un laboratorio cinese – un’ipotesi che effettivamente è stata accreditata nel discorso mainstream solo di recente – ma anche di quelli a proposito dell’idrossiclorochina, il farmaco antimalarico che lui stesso ha millantato come cura per il Covid in piena pandemia.

Ma soprattutto, scrive Trump, “nelle settimane dopo le elezioni Big Tech ha bloccato gli account social del presidente in carica”. Tralasciando il fatto che le piattaforme lo abbiano sospeso per via del suo ruolo nell’alimentare la falsa narrativa delle elezioni rubate e fomentare una parte dei suoi sostenitori, quelli che poi hanno dato l’assalto al Congresso lo scorso 6 gennaio (risultato: 5 morti e 140 feriti) per interrompere la conta dei voti.

Secondo l’ex presidente, le Big Tech si avvalgono di un “esercito di fact-checker leali al Partito democratico” che decide cosa costituisca disinformazione e censura di conseguenza. Oggi, scrive, le piattaforme obbediscono alle autorità sanitarie e ai democratici, “una collusione per censurare idee non approvate” che fa delle grandi aziende “il braccio censorio del governo americano”. Queste “coercizioni” sono incostituzionali e antiamericane, conclude Trump, promettendo battaglia.

La maggior parte dei commentatori concorda nel ritenere che la linea legale di Trump sia perlomeno fiacca. La pensa così anche la Computer & Communications Industry Association, un’associazione industriale che conta Google, Facebook e Twitter tra i suoi membri, il cui comunicato ricorda che le singole aziende (private) hanno il diritto di far rispettare i loro termini di servizio (che Trump ha effettivamente violato più volte). Anche il richiamo alla Costituzione non regge, ha detto Steve DelBianco, CEO di NetChoice, asserendo che “il primo emendamento è progettato per proteggere i media dal presidente, non viceversa”.

La settimana scorsa una legge emanata in Florida (in mano al Partito repubblicano) che avrebbe proibito alle piattaforme di sospendere gli account dei candidati politici si è infranta contro la decisione di un giudice federale, che ha citato la violazione del diritto di espressione delle compagnie dietro i social.

Naturalmente, la mossa di Trump è dovuta anche a diversi calcoli politici. La sua audience si è ridotta drasticamente da quando è stato deplatformed (il suo blog personale ha chiuso dopo nemmeno un mese per scarsi risultati). Peraltro si tratta di una figura pubblica che negli ultimi anni ha costruito la sua immagine (e la sua ascesa politica) soprattutto grazie ai social, che adoperava anche per la raccolta fondi. Infatti il Partito repubblicano, in mano a Trump, ha fatto partire un fundraising subito dopo l’annuncio delle class action, invitando i donatori a “mostrare il loro supporto per la causa del presidente Donald Trump contro Big Tech”.

Tutto ciò avviene in un’America ancora polarizzata, dove più della metà dei repubblicani credono ancora che Trump abbia vinto le elezioni del 2020 e la maggior parte dei conservatori pensano che i social media censurino eccessivamente i loro punti di vista perché sono troppo liberali. Sia il Partito repubblicano che Trump parlano a questa base; il secondo ci guadagna un ritorno di attenzione mediatico, i primi consolidano la loro posizione e aggiungono carburante alla loro battaglia per modificare lo scudo penale delle piattaforme digitali (cosa che vogliono anche i democratici e persino le piattaforme, anche se per motivi paralleli).

È altamente improbabile che queste cause si risolvano in una vittoria per Trump e gli altri querelanti (un assortimento di conservatori). Intanto, però, la vicenda ha permesso al tycoon e al suo partito di brillare sotto i riflettori mediatici e impattare l’opinione pubblica americana in un momento in cui il ruolo delle Big Tech nella società, in tutte le sue sfaccettature, è al centro di una vivace discussione.