Cosa resta del partito comunista più grande al mondo dopo aver spento cento candeline? Giuseppe Gabusi, docente di Economia politica internazionale e dell’Asia Orientale all’Università di Torino, traccia un bilancio. Dalla rivoluzione alla soppressione dei diritti umani, dalla sfida agli Stati Uniti alla legacy di Xi, cosa (non) sappiamo del PCC

Erano tredici, ora sono più di 90 milioni. Si sono riuniti la prima volta in un una scuola femminile a Shanghai, in clandestinità. Ora comandano un Paese di un miliardo e mezzo di abitanti. Il Partito comunista cinese (Pcc) ha compiuto cento anni. Dalla fondazione nel 1921 alla rivoluzione del 1949 fino a diventare il più granitico sistema di potere sulla terra, con Xi Jinping il partito ha un nuovo traguardo: il mondo. È una storia di chiari e scuri. La trasformazione di un Paese del terzo mondo nella seconda superpotenza economica e militare globale ha avuto un prezzo umano incalcolabile, con una soppressione sistematica dei diritti umani e delle libertà fondamentali così come di qualsiasi spinta autonomistica che con Xi ha raggiunto vette mai conosciute prima, da Hong Kong a Taiwan fino allo Xinjiang. È una storia poco conosciuta. Formiche.net ha tracciato un bilancio con Giuseppe Gabusi, docente di Economia politica internazionale e dell’Asia Orientale all’Università di Torino e presso l’osservatorio TOChina.

Cento anni di Pcc. Un gattopardo?

Al contrario. Citerò Romano Prodi, che in un suo articolo del 2013 scrisse che “nulla debba cambiare a Pechino affinché tutto possa cambiare nell’immensa società cinese”. Ciò che è cambiato nelle politiche economiche del partito, a seconda del momento storico, è l’identificazione della “contraddizione primaria” che deve affrontare la Cina. Per Mao era la lotta di classe, per Deng il sottosviluppo, per Xi una crescita sostenibile per ottenere una società “moderatamente prospera”: una volta stabiliti gli obiettivi, i mezzi cambiavano, ma la logica di fare tutto ciò che è necessario per togliere la Cina dalle secche della povertà e colmare il gap con l’Occidente, mantenendo allo stesso tempo il monopolio del potere, è sempre stata la stessa.

Cosa lo rende diverso da tutti gli altri Partiti comunisti, alcuni più longevi?

A causa del fallimento economico dell’Unione Sovietica, credevamo che i partiti comunisti non potessero garantire la crescita economica. Nei sistemi leninisti, la struttura istituzionale gestisce un meccanismo clientelare di distribuzione delle risorse. In Unione Sovietica, il partito distribuiva risorse scarse, e la scarsità alla fine ha causato il collasso del regime. Grazie invece agli incentivi microeconomici capitalistici inseriti da Deng nel sistema economico, la Cina è diventata il primo stato leninista in grado di distribuire risorse abbondanti. Da allora, la capacità dell’economia di generare ricchezza è uno dei pilastri fondativi della legittimità del partito.

Quanti sono i membri del partito? Esistono funzionari “anonimi” che vivono in Occidente, magari anche in Italia?

Dal 2019, i membri del partito hanno superato i 90 milioni. Da quando gli interessi della Cina all’estero sono cresciuti, anche la presenza del partito si è diffusa, dapprima nelle filiali straniere delle imprese di stato (che devono obbligatoriamente istituire una cellula del partito), ma poi anche nelle grandi aziende private. Con una direttiva del 2017, si è imposto alle aziende all’estero di non svelare l’esistenza e le attività del partito al loro interno, per cui è molto difficile dare conto di questa realtà. D’altra parte, l’apparato poliziesco e di intelligence agisce anche per difendere gli interessi del partito, anche se formalmente non appartengono all’organizzazione. Anche tra i diplomatici, soprattutto di rango più elevato, la distinzione tra Stato e partito scompare. Infine, non serve esserne funzionari per riportare al partito comportamenti e opinioni critiche che non vengono tollerati, soprattutto se riconducibili a cittadini cinesi.

Cosa è rimasto della “rivoluzione” in un regime che fa della stabilità la sua ragione di vita?

In realtà, per mantenere la stabilità il partito non solo ha bisogno di ricorrere alla mitologia della rivoluzione come fondamento della sua missione storica, ma anche è costretto a mobilitare in continuazione il Paese per sperimentare nuovi modi di riconciliare in economia le forze apparentemente irriconciliabili: mentre annunciava il “ruolo decisivo del mercato”, allo stesso tempo Xi non perdeva l’opportunità di ribadire il “predominio” del settore pubblico. Zhao Zyiang nel 1987 ricordava che nello “stadio primario del socialismo” era necessario ricorrere a strumenti capitalistici: ora questa fase potrebbe anche durare per sempre, in una tensione rivoluzionaria potenzialmente infinita per difendere la grandezza della Cina.

Il grande traguardo del Pcc è sempre stata la “Xiaokang”, trascinare il Paese verso una “vita pacifica e armoniosa”. Dove è riuscito e dove invece ha fallito?

In un Paese in cui il rapporto con alcune minoranze è tutt’altro che armonioso, in cui l’indice di Gini – che misura la disuguaglianza economica – è tra i più alti al mondo, in cui il risentimento tra diversi strati della popolazione è elevato, la “vita pacifica e armoniosa” rimane per molti un’aspirazione. Certo, l’anarchia, il caos e la violenza degli anni ’20 e ’30 del XX secolo non esistono più, e indubbiamente la crescita economica è stata impressionante, anche se non dovremmo mai dimenticare il contributo dell’Occidente, che, aprendo i propri mercati alle merci cinesi e investendo ingenti capitali nel Paese, lo ha integrato nell’economia globale. Tuttavia, il partito non è nemmeno riuscito a conquistare il cuore e le menti degli abitanti di Hong Kong e di Taiwan, tanto è vero che Hong Kong verrà di fatto assorbita economicamente dalla Great Bay Area del Guangdong, e un conflitto per recuperare Taipei alla madrepatria non è più un’ipotesi remota.

Un percorso che ha avuto un prezzo umano alto, dal “Grande balzo in avanti” alla Rivoluzione culturale.

Per il partito il Marxismo-Leninismo è stato sempre un mezzo – “costi quel che costi” – per raggiungere lo scopo ultimo dello sviluppo economico della Cina. Il prezzo che ha pagato la generazione cresciuta negli anni del Grande Balzo in Avanti e della Rivoluzione Culturale è stato elevatissimo e tragico, ma anche la rapidissima industrializzazione degli ultimi decenni ha avuto i suoi costi, ora evidenti: penso all’inquinamento selvaggio dell’aria, dell’acqua e del suolo, e alla qualità della vita degli operai migranti che hanno reso la Cina la “fabbrica del mondo”. La modernizzazione delle economie presenta sempre e ovunque un conto salato, il problema è chi lo paga: in un Paese comunista in cui non esistono né diritto di sciopero né sindacati indipendenti, il fardello sopportato dalle masse operaie e contadini si è rivelato pesante.

La più grande celebrazione si è svolta a Piazza Tienanmen, simbolo della rivolta di trent’anni fa. Un messaggio ai dissidenti?

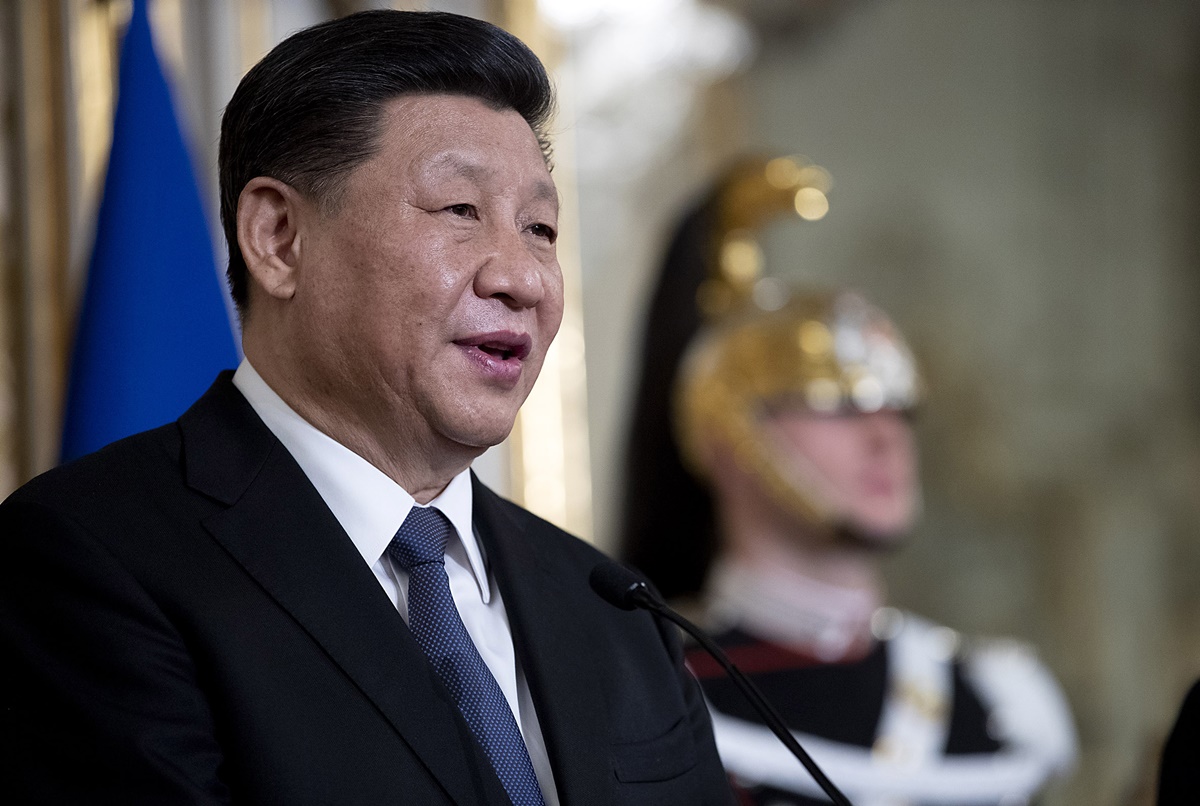

Più che un messaggio ai dissidenti – sostanzialmente marginalizzati se non completamente zittiti – la coreografia di Tiananmen parla a tutta la nazione, e al mondo intero: sotto il grande ritratto di Mao, vestito come lui, Xi Jinping ricorda a tutti che è stato il partito a rendere potente, ricca e rispettata la Cina. Il nazionalismo – “make China great again” – è divenuta ormai un’altra componente costante della legittimazione dell’autorità del partito.

La leadership di Xi Jinping è stata segnata da una svolta autoritaria che non si vedeva dai tempi di Mao. Da Hong Kong a Taiwan fino agli uiguri in Xinjiang, la repressione delle spinte autonomistiche e del dissenso è stata una priorità. Perché?

Perché nel momento in cui lo sviluppo economico porta a una maggiore articolazione degli interessi, il partito vuole evitare che essi si organizzino ed evolvano come centri di potere, non dico alternativi, ma nemmeno autonomi rispetto alla narrazione ufficiale. Prendiamo il caso delle aziende statali: la loro “societarizzazione” a partire dalla seconda metà degli anni ’90 ha trasformato molte di esse in centri di potere e ricchezza personale, senza che ciò si sia necessariamente tradotto in un maggiore flusso di cassa per lo stato. Invece di iniettare capitali privati in queste aziende, come ventilato e come potrebbe aver senso dal punto di vista economico, il partito ha dovuto frenare le loro ambizioni e riaffermare la sua capacità estrattiva. Nel caso delle provincie più periferiche, è evidente che più passa il tempo e non si vede crescere il consenso, il ricorso all’assimilazione forzata appare come l’unica soluzione praticabile.

Nel suo discorso al popolo, Xi ha lanciato un monito contro le nazioni che vogliono “bullizzare” la Cina riferendosi agli Stati Uniti. Quanto pesa sulla solidità del partito lo scontro ideologico contro Washington DC? Siamo a un punto di rottura senza precedenti?

Credo che ci attendano anni di crescenti tensioni tra Pechino e Washington, come logico sviluppo della fine dell’illusione liberale, secondo cui liberalizzando il mercato la Cina avrebbe abbandonato il totalitarismo maoista e sarebbe diventata più simile alle liberaldemocrazie, seguendo un percorso di modernizzazione analogo alla Corea del Sud e a Taiwan. Non è stato così, e ora – sia in termini di potenza sia sul piano valoriale – la Cina rappresenta una minaccia esistenziale per gli Stati Uniti. In un paese in cui il ricordo dell’umiliazione coloniale è stato coltivato nei decenni, è facile per il partito utilizzare lo scontro con l’egemone in chiave di riaffermazione dell’unità e della solidità della nazione. Detto ciò, per quanto riguarda gli scambi e il commercio ci saranno cambiamenti nella forma e nella quantità, ma non intravedo alcuna rottura: il mercato cinese è troppo ampio ed estensivamente inserito nelle catene globali del valore per farne a meno, e non si intravedono all’orizzonte nel sud del mondo grandi mercati alternativi.

C’è, con Xi, l’intenzione di “esportare” all’estero un modello politico, economico e culturale?

No, se per intenzione si intende la volontà esplicita di agire per esportare nel mondo il modello cinese (peraltro riconducibile nella parte economica al paradigma dello stato sviluppista in Asia orientale) alla stregua di quel che ha fatto l’Occidente con l’intervento militare in Iraq (uno dei maggiori colpi autoinferti al soft power americano, oltre che una tragedia). Tuttavia, l’influenza sottile che la Cina sta esercitando nel mondo non è meno efficace per affermare una visione propria del mondo. Attraverso gli scambi di studenti e di dottorandi con paesi in via di sviluppo, le collaborazioni con testate giornalistiche e televisive locali, il modo di fare impresa delle aziende cinesi, l’intensa attività diplomatica nelle organizzazioni multilaterali, è chiaro che Pechino sta riarticolando l’ordine internazionale in modo che corrisponda meglio non solo all’interesse della Cina, ma anche alla necessità del partito di affermare che il proprio modello istituzionale è più efficace.

Esistono crepe nella gerarchia di partito?

Parlare di fazioni all’interno del partito è un tabù assoluto, ma sappiamo che esistono, a cominciare dalla macro distinzione tra ‘principi rossi’ con pedigree famigliare rivoluzionario e i dirigenti politicamente formatisi nella Lega della Gioventù comunista, come il predecessore Hu Jintao.

C’è una lotta di successione sotterranea per il dopo-Xi?

La competizione sotterranea di idee, potere e visioni è stata sicuramente feroce fino all’ascesa di Xi, che ha attivato strumenti di repressione del dissenso interno mai smantellati. Immagino che abbia scontentato molti, ma parlare di lotta di successione per il dopo Xi mi pare eccessivo: non vedo alcuna successione in vista, anche se molti analisti hanno indicato nella mancata istituzionalizzazione del cambiamento di leadership il vero tallone d’Achille del partito, possibile fonte di instabilità nel momento in cui il leader supremo viene a mancare.

A cento anni dalla nascita, il PCC governa una Cina alle prese con una drammatica crisi demografica e una stagnazione economica. Come può uscirne?

Per quanto riguarda la drammatica crisi demografica, il partito si è reso conto, forse un po’ tardi, delle conseguenze negative della politica del figlio unico: di recente il governo ha autorizzato le famiglie ad avere un terzo figlio, me per molte coppie la vita nelle metropoli è divenuta così costosa da non potersi permettere più di un figlio. Non vedo invece al momento alcuna stagnazione economica: la Cina è stata l’unica tra le grandi economie a crescere nel 2020. Ovviamente, permangono forti criticità, tutte in qualche modo ricollegabili all’eterno dilemma del partito: quanto mercato e quanto stato deve essere presente nell’economia? Il partito non ha mai creduto che ci si possa fidare al 100% del capitale privato e, come dimostra il recente stop last-minute al colossale debutto in borsa di Ant Financial, sussidiaria di Alibaba (il cui fondatore Jack Ma aveva criticato il sistema bancario statale), vi sono delle linee rosse da non superare, “costi quel che costi”. Quanto questi costi siano sostenibili è, come dicono gli anglosassoni, “anybody’s guess”.