Solo in un Paese che ha perso il senso della misura può succedere che la nomina, in una commissione consultiva coordinata da un sottosegretario, di una economista di fama internazionale, professore ordinario in una Università tra le più quotate, autrice di una lunga lista di libri sulla materia, diventi un caso di cui si occupano i media, come se un marziano fosse sbarcato a Palazzo Chigi

Mario Draghi è arrivato al fronte. In prima linea. I nemici non stanno dall’altra parte della collina, ma all’interno delle trincee della maggioranza, organizzati in una Quinta colonna che raccoglie malcontenti, vaghe proteste, ricerca di un consenso purchessia, stupidità, senso di impotenza, fantasie terrapiattiste: tutti umori maleodoranti e scorie nocive accumulati negli ultimi vent’anni come le immondizie a Roma, una città ormai in procinto di essere invasa da mandrie di cinghiali affamati; umori e scorie che hanno trovato sbocco negli esiti delle elezioni politiche del 2018.

Come i veri condottieri l’ex presidente della Bce ha voluto iniziare dall’obiettivo più difficile: la riforma della giustizia, in particolare di quella penale. Per vincere questa battaglia – anche ricorrendo alla fiducia – Draghi non deve misurarsi soltanto con un M5S allo sbando ora parte della maggioranza, al quale gli incauti italiani hanno regalato la maggioranza relativa in Parlamento. Le sfida è molto più difficile perché si tratta di andare controcorrente rispetto ad un’opinione pubblica che da tanti anni ha condiviso la cattiva medicina del giustizialismo, ha bevuto alla fonte del combinato mediatico-giudiziario, si è esercitata nella pratica della gogna, sostituendo una sorta di moralismo d’accatto ai principi del diritto.

La riforma di Marta Cartabia probabilmente non merita tutti gli apprezzamenti che le sono rivolti, perché ha dovuto pagare il prezzo delle mediazioni; ma ha la forza morale e culturale di un gruppo dirigente – dotato dello spirito dei Lumi – che è consapevole di avere ragione e di assumersi la responsabilità di decidere anche nell’interesse (prevalente?) di chi ha torto.

Contro la riforma si sono levati pronunciamenti golpisti da parte di magistrati che ricoprono funzioni importanti e dello stesso CSM, un organismo che difende il proprio ruolo con una logica sovversiva nei confronti del Parlamento. Ci vorrebbe un nuovo presidente Cossiga a mandare i carabinieri a circondare Palazzo dei Marescialli. Draghi poi è riuscito ad aprire la strada dell’utilizzo del green pass, sia pure in settori ancora limitati per dare solidità ad una strategia alternativa rispetto a quella delle chiusure e dei coprifuochi. A pensarci bene le restrizioni – specie quelle nella scuola e nella PA – erano dettate dall’esigenza di ridurre i focolai dei contagi derivanti dai contatti e dagli assembramenti.

E si è rivelata una procedura stupida perché per sbarrare l’accesso in un ristorante ad un possibile untore, si è proceduto a chiuderlo anche per le persone sane. Il green pass invece determina un comportamento sensato: il ristorante resta aperto, ma l’ingresso è precluso a chi non fornisce le garanzie richieste. Ma, diciamoci la verità, quelli che frequentano i locali pubblici, si recano in palestra, al cinema e a teatro sono una esigua minoranza rispetto a quanto fanno – tutti i giorni – milioni di nostri concittadini: recarsi al lavoro, stare insieme ad altri nello svolgimento delle mansioni affidate, frequentare i luoghi in comune (mense, spogliatoi, ecc.), rincasare sui mezzi pubblici.

Per non parlare di quei ragazzi e giovani – adesso accusati di diffondere il contagio – i quali rischiano di trovarsi in classe con compagni ed insegnanti renitenti alla vaccinazione. Il green pass ha un senso solo se il governo è in grado di sciogliere questi nodi. Sul piano politico Draghi deve misurarsi con una parte della maggioranza (la Lega) e con l’opposizione (FdI); ma per gestire il green pass che consente di accedere alle aziende i problemi li pongono i sindacati. E veramente la loro è una posizione assunta in palese malafede, aggravata dall’arroganza delle parole. Sul green pass la Confindustria ha ragione.

Il contagio in occasione di lavoro (e quindi anche in itinere) è considerato infortunio e regolato da norme (articolo 2087 c.c.) che impongono al datore l’adozione di tutte le innovazioni della scienza e della tecnologia (anche se non sono state ancora recepite dalla legge), per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori. Tanto che il datore risponde dell’infortunio anche nei casi di rischio fortuito, forza maggiore, colpa non grave del lavoratore. La scoperta dei vaccini e la loro possibilità di impiego e sicuramente riconducibile a quelle innovazioni a cui il datore deve attenersi. Nei confronti dei dipendenti che non si vaccinano (il contagio costituisce infortunio anche se contratto sui mezzi di trasporto da casa al lavoro e viceversa) l’imprenditore si troverebbe a dover rispondere, penalmente e civilmente, dei danni gravi che i renitenti potrebbero subire o trasmettere a loro colleghi.

Nell’arco di tempo che va dall’inizio della pandemia al 30 giugno 2021 si sono verificati 176.925 denunce di infortunio sul lavoro da Covid-19, oltre un quinto del totale delle denunce di infortunio pervenute da gennaio 2020 e una incidenza del 4,2% rispetto al complesso dei contagiati nazionali comunicati dall’ISS alla stessa data. Ben 682 denunce con esito mortale da Covid-19, circa un terzo del totale decessi denunciati da gennaio 2020 e una incidenza dello 0,5% rispetto al complesso dei deceduti nazionali da Covid-19 comunicati dall’ISS alla stessa data del 30 giugno scorso.

Da quando è iniziata la pandemia l’ingresso nei luoghi di lavoro – grazie a meritori Protocolli per la sicurezza concordati tra le parti sociali e il governo – è sempre stato condizionato da verifiche e da certificazioni, secondo le procedure disponibili. Basta leggere il protocollo capostipite del 24 aprile 2020 per capire che il green pass è la logica conseguenza di quelle procedure, dopo la scoperta e la possibile somministrazione dei vaccini. Un’altra pagina – veramente indecorosa – riguarda il modo in cui viene affrontata la vicenda di alcune aziende che intendono cessare l’attività o ricorrere – magari con scarso fair play – a licenziamenti collettivi, in rapporto all’avvio del superamento del blocco. In quest’opera di mistificazione concorrono anche i media soprattutto televisivi.

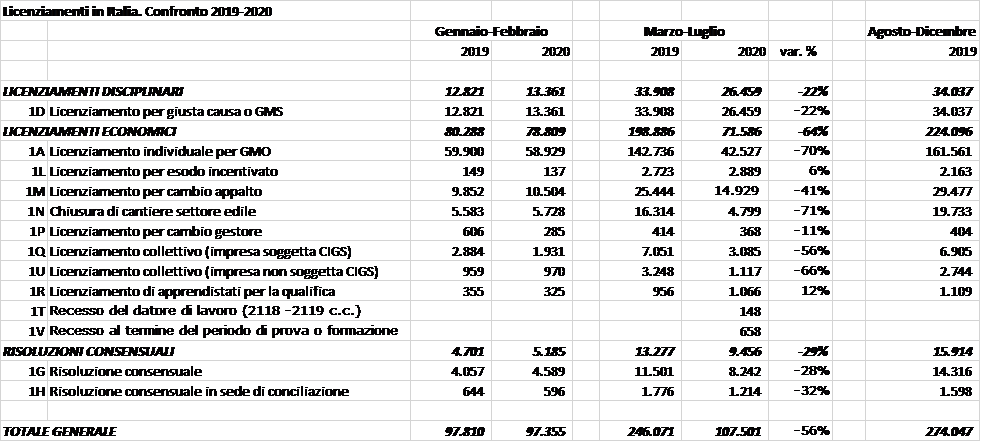

Sembra quasi che le aziende chiudano solo per poter licenziare. Non si tiene conto neppure delle dichiarazioni rese dal ministro Andrea Orlando in una intervista al Foglio. “Allo stato attuale, in linea di massima, l’andamento (dei licenziamenti, ndr) non individua una dinamica particolarmente diversa da quella precedente alla pandemia”. Il ministro ha poi fornito considerazioni di grande buon senso. Innanzi tutto – ha confermato Orlando – il blocco non ha mai impedito i licenziamenti per cessazione delle attività. Inoltre- ha aggiunto- la cassa Covid “è stata una specie di anestetico che ha rallentato alcuni orientamenti e alcune decisioni che probabilmente le imprese avevano già in mente”. Poi dando sfoggio di un serietà ammirevole il ministro ha sconfessato le analisi fasulle di chi collega il caso delle nuove vertenze aperte allo sblocco dei licenziamenti. Whirpool-Embraco, Gkn, Gianetti ruote “sono aziende che scontano problemi pregressi”.

A sentire i talk show sembra che i licenziamenti siano una novità e che non ci sarebbero stati se continuava il regime di blocco. Ma anormale è stato un divieto protratto così a lungo, mentre, purtroppo, in una economia di mercato i i licenziamenti, come le assunzioni, rientrano nella normalità dei processi produttivi (si veda la tabella) anche prima del covid-19. I sindacati che stanno proclamando scioperi per un migliaio di licenziamenti nelle fabbriche che chiudono, hanno assistito impotenti, trincerati nel bastione del blocco, alla perdita di un milione di posti di lavoro. Eppure, in questo teatrino di peracottari mancava ancora la comica finale.

Solo in un Paese che ha perso il senso della misura può succedere che la nomina, in una commissione consultiva coordinata da un sottosegretario, di una economista di fama internazionale, professore ordinario in una Università tra le più quotate, autrice di una lunga lista di libri sulla materia, diventi un caso di cui si occupano i media, come se un marziano fosse sbarcato a Palazzo Chigi. Parliamo di Elsa Fornero che è stata chiamata a fare parte, insieme ad altre 25 personalità competenti in diverse materie, del Consiglio di indirizzo del Dipe.

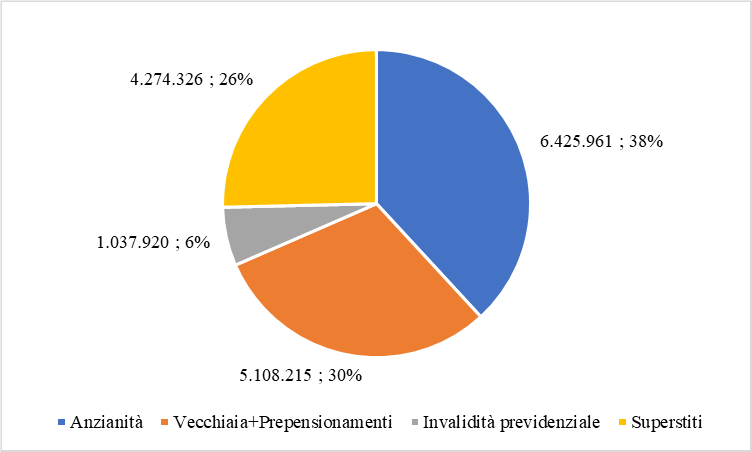

A protestare (e ad offendere) non è stato solo Matteo Salvini (Giorgia Meloni si è dimostrata più moderata anche nelle critiche). Anche i media sono rimasti a bocca aperta, avvalorando la percezione che la riforma che porta il suo nome fosse un disastro e che la sua nomina preludesse ad altri interventi sacrificali. Siamo all’Oscar della malafede nei confronti di una legge (il decreto Salva Italia, agli articoli 24 e 25, era il contenitore della riforma del 2011) approvata da una maggioranza di due terzi dei parlamentari, in ambedue le Camere; una riforma che è considerata ottima da tutti gli osservatori internazionali, che è difesa dalla Ue, che non ha prodotto nessuno degli effetti devastanti di cui è accusata, tanto che l’Italia è divenuta – nonostante Elsa Fornero – il ‘’Paese dell’anticipo’’ poiché il numero delle pensioni anticipate supera di circa due milioni quello dei trattamenti di vecchiaia (si veda il grafico).

Pensioni vigenti il 1 gennaio 2021

Nei prossimi giorni il ministro Orlando incontrerà i dirigenti sindacali i quali gli esporranno le loro proposte (fuori dal mercato e dalla storia) in tema di pensioni. Se potessimo dare un consiglio al ministro, lo inviteremmo a leggere in apertura di seduta alcuni brani di una intervista a Huffpost di Gian Carlo Blangiardo, demografo e attuale presidente dell’Istat, nominato dal Conte 1. “Con una demografia come questa non è sostenibile che le imprese mandino il proprio personale via a 55-60 anni. Una soluzione, invece, sarebbe quella di mantenere i lavoratori più anziani aggiornati con programmi di formazione continua. L’interscambio fra le generazioni è un valore importante, che viene perduto con i prepensionamenti, i quali creano una brusca cesura. E non è vero, come spesso si dice, che per ogni anziano che se ne va si libera un posto per un giovane. La verità è che non c’è contrapposizione tra giovani e anziani, come invece molti hanno fatto e fanno credere: possono e anzi devono convivere”. E alla domanda maliziosa del giornalista sulla responsabilità della legislazione, Blangiardo risponde: “Non so dire se, e in che misura, sia colpa della legislazione. So soltanto che ci sono troppe uscite anticipate. E a questo si dovrebbe trovare un rimedio”. Vale anche per queste considerazioni la cancel culture applicata ad Elsa Fornero?