A più di 50 anni dall’ultima volta che l’umanità ha messo piede sulla superficie lunare, con la missione Apollo 11 del 1969, il viaggio di Artemis 1 si è concluso con successo. Dopo più di 25 giorni attorno alla Luna, la navicella Orion è rientrata nell’atmosfera con un tuffo a largo della California aprendo la via al ritorno del prossimo uomo e la prima donna sul satellite terrestre che però potrebbe non avvenire entro il 2025, come osserva Marcello Spagnulo su Airpress

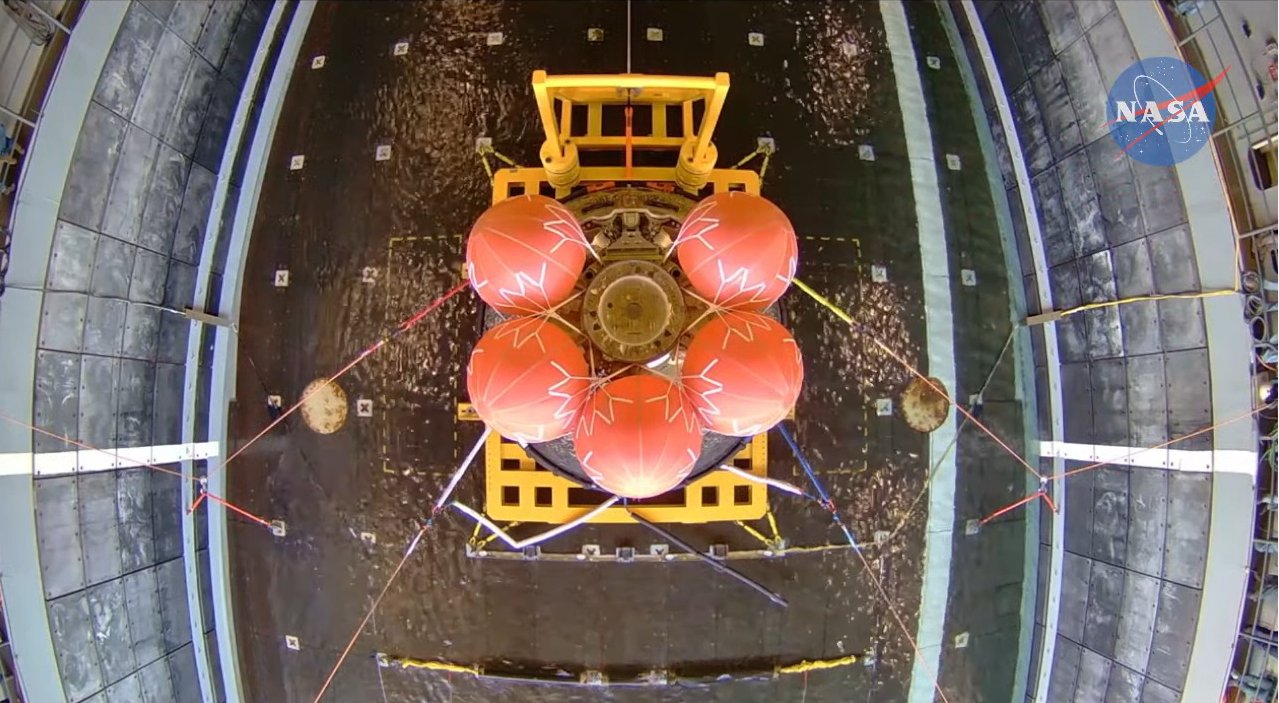

Artemis 1 si è conclusa con successo e l’umanità è sempre più vicina a tornare sulla Luna. Tutto è andato come previsto e alle 18:40 di ieri (ora italiana), la Nasa ha trasmesso l’ammaraggio della capsula spaziale Orion – costruita da Lockheed Martin e Boeing, con un significativo contributo dell’industria europea e italiana – atterrata con un tuffo a largo di San Digeo nell’Oceano Pacifico grazie all’aiuto di tre enormi paracaduti rossi e bianchi dopo aver trascorso più di 25 giorni attorno alla Luna. Un volo per la Nasa necessario a testare “tutti i sistemi dell’astronave, in particolare lo scudo termico di protezione che deve resistere al rientro in atmosfera terrestre decelerando dalla velocità sbalorditiva di 40mila chilometri orari”, come ha ricordato l’esperto aerospaziale e consigliere scientifico di Limes, Marcello Spagnulo, sull’ultimo numero di dicembre della rivista Airpress. Il modulo di servizio europeo (Esm) dell’Agenzia spaziale europea (Esa) con il Crew module adapter si sono separati circa 40 minuti prima dell’atterraggio, il primo è riuscito a bruciare nell’atmosfera come preventivato mentre Orion è riuscito a orientare e controllare il proprio rientro grazie ai propulsori. Così accelera la nuova corsa internazionale alla Lunar economy, con la Nasa che completa Artemis 1 mentre l’azienda giapponese Ispace lancia verso la Luna il primo lander privato.

Splashdown.

After traveling 1.4 million miles through space, orbiting the Moon, and collecting data that will prepare us to send astronauts on future #Artemis missions, the @NASA_Orion spacecraft is home. pic.twitter.com/ORxCtGa9v7

— NASA (@NASA) December 11, 2022

Un viaggio nell’universo lontano

“Dopo tre giorni dal decollo, l’astronave, senza equipaggio a bordo, si è inserita in un’orbita lunare ellittica che l’ha condotta da poco meno di cento chilometri dalla superficie sino a 64mila chilometri di distanza, il luogo più lontano nello spazio mai raggiunto da un veicolo spaziale abitabile”, ha raccontato l’esperto. I prossimi passi del programma vedranno volare “a bordo di Artemis 2 nel 2024 un equipaggio di quattro astronauti, tre americani e un canadese, per effettuare un fly-by intorno alla Luna, senza entrare in orbita, e tornare a Terra dopo un viaggio di breve durata”. Mentre, per veder tornare l’essere umano sulla superficie lunare, si aspetterà almeno fino al 2025 con la missione Artemis 3. Nei futuri step vedremo i prossimi moduli dell’Esm fornire agli astronauti elettricità, propulsione e controllo termico della cabina, ma anche atmosfera respirabile e acqua potabile.

Luci e ombre di Artemis

Recentemente l’ispettore generale della Nasa ha presentato nel corso di un audit alla sottocommissione della Camera per lo spazio e l’aeronautica del Congresso di Washington, “un report in cui sono dettagliate alcune criticità del programma Artemis che, a suo parere, porteranno l’ente spaziale a non rispettare i tempi oggi previsti”, ha raccontato Spagnulo. “In particolare, l’ispettore generale rileva come la Nasa sembri sottovalutare significativamente l’incremento di costo del programma che nel 2025 avrà pesato sui contribuenti statunitensi per 93 miliardi di dollari, ben al di sopra delle previsioni iniziali”. “Il rapporto presentato al Congresso dichiara che con tutta probabilità la missione Artemis 3 subirà un ritardo significativo a causa dello sviluppo per le nuove tute spaziali degli astronauti e, soprattutto, per la realizzazione e la qualifica del lander lunare Human landing system (Hls)”. La realizzazione del lander, affidata nel 2021 a SpaceX per quasi tre miliardi di dollari, infatti, presenterebbe tempistiche irrealistiche a detta dell’ispettore Nasa. “Pochi credono che Hls possa essere pronto per allunare nel 2025. I programmi spaziali americani negli ultimi due decenni hanno impiegato in media più di otto anni dall’aggiudicazione del contratto al primo volo operativo, mentre Hls dovrebbe riuscirci nella metà del tempo. La stessa SpaceX, che ha rivoluzionato l’industria spaziale, ha comunque impiegato un decennio per sviluppare la Crew Dragon per trasportare gli astronauti sulla Stazione spaziale internazionale. Immaginare che possa realizzare, provare e qualificare in poco più di quattro anni il lander Hls per un primo allunaggio con un equipaggio, sembra in effetti poco realistico”. In questo quadro, “l’obiettivo strategico americano è di veder ridotti i costi delle missioni grazie all’impegno dell’imprenditoria privata e di garantire comunque, grazie a quest’ultima, il predominio tecnologico e le missioni governative nello spazio profondo”, ha concluso l’esperto.

Tanta Italia a bordo

Rispetto ad Apollo, programma prettamente statunitense, Artemis vede invece un forte contributo internazionale e italiano, con il nostro Paese che è stato il primo a firmare gli Artemis Accords a ottobre del 2020. Il programma impiegherà, infatti, moduli per l’equipaggio e servizi di telecomunicazione di produzione italiana. L’Italia, inoltre, avrà un ruolo cruciale nella realizzazione della parte dotata di finestre dell’Esm, del lander logistico lunare e del modulo human landing lunare. Thales Alenia Space Italia, per esempio, produce la struttura di base dell’Esm, che fornisce tra gli altri l’elettricità e la propulsione, fino ai sottosistemi critici sviluppati per tutti e sei i moduli, che garantiranno le condizioni vitali e la sicurezza dell’equipaggio durante l’intera missione, come ad esempio il sistema per la protezione dai micrometeoriti e il controllo termico. Leonardo, invece, fornisce i pannelli fotovoltaici (Pva) che compongono le quattro “ali” del modulo di servizio e le unità di controllo e distribuzione dell’alimentazione (Pcdu) per i moduli Esm da 1 a 6, utili al controllo e alla distribuzione di energia al veicolo spaziale. Su Artemis 1 è volato anche il cubesat dell’Asi, Argomoon, realizzato dall’azienda torinese Argotec, l’unico satellite europeo a partire con la missione. L’obiettivo di Argomoon, un cubesat 6U con una massa di appena 15 chilogrammi, e la dimensione di una valigetta 24 ore ((20x30x10 centimetri) è stato quello di fornire immagini anche a conferma della corretta esecuzione delle operazioni del Sls.

(Foto: Nasa)