La tragedia del batiscafo Titan, il sommergibile inabissatosi accanto al relitto del Titanic che avrebbe dovuto visitare, impone una riflessione sui pericoli e l’opportunità del cosiddetto turismo d’avventura. Un interrogativo che dalle profondità marine coinvolge anche lo spazio extra-atmosferico. La riflessione di Gregory Alegi

Non è andata come nei film. Il batiscafo Titan non è riemerso dalle acque dell’Atlantico con i suoi cinque passeggeri stremati, ma vivi. La gara di ricerca e soccorsa guidata dalla Us Coast Guard non ha sortito alcun miracolo dell’ultimo momento. L’escursione subacquea sul relitto del Titanic è finita in tragedia, come si era temuto fin dal primo momento.

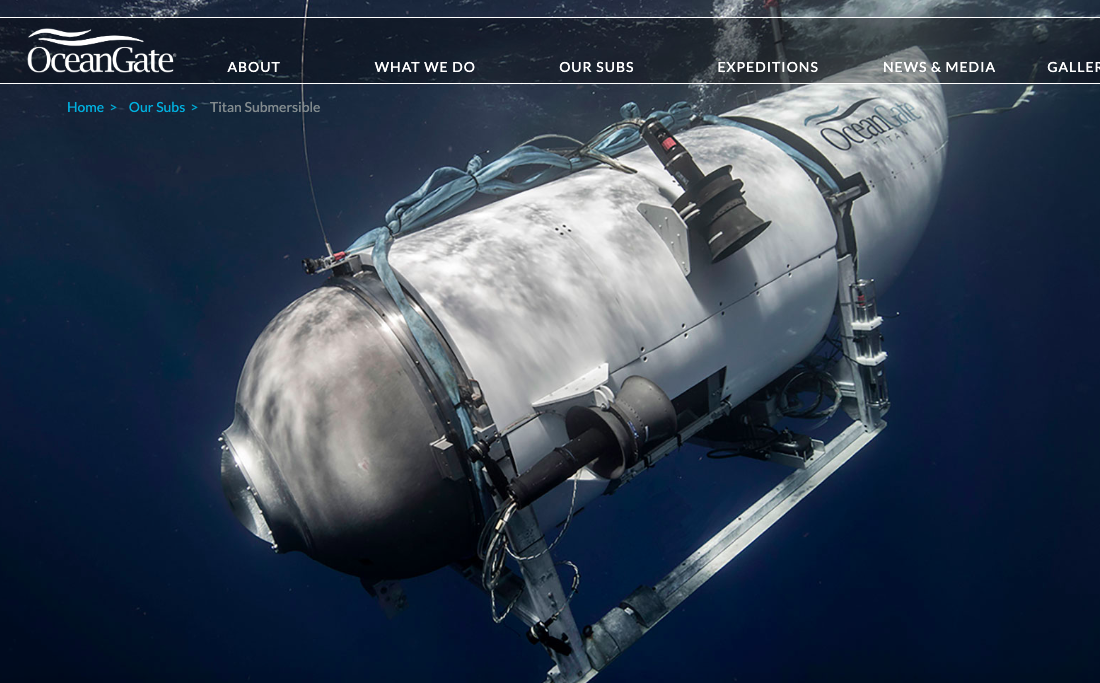

Poco importa se il batiscafo sia imploso dopo meno di due ore di immersione o se gli occupanti abbiano resistito fino alla fine delle 96 ore di ossigeno che avevano a bordo. Poco importa che i sensori di profondità della Us Navy avessero subito rilevato un’esplosione se lo sciame di detriti rilevato dalla Coast Guard provenisse dal Titan o che ormai il suo relitto giaccia accanto a quello del transatlantico che voleva visitare. Il Titanic conta oggi cinque nuove vittime, testimoni perenni del fascino che quel lontano naufragio esercita da ormai 111 anni.

Se la tragedia umana – perché di questo si tratta – impone il rispetto per le vite spezzate e le famiglie che piangono i loro cari, ai quali non potranno neppure dare sepoltura, l’industria del turismo d’avventura impone qualche riflessione sul rapporto tra rischio e divertimento, tecnologia, economia. Un tema che diventerà scottante con l’avvio del turismo spaziale su vasta scala (se non proprio di massa).

La prima osservazione è l’inutilità di queste morti, ben diverse dal sacrificio in nome della scienza (si pensi a Marie Curie o agli astronauti dell’Apollo I). Il relitto del Titanic è noto e documentato da anni. Non si contano i pezzi della nave e del suo carico recuperati ed esposti in musei e collezioni. Vedere il relitto con i propri occhi, sia pure attraverso un oblò di trenta centimetri, può essere senz’altro emozionante, ma non aggiunge nulla alla conoscenza. È soddisfazione del desiderio perché si ha la possibilità di farlo, cioè edonismo puro.

La seconda considerazione riguarda la tecnologia. Più che gli errori concettuali del progetto Titan (i materiali compositi lavorano male a compressione e sono dunque poco adatti ad affrontare le enormi pressioni delle acque profonde) e il chiaro avvertimento dato nel 2018 da altri operatori del turismo subacqueo, preoccupa il rifiuto della certificazione, vista come ostacolo anziché come garanzia. Come per il rischio, un conto sono i nuovi campi nei quali tutto è da scoprire (si pensi ai problemi delle batterie durante lo sviluppo del Boeing 787) e un altro quelli dove le best practice sono notissime. Il rifiuto ideologico della certificazione – e dunque della competenza e dell’esperienza sintetizzata – incarna il mito della tecnologia autoreferenziale, slegata da ogni altra dimensione. Non è un caso che i settori emergenti dei veicoli a guida autonoma chiedano normative che escludono la responsabilità penale dei progettisti per trasferire tutto nel solo ambito civile, che risolve tutto con indennizzi precalcolati e dunque trasferibili sulle assicurazioni.

Il terzo punto riguarda l’enorme sforzo di soccorso montato nonostante il tempo per coprire la distanza i 1.600 chilometri tra la costa e il luogo del disastro dimezzasse la già piccola finestra di ricerca. L’intervento di Usa e Canada risponde e assolve al dovere degli Stati di proteggere la vita dei cittadini, ma vi è qualcosa di fondamentalmente errato nella privatizzazione del divertimento estremo da parte dei (semplifichiamo) “ricchi” e nella pubblicizzazione dei costi del soccorso attingendo alle tasse del restante 99% della popolazione. Anche qui vi è una dimensione etico-morale ineludibile.

Come in tanti altri casi, i tre punti sono incompatibili tra loro, soprattutto quando alla fine ci si rivolge a quello che, parafrasando un termine finanziario, si potrebbe definire il “soccorritore di ultima istanza”, cioè lo Stato. Per fare un esempio, si potrebbe vedere una responsabilità dello Stato normatore nei confronti di chi, avendo rispettato le regole, incorre comunque in un incidente, o verso chi lo subisca nello svolgimento di un compito ufficiale o lavorativo che contribuisce al progresso o al benessere collettivo.

In conclusione, la tragedia del Titan era del tutto evitabile. L’inutile perdita di vite umane per uno sfizio impone di riflettere su una società che impone regole strette alla moltitudine delle persone ma consente ai ricchi di vivere legibus soluti, salvo ricorrere alla solidarietà collettiva quando – com’era prevedibile – la realtà li riporta bruscamente a terra. O, come in questo caso, sul fondo del mare.