Solo se riusciamo a proteggere la nostra sovranità, indipendenza politica e sicurezza nazionale dalle molteplici ingerenze di Pechino, saremo capaci di rimanere saldi insieme ai partner alleati per affrontare la più grande sfida geopolitica dei nostri tempi. L’unica domanda è: lo facciamo sin d’ora o quando sarà troppo tardi? L’opinione di Laura Harth, campaign director di Safeguard Defenders

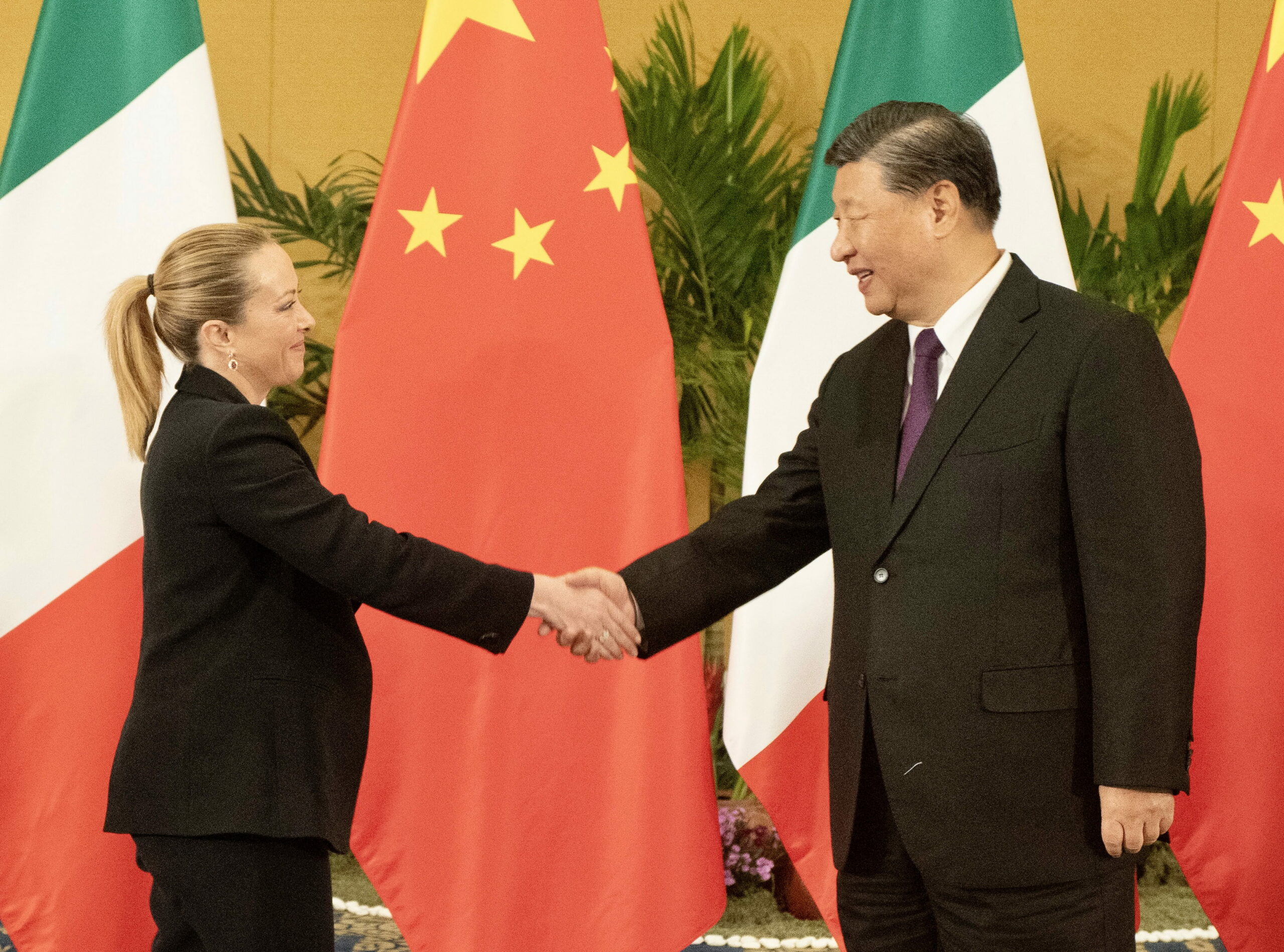

È finita. La malaugurata avventura italiana nel progetto geo-strategico di Pechino si è conclusa. Parola mantenuta da Giorgia Meloni, presidente del Consiglio, che non aveva mai fatto segreto della sua avversità a quel legame di stretta simbolica tra il regime comunista e la Repubblica italiana. Ora si ripassa al partenariato strategico globale, in atto dal 2004. Un accordo bilaterale sì, ma che “coinvolge anche la trattazione di tematiche globali, il rapporto Ue-Cina e le questioni multilaterali”. Non un Italia che viaggia da sola, ma un Paese fermamente ancorato alle sue alleanze democratiche.

A conclusione della sua visita a Washington di luglio, Meloni aveva espresso parole ferme sulla necessità di una politica di derisking nei confronti di Pechino. Una posizione che si inserisce appieno nella politica dell’Unione europea, sempre più conscia che la componente “rivale strategico” sia l’elemento prevalente nei rapporti odierni con Pechino. Non a causa delle politiche europee o delle alleanze democratiche come vuole la propaganda cinese, ma come diretta conseguenza delle violazioni sempre più eclatanti delle regole internazionali da parte del Paese comunista. L’uscita della Via della Seta non può quindi che essere il punto di partenza per una politica italiana consistente con gli impegni presi. Una politica che deve mirare a rafforzare le difese interne alle molteplici minacce ibride cinesi, così che l’Italia possa continuare a viaggiare a testa alta nei contesti multilaterali e trovarsi pronta ad affrontare le ulteriori sfide lanciate alle nostre società libere e le crescenti aggressioni cinesi nell’Indo-Pacifico.

Alla vigilia della Presidenza italiana del G7, viene facile tracciare un programma minimo di politiche di derisking da attuare. Lo troviamo di fatto già pronto nella dichiarazione dei Leader del G7 del 6 dicembre 2023, che ribadisce il capitolo dedicato alla Cina del Summit di Hiroshima in cui si sottolineano che “la resilienza economica richiede la riduzione del rischio e la diversificazione”.

Alla ricerca di una posizione egemonica dove possa utilizzare le sue leve economiche e tecnologiche come strumento di controllo sulle politiche altrui e schermarsi dalle pressioni esterne causate dalle sue violazioni atroci dei diritti umani e le aggressioni verso Taiwan, ci vorrebbe ormai un’enciclopedia per descrivere tutte le tattiche illegittime messe in atto da Pechino. Dallo spionaggio e il furto tecnologico su scala industriale, la fusione civile-militare, la presa di ostaggi e i divieti d’entrata o uscita per dipendenti d’aziende e ricercatori, alla coercizione economica-finanziaria di Paesi o settori interi così come di singoli imprenditori, il boicottaggio patriottico di aziende che osano esprimere posizioni contrarie alle sue politiche repressive o il blocco di fondi e asset all’interno del Paese. La lista è fin troppo lunga e le recenti politiche adottate in tema di sicurezza nazionale rendono estremamente evidente che sarà quest’ultima a dettare sempre di più le politiche economiche di Pechino. Più che a un miglioramento quindi, ci dobbiamo aspettare un ulteriore inasprimento delle politiche dannose e coercitive.

Quanto al derisking, per far fronte a queste minacce molteplici, occorre andare ben oltre il Golden Power. Bisogna riconoscere che Pechino guarda a tutti i componenti della nostra società come strategici. Questo si debba tradurre in politiche che alzino il livello di comprensione e preparazione dei settori economici nel nostro Paese. Avvisi per le aziende italiane sarebbero un buon punto di partenza per allertare sui vari rischi legati alla presenza o gli investimenti in Cina. Una mappatura degli investimenti e interessi italiani presenti in Cina potrebbe inoltre aiutare il governo a capire meglio i rischi attuali e futuri di tale esposizione. A essa si dovrebbe aggiungere una ben dichiarata linea di demarcazione che insula la politica italiana dalle pressioni indebite esercitate da interessi economici-finanziarie per conto o sotto coercizione di Pechino, insieme a una linea di segnalazione dove tali eventi possano essere registrati per misurare l’esposizione del Paese e guidare le sue risposte in coordinamento con i partner alleati.

Particolare attenzione va inoltre prestato ai settori della ricerca, soprattutto in ambito accademico. L’autonomia degli atenei non può essere l’excusatio ad infinitum per non affrontare i rischi di infiltrazione, di furto tecnologico ad uso dual use, o di soppressione del libero dibattito academico all’interno delle nostre università ed istituti di ricerca. La scusante stride inoltre con la politica del governo che attraverso i piani triennali di attuazione dell’Accordo quadro del 2010 promuove attivamente le collaborazioni scientifiche, come evidenziato ancora a novembre di quest’anno con la sottoscrizione del nuovo piano triennale. Se l’autonomia degli atenei permette la promozione governativa delle collaborazioni, lo stesso debba valere per una valutazione dei rischi e delle linee guida sui comportamenti da adottare o persino da escludere.

Lo stesso vale anche per settori come quello della sanità. Fa specie che nel contesto del G7 si parli apertamente dei rischi sulla divulgazione illegittima dei dati, mentre al contempo vediamo la stretta di accordi come il protocollo di collaborazione sanitaria tra la Regione piemontese e le autorità cinesi. Che la Cina fosse a caccia di accordi nel settore divenne evidente durante la pandemia, quando proprio in Italia spinse apertamente per una Via della Seta della Salute. Una caccia che sembra dettata non solo da una seta tecnologica, ma anche di dati. Continuano infatti ad emergere rapporti su tentativi massici di hackeraggio delle database sanitari di Paesi alleati come il Regno Unito, per esempio attraverso l’azienda cinese BGI, o gli Stati Uniti, dove ieri Bloomberg è tornato sull’attacco massiccio alle database dell’ US Department of Health and Human Services.

Gli esempi di poteri decentralizzati come le università e le regioni ci portano inoltre al secondo nodo da affrontare.

“Chiediamo alla Cina”, dice il G7, “di agire in conformità con i suoi obblighi ai sensi della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche e della Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari, e di non condurre attività di interferenza volte a minare la sicurezza e l’incolumità delle nostre comunità, l’integrità delle nostre istituzioni democratiche e la nostra prosperità economica”.

Poche parole per descrivere tanti aspetti. Pechino adopera una strategia whole-of-society, che coinvolge – volenti o nolenti – tutti gli strati della società (ivi incluso la criminalità organizzata) per imporre la sua volontà. Abbiamo già toccato il lato economico, ma la sua interferenza negli affari interni di altri Paesi va ben al di là delle leve economiche-finanziarie. Sotto Xi Jinping, il cosiddetto lavoro del Fronte unito oltre i confini nazionali ha assunto un ruolo primordiale. È una strategia che mira sia ad influenzare il processo decisionale altrui, che reprimere le critiche e il dissenso alla dittatura cinese. Dal livello nazionale a quello subnazionale – come dimostrano esempi recenti di Asti e Bari, o il sopracitato esempio della Regione Piemonte –, attraverso le cosiddette associazioni culturali o le camere di commercio della diaspora cinese alle fondazioni e gruppi di amicizia italiane.

Parlando di derisking, mentre il fenomeno è sotto crescente osservazione in tutti gli altri Paesi alleati del G7 con dibattiti e rapporti parlamentari, rafforzamenti o definizione di quadri legislativi sugli agenti stranieri, commissioni d’inchiesta o avvisi dei servizi, in Italia questo tema sembra ancora del tutto assente. Che questa assenza sia legata a una mancanza di comprensione o di volontà, è proprio la stagione della Via della Seta che sottolinea quanto sia ormai non rinviabile affrontare la questione a viso aperto anche da noi.

Nella tradizione del conoscere per deliberare, anche qui una mappatura delle varie sfaccettature del fenomeno sul territorio italiano sarebbe fondamentale, a partire dalle organizzazioni e gli individui legati al Dipartimento di Lavoro del Fronte Unito agli accordi di gemellaggio e di cooperazione locale. Urgono avvisi pubblici e interni ai partiti politici circa la natura, gli obiettivi ed i rischi legati alle operazioni di influenza da parte di Pechino.

Inoltre, esiste un Rapid Response Mechanism del G7 guidato dal Canada che mira ad affrontare le questioni di interferenze straniere, disinformazione e repressione transnazionale attraverso la condivisione di informazioni e coordinamento sulle migliore pratiche di contrasto. Sarebbe opportuno che durante la sua Presidenza G7, l’Italia colga l’occasione di questo meccanismo per innescare un dibattito pubblico in merito e colmare le eventuali lacune nel quadro legislativo ed esecutivo.

Solo se riusciamo a proteggere la nostra sovranità, indipendenza politica e sicurezza nazionale dalle molteplici ingerenze di Pechino, saremo capaci di rimanere saldi insieme ai partner alleati per affrontare la più grande sfida geopolitica dei nostri – se non tutti – tempi. Per farlo, oltre alla volontà, serve infine un vero approccio whole-of-government, con un coordinamento stretto che possa valutare i rischi sotto vari profili e garantire che le politiche siano in sintonia in tutti i dipartimenti e a tutti i livelli.

Dopo l’uscita della Via della Seta nutro una certezza. So che arriveremo a tutto questo. L’unica domanda è: lo facciamo sin d’ora o quando sarà troppo tardi? Optiamo per la prima opzione, come miglior augurio per l’anno a venire e la presidenza italiana del G7.