La New space economy italiana è anche nei numeri di una giovane Pmi aerospaziale di Napoli, la Space factory che martedì 30 gennaio ha lanciato sulla Stazione spaziale internazionale il quinto esperimento nell’arco di poco più di due anni, e il secondo nel giro di soli dieci giorni. Una settimana prima infatti, a bordo della Dragon che ha portato il colonnello Walter Villadei sulla Iss era decollato anche un altro esperimento sempre realizzato nei laboratori napoletani

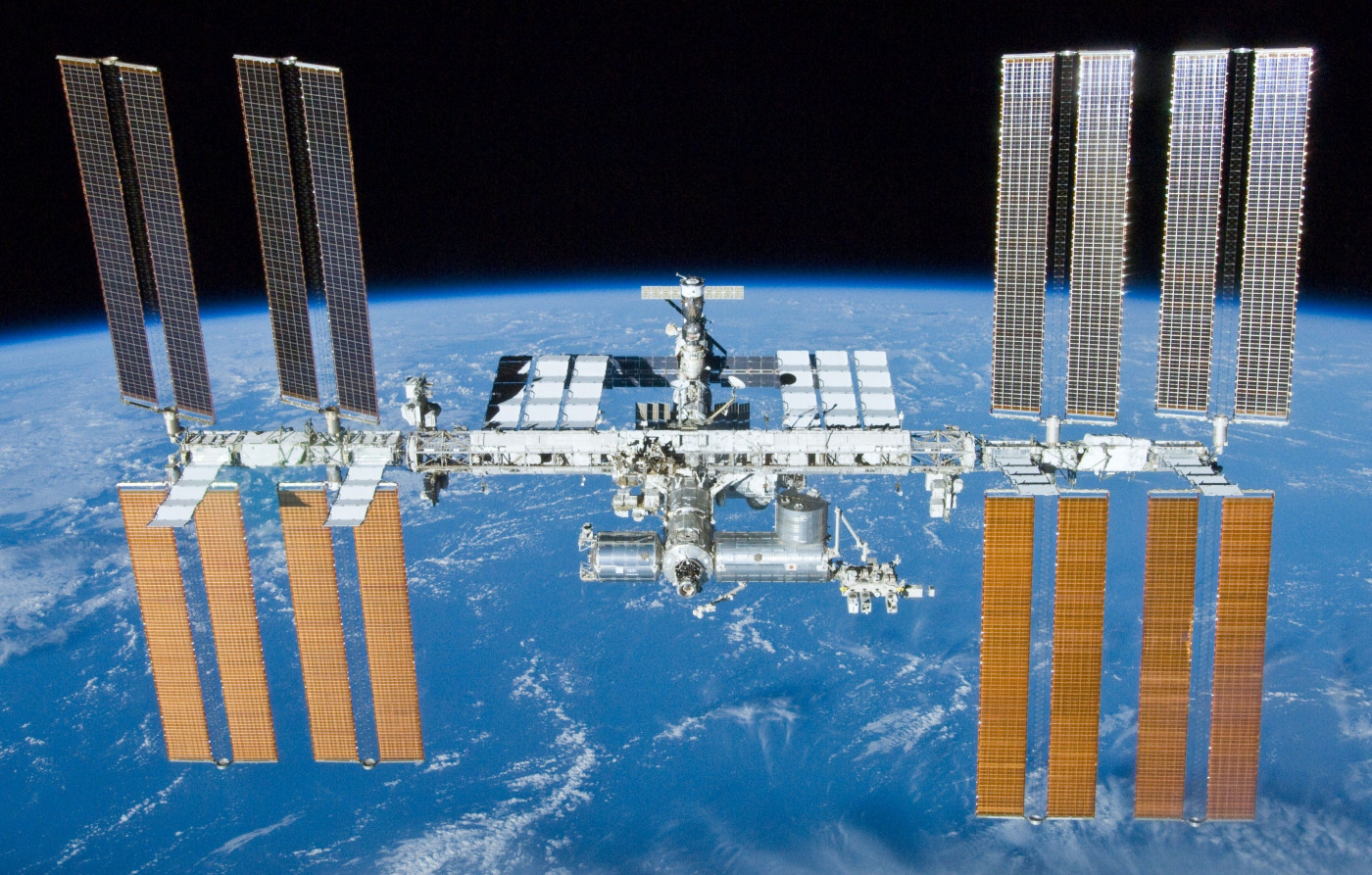

Quinto lancio nello spazio in due anni e secondo nel giro di dieci giorni, questi i numeri del gruppo Space factory di Napoli che si candida come uno dei protagonisti della New space economy italiana. L’idea vincente dei ricercatori napoletani è stata quella di progettare e realizzare un mini-laboratorio automatico che, mantenuto a temperatura costante sulla Stazione spaziale internazionale (Iss) e semplicemente inserito in un rack standard, si attiva autonomamente e può fungere da incubatore per cellule o tessuti organici di diversa natura. Tramite l’attivazione pre-programmata di microinfusori, le cellule possono essere combinate con sostanze molecolari per studiarne le reazioni in condizioni di microgravità. Una volta completato il ciclo programmato di sperimentazione il mini-laboratorio si spegne autonomamente per poi essere riportato a terra dove le cellule possono essere analizzate.

Il primo esperimento, lanciato nel 2021, “Readi Fp” (Reducing arthritis dependent inflammation first phase) coordinato dal professor Geppino Falco del dipartimento di Biologia dell’università degli studi di Napoli Federico II, era servito per valutare gli effetti della microgravità sulla perdita di calcio delle cellule ossee per identificare potenziali contromisure basate sul resveratrolo, e potenzialmente impiegabili a terra per la cura dell’osteoporosi; poi nel 2023 era stata la volta dell’esperimento Ovospace ideato dal team del professor Mariano Bizzarri presso il dipartimento di Medicina sperimentale dell’università La Sapienza di Roma, coordinato, che aveva l’obiettivo di studiare il comportamento evolutivo in microgravità di cellule ovipare per la cura dell’infertilità.

Gli sviluppi del mini-laboratorio erano stati inizialmente cofinanziati dalla Regione Campania e i risultati conseguiti hanno permesso successivi finanziamenti da parte della Banca del Credito Cooperativo e da parte di Intesa SanPaolo, tramite lo strumento Nova+, consentendo alla società di perfezionare la tecnologia del mini-laboratorio automatico e realizzare ulteriori esperimenti di ricerca biomedica sulla Iss. A gennaio, quindi, sono decollati da Cape Canaveral a pochi giorni di distanza sia Ovospace Orion – finanziato dall’Asi – e sia Readi-Sp, due esperimenti che rappresentano il secondo step delle due attività di ricerca effettuate nel biennio appena trascorso.

Nel 2024 la Space Factory prevede ulteriori due lanci in orbita, il primo previsto a novembre sempre sulla Iss vedrà il debutto della versione 2.0 del mini-laboratorio automatico che permetterà il controllo e la gestione da remoto dell’esperimento Space Slime; e il secondo previsto a dicembre del microsatellite Ireos-0. Quest’ultimo è un dimostratore orbitale che dovrà testare nello spazio le tecnologie di rientro controllato. La strategia di Space Factory, infatti, è quella di rendersi indipendenti dalla Iss e dalle capsule Dragon, sviluppando e standardizzando dei minisatelliti con al loro interno i laboratori oggi realizzati e certificati dalla Nasa. In questo modo, la società conta di poter offrire sul mercato dei mini laboratori di ricerca da lanciare con maggior frequenza nello spazio e con vettori più piccoli e meno costosi del Falcon 9, e che siano in grado di operare in orbita autonomamente per poi rientrare a terra ed essere recuperati.

Questi minisatelliti con capacità di rientro autonomo e controllato diverranno, nei piani della Space Factory, il primo servizio commerciale low-cost di esperimenti scientifici in microgravità indipendente dalla Iss. Un primo test della tecnologia di rientro è stato provato con successo l’anno scorso con un volo suborbitale del microsatellite Mife sviluppato dal Centro Ricerche Aerospaziali di Capua, anch’esso cofinanziato dalla Regione Campania nell’ambito del Por Fesr Campania 2014/2020 – asse prioritario 1 “Ricerca e innovazione”. La Space Factory impiega una decina di neolaureati e laureandi della Federico II e rappresenta senza dubbio una realtà giovane e dinamica della New space economy che si propone di continuare a crescere e svilupparsi.