L’organizzazione dei Paesi industrializzati ha indicato tra i grandi Stati aderenti al Gotha dell’economia mondiale l’Italia come quello che ha registrato il maggior calo dei salari reali dal momento che gli stipendi rapportati ai prezzi sono diminuiti di più. Contenuta crescita della produttività, criticità nella struttura della contrattazione collettiva, ampiezza del cuneo fiscale e contributivo sono solo alcuni dei motivi che hanno portato a questo risultato. L’analisi di Giuliano Cazzola

Dovendo ammettere che sul versante dell’occupazione diventa sempre più difficile negare l’evidenza perché da molti trimestri le rilevazioni statistiche continuano a segnalare nuovi record rispetto a quelle precedenti (anche gli ultimi della classe possono migliorare il loro profitto, anche senza riuscire a scalare la classifica), la banda degli sfascisti ha deciso di rivolgere le sue attenzioni ad una criticità reale – il livello inadeguato delle retribuzioni – limitandosi però a denunciare lo stato delle cose senza sforzarsi di approfondirne i motivi. Ed è tutto sommato una posizione più corretta di quella che ha cercato di leggere a suo modo i dati sull’occupazione contestando la metodologia con cui si calcolano il numero delle Ula (Unità lavorative annue).

Peraltro che cosa si può volere di più che un assist fornito dall’Ocse? Nell’ultimo rapporto sui salari, l’organizzazione dei Paesi industrializzati ha indicato tra i grandi Paesi aderenti al Gotha dell’economia mondiale, l’Italia come quello che ha registrato il maggior calo dei salari reali dal momento che gli stipendi rapportati ai prezzi (i salari reali appunto) sono diminuiti di più. In particolare c’è stato un calo del 7,3% solo nel 2022 rispetto al 2021. La principale causa della perdita di potere d’acquisto degli italiani va attribuita all’impennata dell’inflazione, scaturita dalla guerra in Ucraina e proseguita con il rialzo dei prezzi energetici.

Ma il Rapporto non si limita ad analizzare le conseguenze di una situazione di carattere eccezionale che si è verificata in quel breve arco temporale connotato da eventi straordinari: dalla pandemia alla guerra in Europa. Già quattro anni fa si registrava un calo del 2,9% del salario reale italiano nel periodo dal 1990 al 2020. Addirittura in Italia il declino del salario reale (l’indicatore che meglio misura il potere d’acquisto di un cittadino) è drammatico: secondo i dati Eurostat c’è stato un regresso persino rispetto al 1990. Anzi, tra il 1990 e il 2020 lʼItalia è “lʼunico Paese dellʼUnione europea ad aver fatto registrare una variazione negativa dei salari reali”. Pesante la perdita anche se si confrontano le retribuzioni medie di oggi in Italia con quelle del 2008, anno della crisi finanziaria che travolse il sistema bancario americano. Se si considera il rapporto tra prezzi e retribuzione oggi – ecco la severa sentenza circolata nei giorni scorsi sui media, si guadagna meno che nel 1990.

Analizzando, invece, il periodo tra il 2019 e il 2022, il salario medio annuo di ogni lavoratore italiano è diminuito di circa mille euro. In altri termini: se nel 2019 lo stipendio medio era di circa 43mila euro, nel 2022 è sceso a 42mila euro. Nel triennio quindi l’Italia ha registrato una diminuzione complessiva del -3,4% nei salari. Questo ha reso l’Italia uno dei Paesi con la più bassa crescita salariale in Europa. Solo in otto Stati dell’Ue l’aumento degli stipendi ha compensato la perdita di potere d’acquisto dovuta all’inflazione. Tra questi non c’è l’Italia. Andrebbe forse sottolineato che in ogni caso, essendo 27 gli Stati membri della Ue, l’Italia si trova in buona compagnia, ma – si dirà – che non è all’altezza di un grande Paese, che vanta la seconda manifattura del Continente. Infatti, ha segnalato l’Ocse a proposito del valore reale degli stipendi, nessuno dei grandi Paesi ha fatto peggio dell’Italia. Ma il rilievo critico vale anche per gli stipendi nominali; l’aumento maggiore è quello della Francia, con un rialzo del 5%. In Germania e nella Repubblica Ceca, il valore degli stipendi è cresciuto rispettivamente del 2,7% e del 4,4%. Anche in Italia gli stipendi sono cresciuti, ma solo dell’1,1%: non abbastanza per evitare il calo nel valore reale dei salari.

Le cose non migliorano se si prende in considerazione solo l’ultimo periodo, nello specifico il terzo trimestre del 2023. In quei mesi il report dell’Ocse registra un aumento medio degli stipendi dell’1,4% nei 35 Paesi analizzati. Di questi, 25 sono stati protagonisti di una crescita nel valore degli stipendi. L’Italia fa parte dei restanti dieci Paesi in cui gli stipendi non sono cresciuti ma è anche uno dei tre Stati (con Slovacchia e Repubblica Ceca) in cui il trend è in miglioramento rispetto ai due trimestri precedenti. Tutto quanto detto pertanto contrasta fortemente con la crescita del 32,5% registrata negli altri Paesi dell’area Ocse.

Ma quali sono i motivi di questa amara performance in un Paese in cui almeno il 97% dei lavoratori è coperto dalla contrattazione collettiva per di più gestita dalle organizzazioni sindacali “storiche” che poi sono le stesse che lamentano una condizione di basse retribuzioni, come se i contratti con le relative tabelle salariali fossero opera di un destino cinico e baro da attribuire nell’ordine ai governi di centro sinistra “rinunciatari al limite del tradimento’’, poi a quelli di destra amici dei padroni? In verità sia da parte dell’Ocse, sia di altre istituzioni (come l’Inapp, ad esempio), alcune spiegazioni vengono fornite.

Alla stagnazione salariale si aggiunge la problematica della contenuta crescita della produttività che rappresenta ormai un aspetto strutturale delle economie occidentali, ma soprattutto della nostra economia. Dal Dopoguerra fino agli anni Settanta la crescita della produttività in Italia è stata più sostenuta della media europea. A partire dal 2000, invece, l’andamento è stato pressoché stazionario mentre quello delle principali economie del G7 ha continuato a crescere, segnando una distanza massima raggiunta nel 2021 di 23,7 punti percentuali. Tuttavia, ancorché in maniera contenuta, la produttività del lavoro comunque è cresciuta più dei salari.

Un’altra criticità risiede nella struttura della contrattazione collettiva che in Italia continua ad essere centralizzata e cioè imperniata sul primo livello (il contratto nazionale di categoria). Permane la difficoltà del pieno dispiegarsi del modello di doppio livello di contrattazione collettiva: esiste, di fatto, uno sbarramento alla sua diffusione tra le imprese (pari a circa il 4%), una soglia che nel tempo rimane costante. Ciò accade a quasi un trentennio dalla stipula del Protocollo Ciampi del ’93, nonostante i tentativi di rivitalizzarlo, in particolare puntellando il secondo livello.

D’altro canto, il primo livello continua a rappresentare ancora, posto il panorama dimensionale imprenditoriale italiano, il baluardo delle tutele collettive in particolare tra le Pmi, ove è assente il sindacato. Strettamente collegata un’altra evidenza: dove non è applicata la contrattazione settoriale vi è il forte rischio di assenza in toto di tutele collettive. Ma in questa valutazione si rimane ancora alla superficie del problema.

Se nella gerarchia delle fonti contrattuali il primo posto è detenuto dalla contrattazione nazionale di categoria (anche i sindacati hanno compiuto un passo indietro in questa direzione dopo aver tentato di gettare il cuore oltre l’ostacolo con l’impulso alla contrattazione decentrata e di prossimità che è anche favorita a livello fiscale se rivolta a certi obiettivi di produttività e di partecipazione) è evidente che la rivisitazione del salario si effettua a scadenze troppo lunghe ragguagliate alla decorrenza e scadenza dei contratti stessi e ai tempi necessari al loro rinnovo.

In taluni settori trascorrono anni ma nel frattempo il costo della vita subisce variazioni in tempi più ravvicinati che rendono inadeguato l’ammontare delle retribuzioni concordate in precedenza nel contesto di condizioni diverse. Questo scostamento ha avuto effetti eccezionali al momento dell’impennata dell’inflazione dovuta ai costi dell’energia e delle materie prime in seguito all’emergenza sanitaria e alla crisi energetica.

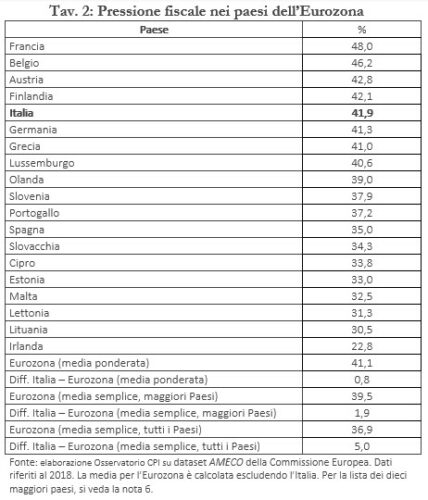

Un’altra componente della mortificazione del salario reale è connessa all’ampiezza del cuneo fiscale e contributivo. Negli ultimi bilanci sono stati attuati importanti tagli al cuneo contributivo a favore dei lavoratori con redditi bassi e medio bassi. Si tratta però di misure che non hanno ancora un assetto strutturale. Nel complesso, in Italia il cuneo fiscale è più alto che nell’Area Euro per tutti i lavoratori tranne i single a basso reddito, per i quali il cuneo fiscale è in linea con l’Area Euro e risulterebbe addirittura inferiore includendo il bonus 80 euro. Viceversa, i lavoratori con familiari a carico hanno un cuneo fiscale superiore: il cuneo fiscale per l’unico percettore di un nucleo familiare monoreddito è di 3,5 punti percentuali superiore a quello medio dell’Eurozona, mentre lo stesso lavoratore senza familiari a carico avrebbe un cuneo fiscale di “solo” 1,9 punti superiore alla media della zona Euro. Il divario si allarga ulteriormente se consideriamo una media semplice dei dieci maggiori Paesi dell’Area Euro: il cuneo per un lavoratore che guadagna il salario medio e ha tre familiari a carico è di 5,4 punti più alto della media di questi Paesi. Questo suggerisce che la priorità nel ridurre il cuneo fiscale dovrebbe essere data ai lavoratori dipendenti con familiari a carico.

L’ampiezza del cuneo tra il costo del lavoro e il salario netto ha data luogo in Italia alla contrattazione del c.d. welfare aziendale che consiste nella garanzia da parte dell’azienda di servizi integrativi per i dipendenti e le loro famiglie. Ovviamente questi benefici hanno un costo di cui occorrerebbe tenere conto quando si confronta il livello delle retribuzioni. Per le imprese oltre ad un’istanza di fidelizzazione dei propri dipendenti, vi è un evidente interesse di natura fiscale rispetto agli oneri che comporta un aumento delle retribuzioni.

Infine, si pone la questione del salario minimo legale. Ricordiamo come si è conclusa la vicenda nel 2023, con un disegno di legge delega approvato dalla Camera e ora giacente in Senato. Anche se in quel testo non viene indicato il numero magico di 9 euro lordi all’ora, sono previsti criteri per assicurare a chi ne è privo una copertura salariale minima che abbia quale riferimento i livelli retributivi sanciti dalla contrattazione collettiva che, in Italia, è tuttora monopolio delle organizzazioni datoriali e sindacali che hanno fondato e gestito – con alterne fortune – congiuntamente il sistema delle relazioni industriali.

Per concludere, nessuno nega le condizioni di contesto necessarie sul piano fiscale e della produttività del lavoro a garantire migliori retribuzioni, ma quando i leader sindacali a cui ormai è inibito negare l’incremento dell’occupazione, si rifanno lamentando che i salari sono bassi, bisognerà pure cominciare a chiedere loro: “Ma voi che mestiere fate?’’