È ancora sostenibile per le aziende occidentali operare in regioni a rischio come lo Xinjiang? Tra standard discutibili, pressioni internazionali e la necessità di una maggiore vigilanza, il caso diventa un esempio che l’Ue non può ignorare. L’intervento del senatore Giulio Terzi di Sant’Agata, che mercoledì 25 settembre ospita presso la Sala Zuccari di Palazzo Giustiniani la conferenza “Aspetti di sicurezza economica, un caso di studio: Italia e Repubblica Ceca”

Lo scorso febbraio migliaia di Porsche, Bentley e Audi sono state sequestrate nei porti americani. Motivazione? Un fornitore del gruppo Volkswagen aveva trovato un componente cinese nei veicoli in piena violazione delle leggi contro il lavoro forzato. Il pezzo elettronico in questione era targato “Made in Western China”. Le autorità doganali statunitensi avevano colto il punto: le fabbriche dello Xinjiang.

Chiamarle fabbriche, a dire la verità, è uno sfregio. L’area è ormai nota ai più per esser luogo di veri e propri campi di “rieducazione” in cui Pechino imprigiona, tortura e costringe alla schiavitù gli uiguri, minoranza etnica perseguitata dalla Cina comunista. Proprio per tale ragione gli Stati Uniti, nel 2021, hanno di fatto proibito – con il Uyghur Forced Labor Prevention Act – l’importazione di prodotti realizzati tramite lavori forzati nella regione.

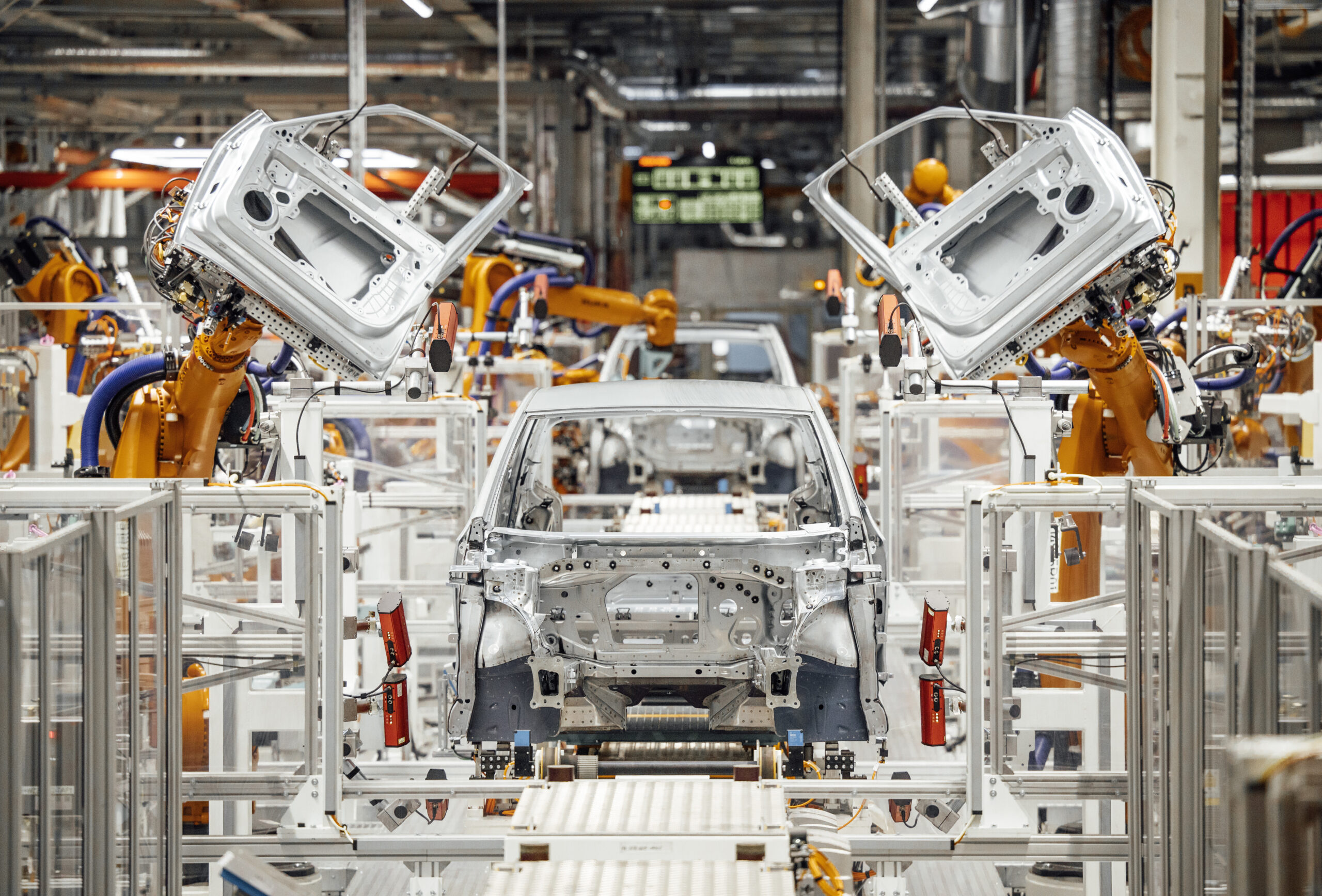

Volkswagen, più di dieci anni fa, insieme al partner cinese SAIC, ha aperto uno stabilimento nello Xinjiang in cambio del via libera del Governo comunista ad altri progetti nel Guangdong. Di qui la motivazione dietro alla dichiarazione trasversale – promossa dall’IPAC, l’Alleanza interparlamentare sulla Cina, e sottoscritta da più di cinquanta personalità politiche di tutto il mondo – di un paio di giorni fa. Di qui l’appello rivolto alla società automobilistica tedesca di ritirarsi dallo Xinjiang, da quella regione che – al culmine delle campagne di sicurezza del 2018 e del 2019 – ha visto circa un milione dei suoi residenti musulmani rinchiusi in campi di internamento. Un invito, quello a Volkswagen, lanciato anche da decine di legislatori internazionali dopo un’inchiesta del Financial Times su un audit poco oggettivo della sua fabbrica nello Xinjiang.

La conclusione del Financial Times è che nessun standard internazionale è rispettato nella sede in questione e che quindi la casa tedesca non è scagionata dalle accuse di lavoro forzato. Il recente comunicato stampa dell’IPAC riporta nel dettaglio il punto: Volkswagen, per l’audit, si è rivolta alla Liangma Law, un’azienda di Shenzhen legata al Partito comunista cinese. Dichiara IPAC, “l’audit non ha valutato correttamente la maggior parte degli indicatori di lavoro forzato previsti dallo standard di audit SA8000 della Social Accountability”. Inoltre, si legge, “i revisori non hanno preservato l’anonimato dei lavoratori intervistati e hanno trasmesso in live streaming le sessioni di intervista con il personale uiguro alla loro sede centrale”. A tali accuse Volkswagen ha risposto con una versione opposta, affermando che l’audit aveva il mero compito di definire standard di revisione ed eventualmente formulare raccomandazioni. Ha anche poi assicurato la riservatezza dei revisori e di non aver trovato dispositivi di registrazione o ascolto nelle stanze dove sono avvenute le ispezioni.

A ogni modo, mentre la comunità internazionale e l’Unione europea da decenni portano avanti una politica senza sé e senza ma contro il lavoro forzato, contro lo sfruttamento, contro ogni violazione dei diritti dei lavoratori e dell’uomo, è purtroppo noto che la Repubblica popolare cinese ne segua una ben meno decisa, dagli standard discutibili. In molti sono a chiedersi – a fronte del caso Volkswagen che rileva danni economici, sociali e di immagine evidenti – se sia ragionevole, per le aziende occidentali, correre il rischio di aprire sedi in regioni in cui non vi è un pieno controllo di quanto avviene al proprio interno. Volkswagen nello Xinjiang è ormai divenuto di fatto un case study di Risk management.

È una scelta accorta quella di inseguire i costi più bassi, a scapito di tutele dei lavoratori e dei diritti umani, e delocalizzare in Paesi che non rispettano i parametri o le regole internazionali? È una lecita domanda. Del resto, gli impegni che gli Stati membri dell’UE e le loro aziende hanno ai sensi della normativa europea contro il lavoro forzato sono sanzionati anche penalmente. Ma non limitiamoci al mero sguardo giuridico o economico. L’UE è la patria degli ESG, dei criteri di investimento che danno priorità alle questioni ambientali, sociali e alla governance aziendale.

Nel caso dello Xinjiang, non si tratta soltanto delle case automobilistiche, ma anche, per esempio, del settore tessile. Forse non tutti sono al corrente che nella regione cinese viene prodotto il 20% del cotone usato in tutto il mondo. E a raccoglierlo e lavorarlo sono naturalmente le minoranze schiavizzate. O ancora, di quel 15% di alluminio mondiale prodotto dalla Cina, almeno il 9% è prodotto nella regione degli uiguri.

A fronte di quanto emerso con il caso Volkswagen, infine, consideriamo anche quanto riportato dal rapporto Draghi in riferimento a Pechino. Una maggiore dipendenza dalla Cina può offrire il percorso più economico per raggiungere i nostri obiettivi ma al tempo stesso essa rappresenta anche una minaccia per le nostre industrie produttive. La strategia cinese vorrebbe affidarsi all’UE per assorbire la sua sovracapacità industriale ma questo comporterebbe un rischio per i nostri mercati. Serve equilibrio, nel pieno rispetto delle norme internazionali sancite dal Wto e, per le nostre imprese, dei parametri Ue. Ecco allora il suggerimento di Mario Draghi all’Europa: non disaccoppiarsi o isolarsi bensì diversificare le fonti, le catene di approvvigionamento, le supply chain. Derisking, non decoupling.