Con The Brutalist (2024) di Brady Corbet il cinema ci parla della borghesia americana che usa l’arte (qui l’architettura) per alimentare il suo razzismo sociale. La recensione di Eusebio Ciccotti

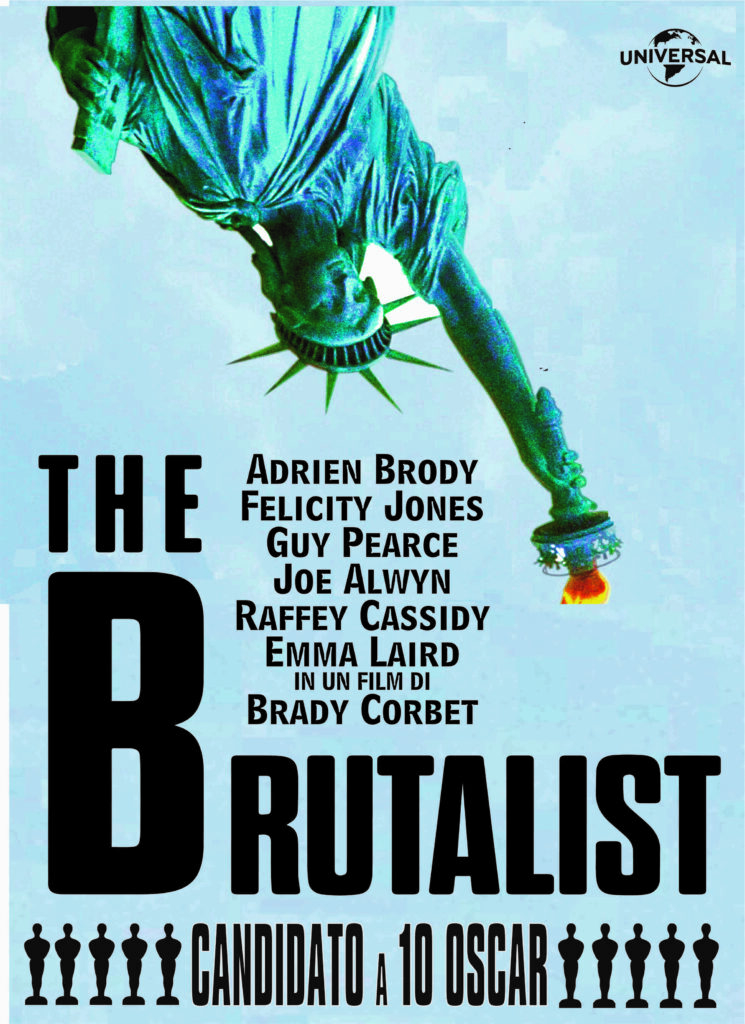

Candidato a ben dieci premi Oscar, premiato con tre Golden Globe, piuttosto apprezzato dalla critica, con il pubblico che resiste in sala per circa 4 ore, The Brutalist (2024), di Brady Corbet, è l’argomento di discussione in questi giorni, nelle cene, tra appassionati di cinema e architetti (quest’ultimi critici per il taglio pseudo-biografico del film).

È indubitabile come la superba interpretazione di Adrien Brody nel ruolo di un architetto ebreo ungherese (LászlóTóth), sfuggito alla Shoah, ed emigrato negli Stati Uniti dopo la Seconda guerra mondiale (1947), all’altezza di un Liam Neeson, sia il centro gravitazionale di questa fanta-biografia. Un personaggio, Lázsló, tanto geniale nella creazione artistica quanto psicologicamente fragile (soggetto a incontrollati attacchi d’ira, eroina-dipendente, insicuro dei propri affetti), ispirato, in parte, alla vita dell’architetto Marcel Breuer.

È indubitabile come la superba interpretazione di Adrien Brody nel ruolo di un architetto ebreo ungherese (LászlóTóth), sfuggito alla Shoah, ed emigrato negli Stati Uniti dopo la Seconda guerra mondiale (1947), all’altezza di un Liam Neeson, sia il centro gravitazionale di questa fanta-biografia. Un personaggio, Lázsló, tanto geniale nella creazione artistica quanto psicologicamente fragile (soggetto a incontrollati attacchi d’ira, eroina-dipendente, insicuro dei propri affetti), ispirato, in parte, alla vita dell’architetto Marcel Breuer.

Nella finzione Lázsló è un noto architetto magiaro, anche ex docente al Bauhaus (“chissà come lo amavano i suoi studenti” dirà una conoscente), ha progettato opere funzionaliste poi realizzate tre le due guerre, ma, giunto negli States come profugo, deve adattarsi a qualunque lavoro (incluso fare la fila, davanti centro “caritas”, per un pasto caldo, tra i poveri di Philadelphia: identica fila presente in Ladri di biciclette, 1948).

Lázsló soffre anche perché la sua giovane moglie Erzsébet (posata e calma ma pure decisa: Felicity Jones) e sua nipote, Zsófia, sono bloccate nei pressi di Vienna in un campo profughi gestito dai sovietici (ricordiamoci che nel dopoguerra Vienna era divisa in quattro settori: sovietico, americano, inglese e francese: sul versante cinematografico e letterario si veda The Third Man, di Carol Reed e poi romanzo, dal proprio soggetto, di Graham Green).

Ospitato da suo cugino Attila (Alessandro Nivola, abile nel virare dall’entusiasmo all’odio), appunto a Philadelphia, giunto questi negli anni Trenta, inseritosi nel tessuto sociale della Pennsylvania, anche sposando la cattolica (ipocrita), Audrey (una perfetta antipatica e razzista Emma Laird), sta trovando un po’ di serenità. Del resto Attila vende mobili e arredamenti per interni, temi non lontani dalla sensibilità di un architetto creativo come Lázsló.

Grazie ad Attila ricevono una commessa da un magnate locale, Harry Lee Van Buren (Joe Alwyn: ruolo perfetto da prepotente e schizzato), per una gigantesca libreria nella villa di famiglia, come «sorpresa» per il proprietario, suo padre Harrison (Guy Pearce: ottimo nel gareggiare in schizofrenia e vizio con il figlio).

Entrambi si mettono al lavoro: la libreria va consegnata entro quattro giorni, il periodo in cui mister Harrison è assente, ordina Harry. Attila fa arrivare una montagna di materiali, mobilita operai; e Lázsló dirige tutti. A tempo di record stanno ultimando la gigantesca libreria in legno, nella grande sala semi-ovale, con le ante come quinte teatrali, si aprono e chiudono mostrando scaffalature a scomparsa. Ed ecco, rientra all’improvviso Harrison: blocca i lavori, sbraitando, non gradisce la “sorpresa” del figlio. Scaccia in malo modo Attila e Lázsló, accusandoli di aver danneggiato il prezioso salone. Harry non pagherà il lavoro, inviando una lettera: “mio padre è fuori di sé: ringraziatelo se non vi porti in tribunale per i danni causati alla villa”.

Per Lázsló è un brutto periodo. Mentre sua moglie, con la quale vi è una fitta e tenera corrispondenza (che lo spettatore ascolta in magiaro e legge in italiano nei sottotitoli), è ancora trattenuta in Austria, viene cacciato dalla casetta nel giardino di Attila, dove dormiva come ospite sin dal suo arrivo a Philadelphia. Audrey, la brava moglie cattolica, rivela al marito che Lázsló “ci ha provato”. Tutto inventato: la donna lo odia perché ebreo, perché è più intelligente di suo marito, e soprattutto perché non le ha fatto la corte come ella si aspettava.

Ora passa le notti in un dormitorio pubblico, e lì fa amicizia con un giovane padre di colore, Gordon, che ha con sé un bambino, orfano di madre. Lavorano insieme in una cava di carbone. Tre anni dopo Lázsló è sempre più depresso, in più, tramite Gordon, è passato all’eroina. Un giorno il folle Harrison lo va a cercare, con la sua elegante berlina. In alcune riviste di architettura ha visto le fotografie di innovativi edifici progettati da Lázsló Tóth e realizzati in Europa, negli anni Trenta. Ha capito che quell’immigrato ungherese è un genio: gli chiede scusa. Ora apprezza la libreria e si scusa quando lo cacciò, ma «mia madre stava morendo, ero molto nervoso, trovai la casa sottosopra per via di lavoro che io non avevo ordinato a nessuno…».

Gli commissiona un grande complesso in onore della madre scomparsa, l’”Istituto Van Buren”. Harrison chiede quattro moderni edifici: museo, centro culturale, biblioteca, chiesa. Lázsló lo convince a realizzare un unico edificio, un centro polivalente che li contenga tutti e quattro. Harrison accetta. Si realizzerà su una collinetta, a Doylestown. Nel frattempo, finalmente, Erzsébet e la nipote Zsófia sono arrivate in USA. Ma, dura sorpresa alla stazione: Erzsébet è su una sedia a rotelle «non te l’ho mai scritto pe non addolorarti»; la ragazza Zsófia, soffre di mutismo selettivo. Sono il risultato del campo di trattenimento sovietico, dove erano state rinchiuse: mancanza di calcio per la moglie, sofferenza silenziosa per la ragazza.

Ora, tutti vivono in una casa, accanto al cantiere, messa a disposizione dal magnate Harrison. Pare che la situazione stia migliorando ma, essendo The Brutalist un forte melodramma, ecco il deragliamento di un treno, con il ricovero in ospedale dei due macchinisti, in gravissime condizioni. Harrison non ha rispettato le norme di sicurezza per accelerare i lavori. Ora teme un’inchiesta e blocca il cantiere, licenzia tutti, incluso Lázsló. Questi gli corre dietro implorandolo di non sospendere i lavori, ma Harrison, con il tipico scatto di ira, lo gela “Non mi chieda niente, non si umili, sparisca!”.

Mesi dopo, Harrison, evitata la denuncia tramite i suoi oscuri legami in politica, manda a cercare Lázsló che ora sta lavorando come semplice progettista in uno studio, insieme ad altri otto colleghi. I lavori per realizzare l’Istituto Van Buren, riprendono. Si va addirittura in Italia, a Carrara, da un vecchio amico italiano di Lázsló, per ordinare il materiale di qualità, visto che per l’altare della chiesa, nel complesso, Harrison vuole solo quel marmo. Lì, durante una festa in cui tutti bevono. Harrison ubriaco, stupra Lázsló, anche questi ubriaco. Harrison compie questo gesto di puro domino, dicendogli con disprezzo “sei un eroinomane e un pervertito, appartiene a una razza inferiore, come tutti gli ebrei”.

Rientrato in Usa, Lázsló si chiude sempre più in sé stesso. Non parla con Erzsébet, diserta le funzioni in sinagoga. Una notte Erzsébet inizia a gridare per il dolore insopportabile a causa dell’osteoporosi. Le pillole sono finite, Lázsló non sa cosa fare: le inietta dell’eroina che tiene nascosta in bagno. La donna si sente bene. Non soffre, chiede ancora una iniezione, non sapendo cosa vi sia nella siringa, e Lázsló la manda in overdose. In ospedale, viene salvata per miracolo. Ora lui piange accanto a lei. Confessa cosa è successo a Carrara. E sentenzia: “Questo è un Paese corrotto. Corrotto”. Decidono di andare a vivere a Gerusalemme, come anni prima ha fatto Zsófia, felicemente tornata alla parola, sposatasi con un bravo giovane.

Prima di partire, Erzsébet si reca a villa Van Buren. Cammina appoggiata a un deambulatore a rotelle, sta migliorando. Interrompe una cena dei padroni di casa (Harrison, il figlio Harry e la gemella Maggie – Stacy Martin), con dei notabili della città. Erzsébet lo accusa pubblicamente, con forza e sdegno, di aver stuprato suo marito. Sconcerto tra gli ospiti. Ma Harrison, mantenendo una finta ipocrita calma, replica “suo marito è un eroinomane, proiettato in un mondo parallelo”, chiudendo con “alcuni cani rabbiosi, dopo aver preso il cibo dal generoso padrone poi gli azzannano la mano”. Harry, in uno scatto di ira, getta a terra la donna, che non può rialzarsi, e poi la trascina fuori dalla sala da pranzo come un sacco di patate, mentre ella grida.

Gli ospiti esterrefatti lasciano la cena. Harry, deformato in volto, tenta invano di farli restare. Intanto il vecchio Harrison si è allontano velocemente. Harry, Maggie, e la servitù lo cercano negli scantinati labirintici di villa Van Buren, voluti insistentemente da Lázsló. Non lo troveranno.

Eccoci a Venezia, nel 1980. Alla prima Biennale Internazionale di Architettura. Una personale è dedicata al grande architetto Lázsló Tóth. Chi legge la scheda biografica e critica, è la disinvolta Zsófia: parla della nuova concezione dell’architettura introdotta da “mio zio”, dal Funzionalismo del Bauhaus degli anni Trenta sino al Brutalismo del secondo dopoguerra, in Usa. A Gerusalemme, un anziano e canuto Lázsló, vedovo, sta seguendo in Tv la conferenza stampa. Zsófia chiude con una citazione di “mio zio: qualunque cosa ti inculchino, importante è la destinazione, non il viaggio”.

Il termine “brutalismo”, dal francese “béton brut”, ossia “cemento grezzo”, indica una corrente architettonica del dopoguerra che lanciò edifici, pubblici o abitativi, la cui gli esterni rimanevano in cemento, volutamente non coperti da intonaco, mattonelle, cortina o altro materiale da rifinitura. Il film offre due livelli di lettura. Il primo legittimamente artistico riguarda la scelta brutalista di Lázsló Tóth che si rifaceva alle grezze costruzioni dei lager nazisti, come gli stanzoni della morte, in cemento, in cui venivano gasati i poveri prigionieri.

Ma forse per “grezzo” Corbet intende anche il rozzo mondo dei magnati “bianchi” statunitensi, volgarmente ricchi, classe dirigente di uno Stato che si era battuto contro il nazifascismo, che accoglieva sì i profughi, ma all’interno di una ferrea ipocrita democrazia. Insomma, The Brutalist è stato salutato come un J’accuse nei riguardi del finto sogno americano, che già sessant’anni fa mostrava le sue crepe.

A qualcuno la narrazione potrà apparire insistita nel generare micro-racconti (secondari secondo Gérard Genette) innestati nel racconto madre, ma, con a modello C’era una volta in America (Sergio Leone), Corbet riesce a creare la giusta atmosfera storico-sociale appoggiantesi su un nastro cronologico necessario per lo spettatore, soprattutto per quelle nuove generazioni che non hanno vissuto il secondo dopoguerra e raramente lo studiano.

Dal punto di vista registico Corbet rende la camera duttile come un architetto le sue linee: si vedano i plongée nella biblioteca in costruzione; o i contreplongée nel centro polivalente (questi sono un omaggio alla chiesa, prima del crollo, di The Ten Commandments -1923- di Cecil B. De Mille). Raramente egli usa la stadycam, come nella scena, in back-travelling, in cui Harryson abbandona il cantiere sbraitando e Lázsló, vanamente, lo insegue chiedendo di non fermare i lavori: la camera a mano traduce seccamente, brutalmente, la irosa rabbia del padrone e l’innocente disperazione dell’artista.

Risolta delicatamente la scena dello stupro in campo medio, senza i soliti dettagli ridondanti cui il cinema difficilmente rinunzia. Invece, la scena della festa a Carrara, in un ampio ambiente-cripta sotterraneo, d’avanguardia, risulta anacronistica e inautentica, incluse le mèches della donna che danzando con Lázsló tenta di sedurlo. Piccoli nei in un film che per la sua qualità registica, per i tasselli dei micro-racconti, per la notevole performance degli attori, per il titolo ad effetto, e pur rischiando la semplificazione storico-artistica sul piano divulgativo (per alcuni storici dell’architettura), entrerà nella cineteca personale di ogni spettatore (e sarà super proiettato nelle scuole).